現代の食生活において主食となる「ご飯」と「パン」。

しかし、糖質制限やダイエットに取り組む方々にとっては、その糖質量の違いが気になるポイントです。

この記事では、「ごはん パン 糖質」を中心キーワードに、「糖質制限」「ダイエット」「白米」「食パン」などの関連キーワードも網羅しながら、

それぞれの糖質量・栄養価・健康への影響を徹底比較していきます。

- ご飯とパンの糖質比較:基本知識

- ご飯:白米と玄米の違いを栄養学・代謝の観点から解説

- 🍚 白米と玄米の栄養成分 比較表(100gあたり)

- 🔍 解説のポイント(図解風)

- 🍞 食パンの種類とカロリー

- 🌾 全粒粉パン vs 小麦パンの比較

- 🥪 サンドイッチや菓子パンの糖質

- ご飯とパンの血糖値への影響

- ご飯とパンの糖質比較 健康的な食事におけるご飯とパンのバランス

- ご飯とパンの糖質のメリットとデメリット

- ご飯とパンの糖質比較糖質制限をするならどちらが良いか?

- 🍽 ご飯とパンの糖質早見表【主食別・1食あたり】

- 🍚ご飯とパン、体に良いのはどっち? データで比較する主食の栄養価と健康効果

- 【まとめ】ご飯とパンの糖質比較:ダイエットと健康のための賢い選択

ご飯とパンの糖質比較:基本知識

【糖質とは?】

糖質とは、炭水化物のうち「食物繊維を除いた」エネルギー源となる成分のこと。

体内で素早くエネルギーに変わりますが、摂り過ぎると脂肪として蓄積されます。

【ご飯とパンの糖質量を徹底比較】

🔵【ご飯100gあたり】

白米:約36.8g/玄米:約34.2g

🔵【パン100gあたり】

食パン:約44.4g/全粒粉パン:約41.8g

【糖質制限ダイエットにおけるご飯とパンの位置づけ】

糖質制限では、「パンは控えるべき」と言われがちですが、種類を選べばご飯より優れることもあります。

例:全粒粉パン+チーズは、血糖値上昇を抑えながら満足感を得られるメニュー。

ご飯:白米と玄米の違いを栄養学・代謝の観点から解説

私たち日本人にとって主食である「ご飯」は、健康や美容を意識する上でも無視できない存在です。特に白米と玄米の選択は、糖質制限やダイエット、腸内環境の改善において大きな分かれ道となります。本章では、栄養学的視点と体内代謝のメカニズムに基づき、白米と玄米の違いを詳しく解説します。

【白米】精製された糖質源で即効性のエネルギー

白米は玄米から外皮(ぬか層)と胚芽を取り除いたもので、胚乳部分のみが残された状態です。これは消化吸収が非常に良く、短時間でエネルギーに変換されるため、スポーツ選手や成長期の子どもなど「即効性のあるエネルギー供給」が必要な場面に適しています。

しかし、白米は精製によってビタミンB1・B6、マグネシウム、食物繊維といった微量栄養素が著しく減少しています。特にビタミンB1は糖質代謝に不可欠な補酵素で、不足すると「糖をエネルギーとして使い切れない」という代謝トラブルを引き起こします。

また、白米はGI値(血糖値上昇指数)が高く(約84)、摂取後に血糖値が急上昇しやすい傾向があります。これがインスリンの過剰分泌、ひいては肥満や糖尿病リスクの増大につながると考えられています。

【玄米】ビタミン・ミネラル・食物繊維を含む「完全食」に近い存在

玄米は稲のもみ殻だけを除去し、胚芽とぬか層を残した未精製の米です。この外皮にこそ、私たちの体にとって極めて重要な栄養素が集中しています。

特筆すべきは以下の3点です。

▷ ビタミンB群の豊富さ

玄米には白米の5倍以上のビタミンB1が含まれており、これは糖質の代謝、神経機能の正常化、ストレスへの抵抗力に関わる重要な成分です。

▷ 不溶性・水溶性のバランス良い食物繊維

玄米100g中には約1.4gの食物繊維が含まれており、腸内の老廃物の排出を促すとともに、腸内フローラの改善にも寄与します。特に水溶性食物繊維は短鎖脂肪酸(酪酸など)の産生を促進し、腸のバリア機能を高める効果が期待されています。

▷ フィチン酸と抗酸化成分

玄米に含まれるフィチン酸は、過剰摂取でミネラルの吸収阻害が指摘される一方で、「抗酸化作用」や「デトックス効果」があるともされ、適量であればむしろ健康効果が高い成分です。

【白米と玄米の比較表】

| 項目 | 白米(100g) | 玄米(100g) |

|---|---|---|

| エネルギー | 約168kcal | 約165kcal |

| 糖質 | 約36.8g | 約34.2g |

| 食物繊維 | 約0.3g | 約1.4g |

| ビタミンB1 | 約0.02mg | 約0.41mg |

| GI値 | 約84 | 約56 |

※文部科学省「日本食品標準成分表」より抜粋

【体質・目的別の選び方】

| タイプ | おすすめの主食 | 理由 |

|---|---|---|

| ダイエット中の方 | 玄米 | 食物繊維が多く、満腹感と血糖値の安定効果あり |

| エネルギーをすぐに使いたい方 | 白米 | 消化吸収が早く、即効性がある |

| 便秘・腸活に悩む方 | 玄米 | 水溶性・不溶性食物繊維を同時に摂取できる |

| ビタミン不足が気になる方 | 玄米 | ビタミンB群が豊富で代謝をサポート |

【注意点:玄米の摂取に向いていない場合】

・胃腸が弱い方(消化に時間がかかる)

・妊婦や授乳中の方(フィチン酸がミネラルの吸収を阻害する可能性)

・甲状腺疾患がある方(抗栄養素の影響が出やすいため、医師と相談を)

🍚 白米と玄米の栄養成分 比較表(100gあたり)

| 栄養成分 | 白米(精白米) | 玄米 | 解説 |

|---|---|---|---|

| エネルギー | 168 kcal | 165 kcal | どちらもほぼ同じカロリー。玄米は少し低め。 |

| 糖質 | 77.6 g | 73.8 g | 白米の方がやや糖質が高い。糖質制限中は玄米が有利。 |

| 食物繊維 | 0.5 g | 2.1 g | 玄米は白米の約4倍。腸内環境を整える効果が期待できる。 |

| ビタミンB1 | 0.08 mg | 0.41 mg | 疲労回復や糖質代謝に関わる重要なビタミン。玄米が圧倒的に豊富。 |

| マグネシウム | 23 mg | 110 mg | 筋肉や神経の働きを助ける。玄米に多く含まれる。 |

| カリウム | 29 mg | 95 mg | 体内の塩分バランスを整える。むくみ対策にも有効。 |

| 鉄分 | 0.1 mg | 0.6 mg | 貧血予防に欠かせない栄養素。玄米は白米の6倍。 |

🔍 解説のポイント(図解風)

-

✅ 玄米は栄養の宝庫:白米に比べてビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富。

-

✅ 糖質は玄米がやや少ない:糖質制限を意識するなら玄米がベター。

-

✅ 精製によって白米は栄養が少なくなる:ぬか層や胚芽が取り除かれているため。

白米は「エネルギー効率」、玄米は「栄養価と健康効果」が特徴です。

どちらが優れているというより、「目的に応じて使い分けること」が現代の栄養戦略として最も重要です。腸内環境の改善や血糖コントロールを目指すなら、玄米の導入を検討してみましょう。ただし、体質に合わない場合は無理に続けず、白米と組み合わせた雑穀米などでバランスを取ることも一つの手です。

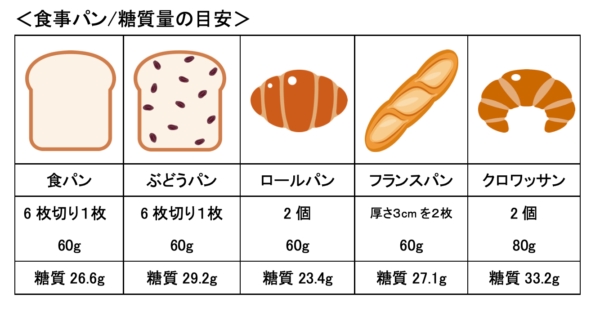

🍞 食パンの種類とカロリー

食パンは日本の朝食の定番として親しまれていますが、その種類や製法によりカロリーや栄養価に大きな差があります。最も一般的なのが**「角食パン」や「山型食パン」で、通常100gあたりのカロリーは約250~270kcal**。6枚切り1枚(約60g)であれば、およそ160kcal前後と見積もることができます。

食パンに含まれる主なエネルギー源は糖質(炭水化物)で、1枚あたりの糖質量は約26~30g。食物繊維やミネラルは比較的少なく、製粉過程で除かれてしまうことが多いため、ビタミンB群や鉄分はほとんど含まれていません。

なお、最近では**「糖質オフ食パン」や「高たんぱく質食パン」**といった機能性製品も増えており、これらは糖質を10g以下に抑えつつ、代わりに小麦たんぱく(グルテン)や大豆粉などで栄養価を補う工夫がされています。糖質制限をしている方には、こうした代替製品の選択が有効です。

🌾 全粒粉パン vs 小麦パンの比較

**全粒粉パン(Whole Wheat Bread)と小麦パン(Refined White Bread)**の最大の違いは、「精製度」と「栄養保持率」にあります。

小麦パン(精白パン)は、製粉時にふすまや胚芽を除いてしまうため、見た目が白く、ふんわりとした食感になりますが、その分ビタミンB群・鉄分・食物繊維などの重要な栄養素が大幅に失われます。

一方で、全粒粉パンは、小麦の表皮・胚芽・胚乳のすべてを粉砕して製造されているため、以下のような特徴があります:

-

✅ 食物繊維が豊富:便通の改善や血糖値の急上昇を抑制

-

✅ 低GI(グリセミック・インデックス)食品:血糖コントロールに有効

-

✅ マグネシウム・亜鉛・ビタミンB群が残存

カロリー自体は小麦パンと大差ありませんが(約250〜270kcal/100g)、糖質の吸収スピードや栄養素の密度という観点では、全粒粉パンが圧倒的に優れています。健康志向やダイエットを意識する人にとって、より良い選択肢となります。

🥪 サンドイッチや菓子パンの糖質

食パン単体よりも、注意が必要なのがサンドイッチや菓子パン類です。これらは「糖質+脂質+糖分」のトリプルコンボになりがちで、血糖値の急上昇や脂質過多を招くリスクが高い食品群です。

以下に代表的なパン類の糖質量を示します:

| パンの種類 | 糖質量(1個あたり) | カロリー |

|---|---|---|

| タマゴサンド | 約30〜35g | 約300kcal |

| ツナサンド | 約28〜32g | 約320kcal |

| メロンパン | 約45〜50g | 約400kcal |

| クリームパン | 約40〜45g | 約350kcal |

| あんパン | 約50〜55g | 約350kcal |

特に菓子パン類は糖質量が非常に高く、1個で1食分の糖質を摂取してしまうことも珍しくありません。また、添加されるマーガリンやショートニングにはトランス脂肪酸が含まれる可能性もあり、長期的な健康を考えると頻繁な摂取は控えたいところです。

糖質制限中であれば、こうしたパンを避け、全粒粉サンド+野菜やたんぱく質を組み合わせるなど、バランスの取れた構成が理想です。

ご飯とパンの血糖値への影響

炭水化物の摂取後に血糖値がどれだけ上昇するかを示す「GI値(グリセミック・インデックス)」は、糖質管理において非常に重要な指標です。GI値が高い食品は急激な血糖値上昇を引き起こしやすく、インスリン分泌の過剰を招き、肥満や生活習慣病のリスクを高める可能性があります。

ご飯のGI値とその影響

白米のGI値は 約84 とされ、パンと同様に高GI食品に分類されます。特に精白米の場合、炊きたての状態ではデンプンが「アルファ化(糊化)」しており、体内での分解・吸収が非常に早く、血糖値を急上昇させやすい傾向にあります。

しかし、玄米や雑穀米といった未精製の穀類は、食物繊維を多く含むため、GI値が低く(約55前後)、血糖の上昇が緩やかになるという利点があります。

✅ ご飯の工夫で血糖値対策

雑穀やもち麦を混ぜる

冷ご飯(レジスタントスターチ増加)を活用する

野菜やたんぱく質と一緒に食べて血糖値の上昇を抑える

パンのGI値とその影響

食パンのGI値は 約90 と高く、特に白く柔らかいパンは血糖値を急激に上げやすい食品です。これはパンに使用される小麦粉が精製されており、消化吸収が早いためです。また、パンは一般的にご飯よりも咀嚼回数が少なく、食事速度も速くなりがちであるため、さらに血糖コントロールが難しくなります。

一方で、全粒粉パンやライ麦パンなどの低GIパンを選ぶことで、急激な血糖値上昇を抑えることが可能です。これらは食物繊維やミネラルが豊富に含まれており、インスリン感受性の向上にも寄与する可能性があります。

✅ パンを選ぶ際のポイント

全粒粉やブラン入りを選ぶ

野菜や卵など、たんぱく質と組み合わせる

市販の甘いパンはなるべく控える(菓子パン類は特に高GI)

【比較まとめ】GI値と血糖値への影響(表)

| 食品 | GI値(目安) | 血糖値への影響 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 白ご飯 | 約84 | 高い | 炊きたては特に注意 |

| 食パン | 約90 | 高い | 小麦粉主体の精製食品 |

| 玄米 | 約55 | 低〜中 | 食物繊維が多く吸収が穏やか |

| 全粒粉パン | 約50〜60 | 低〜中 | ビタミン・ミネラルも豊富 |

血糖値をコントロールするには、主食の質を見直すことが第一歩です。ご飯もパンも、選び方や組み合わせ次第で血糖値の急上昇を抑えることができます。朝食や昼食にどちらを選ぶか迷った際は、「GI値」や「満腹感の持続時間」を基準に考えると、より健康的な選択がしやすくなります。

ご飯とパンの糖質比較 健康的な食事におけるご飯とパンのバランス

ご飯とパンは、私たちの食生活に欠かせない主食ですが、栄養構成や調理法の違いにより、健康への影響にも差があります。ここでは、それぞれの特徴と、バランスよく取り入れるためのポイントを整理します。

✅ ご飯(特に白米・玄米)の特徴と活用ポイント

-

脂質が少なく、エネルギー源として優秀

→ 炭水化物の質が高く、消化吸収もスムーズ -

日本人の腸内環境に合った主食

→ 和食との相性がよく、胃腸にやさしい -

白米は血糖値を上げやすい

→ 雑穀米や玄米に置き換えると、血糖コントロールに有効 -

玄米・雑穀米のメリット

-

食物繊維・ビタミンB群・ミネラルが豊富

-

腸内環境の改善、便秘予防にもつながる

-

✅ パン(食パン・菓子パンなど)の特徴と注意点

-

手軽さと多様なアレンジ性が魅力

→ 朝食に取り入れやすく、味のバリエーションも豊富 -

高脂質・高糖質になりやすい傾向

→ バターや砂糖、マーガリンなどが含まれがち -

栄養バランスの偏りに注意が必要

-

菓子パンはカロリー過多になりやすく、血糖スパイクを引き起こすことも

-

-

選ぶなら以下のようなパンが◎

-

全粒粉パン

-

ライ麦パン

-

低糖質パン(糖質オフ対応)

-

🔍 目的別!ご飯とパンの選び方の工夫

| 食事シーン | 推奨される主食の選択肢 | 理由 |

|---|---|---|

| 朝食 | パン(全粒粉など) | 忙しい朝でも手軽。食物繊維で腹持ちUP |

| 昼食 | 白米 or 玄米 | しっかりエネルギー補給。活動量に応じて調整 |

| 夕食 | 雑穀米・低糖質パン | 血糖値の上昇を抑え、脂肪蓄積を予防 |

バランスよく食べるためのポイント

-

主食単体ではなく、副菜・たんぱく源と組み合わせることが重要

-

パンと一緒に:スープ・サラダ・チーズ・卵・豆類など

-

ご飯と一緒に:味噌汁・納豆・焼き魚・海藻類など

-

-

「低糖質」や「全粒粉」など、質を選ぶ意識を持つ

-

体調や活動量に応じて、主食の量や種類を調整するのがベスト

【ポイント】 ご飯かパンかではなく、どう付き合うかが大事

健康的な食生活を実現するには、「ご飯とパンのどちらが良いか」ではなく、自分のライフスタイルに合わせて上手に使い分ける柔軟な姿勢が求められます。主食の選び方一つで、食後の血糖値や栄養バランス、満足感が大きく変わるため、意識的な選択が健康維持への第一歩となるのです。

ご飯とパンの糖質のメリットとデメリット

ご飯とパンはどちらも主食として親しまれていますが、栄養成分・調理法・食文化的背景・健康への影響など、さまざまな観点でメリットとデメリットが存在します。以下に、それぞれの特性を専門的に整理してご紹介します。

🍚 ご飯のメリット

-

脂質が少なくヘルシー

→ 白米はほとんど脂質を含まず、余分なカロリー摂取を抑えやすい -

シンプルな加工で安心

→ 精米しただけの自然な食品で、添加物の心配が少ない -

和食との相性が良く、味の邪魔をしない

→ さまざまな副菜との組み合わせに適し、食事のバランスを整えやすい -

玄米や雑穀米にすることで栄養価が大幅にアップ

→ 食物繊維・ビタミンB群・マグネシウムなどが豊富に摂取できる

🍚 ご飯のデメリット

-

血糖値を急激に上げやすい(特に白米)

→ 高GI食品のため、糖尿病予防やダイエット中は注意が必要 -

おかずとの組み合わせで過食になりやすい

→ 食べ過ぎを防ぐためには副菜や量の調整が必須

🍞 パンのメリット

-

手軽に食べられる利便性

→ 忙しい朝や外出時の食事として便利。調理不要な選択肢も豊富 -

食感や香りのバリエーションが豊富

→ トースト、サンドイッチ、ベーカリースタイルなど幅広い楽しみ方が可能 -

全粒粉パンや低糖質パンなど、機能性食品も増加中

→ 血糖値上昇を抑えたい人や食物繊維を摂りたい人にも対応

🍞 パンのデメリット

-

脂質・糖質・塩分が多くなりやすい

→ バター、マーガリン、砂糖、塩などの添加によりカロリー過多になる傾向 -

市販品は食品添加物や保存料が含まれることも

→ 長期保存を目的としたパンは、原材料のチェックが重要 -

血糖値の上昇が急で、空腹感が戻るのも早い

→ 高GIの白パンや菓子パンは特に注意

🔍 ご飯とパンの栄養比較(100gあたり)

| 項目 | ご飯(白米) | 食パン |

|---|---|---|

| エネルギー | 約168kcal | 約264kcal |

| 糖質 | 約37g | 約45g |

| 脂質 | 約0.3g | 約4.2g |

| 食物繊維 | 約0.3g | 約2.3g(全粒粉なら+) |

| GI値 | 約84 | 約95(種類により異なる) |

【ポイント】目的と状況に応じた主食の選び方を

-

エネルギーをしっかり摂りたい朝や運動前: パン(ただし全粒粉や低糖質の選択を推奨)

-

脂質を控えたい、バランスを重視した食事には: ご飯(特に玄米・雑穀米がベター)

-

ダイエットや血糖値管理を重視する場合: 食物繊維が豊富で低GIな主食を選ぶのが理想

主食は、食事の満足度や体調管理に大きく関わる要素です。単に「主食の種類」だけでなく、調理法・摂取量・副菜とのバランスを含めて考えることが、真に健康的な食生活につながります。

ご飯とパンの糖質比較糖質制限をするならどちらが良いか?

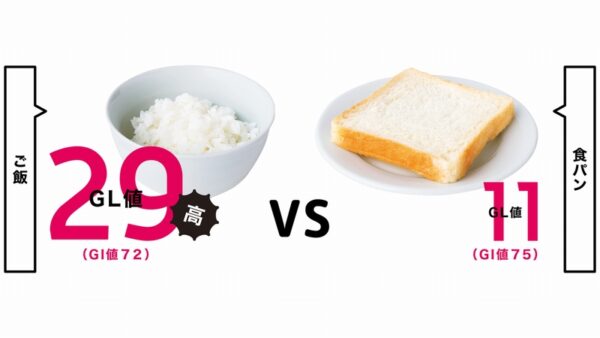

糖質制限ダイエットや血糖値コントロールを意識している方にとって、「ご飯」と「パン」のどちらを主食に選ぶべきかは重要な検討ポイントです。結論から言えば、単純な糖質量だけでなく、GI値・血糖負荷(GL)・食後の満腹感・栄養密度まで考慮した選択が求められます。

🔍 糖質・GI値の観点で比較

| 項目 | ご飯(白米) | パン(食パン) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 糖質量(100g) | 約37g | 約45g | パンの方が高糖質 |

| GI値 | 約84 | 約95 | どちらも高GIだがパンは急上昇しやすい |

| GL値(血糖負荷) | やや高い | 高い | 食後の血糖上昇度とインスリン分泌に影響 |

✅ 糖質制限においてパンが不利な理由

-

加工度が高く、精製された炭水化物が主原料

→ 小麦粉ベースのパンは食物繊維が少なく、血糖値が急上昇しやすい -

バター・砂糖・マーガリンなど脂質・糖質のトッピングが多い

→ 菓子パンや調理パンは“糖質+脂質”の最も太りやすい組み合わせ -

噛まずに食べられるため満腹感が少なく、過食に陥りやすい

→ 食事の満足感が得られず、間食を誘発する可能性がある

✅ ご飯を選ぶ際の注意点と工夫

-

白米は高GIだが、玄米や雑穀米なら低GIに近づける

→ 難消化性デンプンや食物繊維の作用で血糖値の上昇が穏やかに -

たんぱく質や脂質と組み合わせて摂ると糖質吸収が緩やかに

→ ご飯+納豆・卵・味噌汁・魚など、和食中心の組み合わせが有効 -

量のコントロールがしやすい(茶碗1杯=150g前後)

→ 低糖質を意識しながらも主食を完全にカットせず続けやすい

🍞 パンを取り入れるなら“質”で選ぶのがカギ

-

全粒粉パン・ブランパン・ライ麦パンなどを選ぶ

→ 食物繊維・ミネラルが豊富で血糖上昇も抑えられる -

低糖質パン(市販や通販)も選択肢に

→ 糖質3g以下の機能性パンも多く登場しており、朝食代替に便利 -

ジャムやマーガリンを避けて、たんぱく質源と合わせる

→ 卵やツナ、アボカドなどと組み合わせることで栄養価を高める

🧠 結論:糖質制限中でも“完全排除”より“質と量の調整”が現実的

糖質制限を成功させるには、「糖質=悪」として完全にカットするのではなく、どのような糖質を、どのタイミングで、どのくらい摂取するかを見極めることが重要です。

-

ご飯を選ぶなら → 玄米や雑穀米、納豆や汁物と組み合わせる

-

パンを選ぶなら → 低糖質パンや全粒粉パンにし、具材で栄養バランスを整える

継続可能な糖質制限=食後の血糖変動を穏やかにしつつ、満足度も確保できる食事設計が基本です。健康目的に応じて柔軟に主食を調整しましょう。

🍽 ご飯とパンの糖質早見表【主食別・1食あたり】

| 食品名 | 目安量(g) | 糖質量(g) | GI値(参考) | GL値(参考) | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 白ごはん(普通盛り) | 150g | 約55g | 約84 | 約46.2 | 高糖質・高GI、脂質少 |

| 玄米ごはん | 150g | 約50g | 約55 | 約27.5 | 食物繊維・ビタミンB群が豊富 |

| 雑穀ごはん(五穀米等) | 150g | 約48g | 約50〜60 | 約26〜29 | ミネラルやポリフェノールを含む |

| 食パン(6枚切り1枚) | 60g | 約26g | 約95 | 約24.7 | 高GI、加工油脂・砂糖に注意 |

| フランスパン | 50g | 約27g | 約95 | 約25.6 | パンの中でも高GIの代表格 |

| ロールパン(1個) | 40g | 約18g | 約70 | 約12.6 | 小ぶりだが血糖反応に注意 |

| 全粒粉パン(1枚) | 60g | 約22g | 約50〜55 | 約12〜13 | 低GI・低GL、食物繊維が多い |

| ライ麦パン(1枚) | 60g | 約20g | 約50 | 約10 | 血糖値に優しい、独特の香り |

| 低糖質パン(1枚) | 60g | 2〜5g | 約35〜50 | 1〜3 | 機能性パン、ダイエット向け |

✅ 補足:GI値とGL値の目安

-

GI値(Glycemic Index)

→ 食品を摂取後の血糖値上昇の速さ(100に近いほど急上昇) -

GL値(Glycemic Load)

→ 実際の摂取量も加味した血糖負荷

GL =(食品の糖質量g × GI)÷ 100

| GL値の分類 | 目安 |

|---|---|

| 低GL | 10以下 |

| 中GL | 11〜19 |

| 高GL | 20以上 |

🧠 活用のポイント

-

糖質制限中は「低GI・低GL・高食物繊維」の食品を中心に選ぶ

-

パンよりご飯の方が糖質量は多く見えるが、GI値の調整や副菜との組み合わせで緩和可能

-

血糖値の観点では、「白ご飯+味噌汁+納豆」の方が、「フランスパン+ジャム+カフェオレ」よりも血糖安定性が高い場合も

🍚ご飯とパン、体に良いのはどっち? データで比較する主食の栄養価と健康効果

主食の選択は、私たちの毎日の健康に深く関わっています。ご飯とパン、どちらを選ぶべきか迷ったときに役立つよう、それぞれの栄養価や健康への影響をデータに基づいて比較し、分かりやすく解説します。

🥖栄養素の比較:カロリーと三大栄養素

まず、最も基本的な栄養素について、一般的なご飯(精白米)とパン(食パン)のデータを比較してみましょう。

| 主食 (100gあたり) | カロリー (kcal) | 糖質 (g) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |

| ごはん(精白米) | 156 | 37.1 | 2.5 | 0.3 |

| 食パン(6枚切り) | 264 | 44.4 | 9.4 | 4.1 |

出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)

食パンの数値は、可食部100gあたりの平均値です。

-

カロリーと糖質: グラム当たりのカロリーと糖質は、パンの方が高くなります。これは、パンは製造過程で小麦粉に加えて砂糖やバター(脂質)を使うためです。

-

たんぱく質と脂質: パンは、小麦の特性上、たんぱく質がご飯より豊富です。しかし、製造時に加えられるバターやショートニングなどにより、脂質も多く含まれます。

-

ご飯: 脂質が極めて少なく、**純粋なエネルギー源(糖質)**として優れています。

📈血糖値への影響:GI値の比較

近年注目されているのが、食後の血糖値の上昇度を示す**GI値(グリセミック・インデックス)**です。血糖値が急上昇すると、インスリンが過剰に分泌され、脂肪をため込みやすくなったり、糖尿病のリスクが高まったりします。

| 主食 | GI値 | 備考 |

| ごはん(精白米) | 88 | 粘り気があり、パンに比べて高め |

| 食パン | 95 | 小麦粉のデンプンが分解されやすく、最も高い |

| 玄米ごはん | 56 | 食物繊維が豊富で、最も低い |

-

食パンは高GI: 食パンのGI値は95と非常に高く、血糖値が急激に上がりやすいと言えます。

-

ご飯のGI値: ご飯(精白米)も88と高めですが、パンよりは低いです。

-

低GIを選ぶなら: GI値を抑えたい場合は、食物繊維が豊富な玄米や全粒粉パンを選ぶのが効果的です。

🌿栄養素以外のメリット・デメリット

| 特徴 | ご飯のメリット | ご飯のデメリット |

| 脂質 | 極めて少ない。おかずで脂質を調整しやすい。 | – |

| 調理法 | 和食が中心となり、自然とバランスが良くなりやすい。 | パン食に比べ、調理に手間がかかることがある。 |

| 噛む回数 | 粒食のため、自然と噛む回数が増え、満腹感を得やすい。 | – |

| 特徴 | パンのメリット | パンのデメリット |

| 脂質 | 多い。ジャムやバターを塗るとさらに高脂質に。 | 製造過程で塩分が多く含まれることが多い。 |

| 添加物 | 種類によってはイーストフードなどの添加物が含まれることがある。 | – |

| アレンジ | 多種多様なパンがあり、手軽に食べられる。 | – |

💡結論:どちらが良いというより、「どう食べるか」が重要

データに基づいた比較から、以下のことが言えます。

-

カロリー・脂質で選ぶなら、ご飯: 脂質が少なく、おかずで栄養バランスをコントロールしやすい点で優位です。

-

血糖値のコントロールなら、低GI食: パン、ご飯問わず、玄米や全粒粉など、精製されていないものを選ぶことが最も重要です。

-

パンを選ぶなら注意が必要: 食パンは高GIかつ高脂質な傾向があるため、食べる頻度や一緒に食べるもの(野菜やたんぱく質)に注意が必要です。

体に良い主食とは、単体の栄養価だけでなく、**「何をプラスして食べるか」**によって決まります。ご飯は「おかず」、パンは「具材」とのバランスを意識して選ぶようにしましょう。

【まとめ】ご飯とパンの糖質比較:ダイエットと健康のための賢い選択

ご飯とパンのどちらを選ぶかは、糖質制限やダイエットの成否に大きく関わります。以下のポイントを理解し、ご自身のライフスタイルに合った主食を選びましょう。

1. 🍚 ご飯 vs. パン:糖質の単純比較

-

ご飯(精白米)は、パンに比べて脂質が非常に少ないため、主成分がほぼ糖質です(100gあたり約37g)。

-

パン(食パン)は、製造過程で砂糖や油脂が加えられるため、ご飯よりも糖質とカロリーが高くなりがちです(100gあたり約44g)。

-

結論: 量をコントロールしなければ、パンの方が多くの糖質と脂質を摂取しやすい傾向にあります。

2. 📈 血糖値(GI値)で見る糖質の違い

-

GI値(グリセミック・インデックス): 血糖値の上昇度合いを示す指標で、ダイエットにおいては低GI食品の選択が重要です。

-

高GI: **食パン(GI値95)は極めて高く、精製されたご飯(GI値88)**も高めです。これらは血糖値を急上昇させ、体脂肪を蓄積しやすい状態をつくります。

-

低GI: 糖質制限やダイエットに最も推奨されるのは、玄米(GI値56)や全粒粉パンです。これらは食物繊維が豊富で、血糖値の上昇が緩やかです。

3. ✅ ダイエットに活かす主食の選び方

| 目的別 | ベストな主食の選び方 | 活用のヒント |

| 厳格な糖質制限 | 玄米・もち麦・オートミールなど食物繊維が多いものを選ぶ。 | 食べる量を大幅に減らすか、豆腐や肉・魚などで代替する。 |

| 一般的なダイエット | ご飯を主食とし、量を計って食べる(茶碗に軽く1杯など)。 | パンを選ぶ際は、必ず全粒粉を選び、バターやジャムは避ける。 |

| 脂質も抑えたい | ご飯一択。パンは製造過程で油脂が入るため、おかずの脂質も調整しやすくなる。 | 和食中心の献立にすると、自然と脂質が抑えられます。 |

最も大切なことは、**「何を食べるか」だけでなく「食べる量」と「一緒に食べるもの(おかず)」**のバランスです。主食を摂る際は、野菜やたんぱく質を先に食べ、血糖値の急上昇を防ぐ工夫をしましょう。

✅ 記事のポイント

-

ご飯とパンの糖質量は100g換算でパンの方が多い

-

白米より玄米の方が血糖値への影響が少ない

-

食パンはカロリー・糖質ともに高い傾向

-

菓子パンは糖質・脂質ともに高くダイエットに不向き

-

GI値の低い主食を選ぶと血糖値の急上昇を抑えられる

-

糖尿病予防には玄米や全粒粉パンが有効

-

ご飯の方が和食に合い、腹持ちが良い

-

パンは保存が利き、忙しい朝に便利

-

糖質制限ダイエットには全粒粉パンや玄米が適している

-

血糖値のコントロールには食物繊維の摂取が重要

-

主食の摂取量を控えめにすると減量効果が期待できる

-

朝と夜で主食を変えるのも効果的

-

実体験では「便通」「眠気」などの変化が報告されている

-

栄養の偏りを防ぐには主菜・副菜とのバランスが鍵

-

「楽しく続けられる食生活」が健康維持のコツ!