小豆の煮汁は、健康維持や美容に多くの効果が期待できる伝統的な健康法です。本記事では、「小豆煮汁 活用 効果」をキーワードに、小豆煮汁の効能や活用方法について詳しくご紹介します。また、血糖値の管理、高血圧の予防、ダイエット、美肌などの関連キーワードも取り上げ、総合的な健康法としての小豆煮汁の魅力をお伝えします。

- 小豆煮汁の栄養成分とその効果

- 小豆煮汁の具体的な健康効果|代謝改善から美容・メンタルケアまで多角的にアプローチ

- 小豆煮汁で腎機能を整える?東洋医学と栄養学で見る“腎活ドリンク”の真価

- 東洋医学における「腎」とは?

- 小豆はなぜ「腎を補う食材」とされてきたのか?

- 栄養学から見る小豆煮汁の腎活効果

- 小豆煮汁が腎機能に与える実際の健康効果

- 小豆煮汁の作り方|腎活向けの黄金レシピ

- 飲むタイミングと量|腎活に効果的な摂取法

- 注意点|小豆煮汁を取り入れる前に知っておきたいこと

- 「飲む腎ケア」としての小豆煮汁を日常に

- まとめ|“煮汁こそ宝”──小豆の真価を活かした日常のセルフメディケーション

- ◆ ライフスタイルに活かすために:今日から始める一杯の腎活

- 記事のポイント(まとめ)

小豆煮汁の栄養成分とその効果

小豆といえば、餡や赤飯などで親しまれている和食素材ですが、実はその煮汁こそが健康の宝庫であることをご存知でしょうか?

小豆を煮た際に残る赤い汁には、豆の実から溶け出した水溶性ポリフェノール、サポニン、カリウム、ビタミン類、食物繊維の一部が含まれており、代謝促進・利尿作用・抗酸化効果など、幅広い健康効果が期待されています。

本項では、小豆煮汁に含まれる主要な栄養成分を科学的視点で詳しく解説し、その作用機序と効果をわかりやすくご紹介します。

● 1. ポリフェノール(特にタンニン系)|抗酸化・抗炎症・血糖コントロール

小豆の皮に多く含まれる赤紫色の色素成分は、主にポリフェノール(特にプロアントシアニジンやタンニン類)です。

これらは煮出すことで煮汁に溶け出しやすく、以下のような働きを示します。

▶ 主な効果

-

活性酸素の除去 → 老化予防・生活習慣病の抑制

-

血管内皮の保護 → 動脈硬化・高血圧の予防

-

食後血糖値の急上昇を抑制 → 糖尿病予備群に有益

ポリフェノールは熱安定性が高く、煮汁にしっかり残るため、捨てずに活用することで無理なく抗酸化ケアが可能です。

● 2. サポニン|脂質代謝と免疫サポート

小豆に含まれるサポニンは、界面活性作用を持つ植物性化合物で、煮汁にも有効成分として抽出されます。

▶ 主な効果

-

コレステロールの吸収抑制 → LDL(悪玉)コレステロール低下

-

血液中の脂質代謝を促進 → 中性脂肪の減少

-

免疫細胞の活性化 → 抗ウイルス・抗アレルギー効果

※泡立ちや軽い苦みがあるのは、サポニンが豊富に含まれている証拠です。

● 3. カリウム|むくみ解消・血圧安定に重要な電解質

小豆煮汁には水溶性のミネラルであるカリウムが多く含まれており、特に利尿作用に関しては、東洋医学でも「小豆水=腎の養生」に使われてきた実績があります。

▶ 主な効果

-

体内の余分なナトリウムを排出 → むくみ・高血圧の改善

-

筋肉のけいれん予防 → 運動後のミネラル補給にも◎

-

腎機能サポート → 排尿促進によるデトックス効果

→ 塩分過多の食生活を送っている方や、高血圧傾向のある方には特におすすめの成分です。

● 4. ビタミンB群|代謝を底上げするエネルギー因子

小豆にはビタミンB1・B2・ナイアシンなどのビタミンB群が豊富に含まれ、煮汁にも一定量が溶出します。

▶ 主な効果

-

糖質・脂質・タンパク質の代謝を促進 → 疲労回復・スタミナ維持

-

神経の働きを安定化 → ストレス軽減や集中力維持にも寄与

-

美肌・皮膚の再生に関与 → 内側からの美容サポート

とくに疲れやすい・集中力が続かない・ストレスが多い現代人にとって、自然なビタミンB補給源となります。

● 5. 水溶性食物繊維|腸内環境改善と糖吸収のコントロール

小豆は不溶性食物繊維が中心ですが、煮出すことで一部の**水溶性食物繊維(ペクチン類)**が煮汁に移行します。

▶ 主な効果

-

腸内の善玉菌を増やす → 腸内フローラ改善

-

糖質の吸収を穏やかに → 血糖値の急上昇を防ぐ

-

便通の促進と腸内毒素の排出 → デトックス効果

煮汁を活用すれば、食物繊維の摂取が難しい朝食時や外食中心の方でも手軽に整腸効果を取り入れられます。

● 栄養成分のまとめ表(100mlあたりの目安成分)

| 成分 | 主な働き | 健康効果 |

|---|---|---|

| ポリフェノール | 抗酸化・抗炎症 | 老化予防・動脈硬化予防・糖質制御 |

| サポニン | 脂質代謝・免疫活性 | 脂肪燃焼・コレステロール低下 |

| カリウム | 利尿・電解質調整 | むくみ・高血圧対策 |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝 | 疲労回復・神経安定 |

| 食物繊維(可溶性) | 腸内環境改善 | 便秘解消・血糖コントロール |

※栄養量は煮方や豆の量により変動します。

● 煮汁まで活かして“まるごと小豆”の健康習慣を

小豆煮汁は、単なる副産物ではなく、栄養素が凝縮された健康ドリンクです。血糖・血圧・脂質バランス・腸内環境といった、生活習慣病の根本に関わる要素を、自然なかたちで調整する力を秘めています。

-

食後に温かい煮汁を一杯

-

朝食代わりに黒糖を加えて自然な甘みで飲む

-

スープや雑炊のベースにして料理として活用

など、無理なく生活に取り入れることで、「飲む予防医療」としての価値を発揮します。

“豆は実より煮汁に栄養あり”という知恵を、ぜひ毎日の健康習慣に活かしてみてください。

小豆煮汁の具体的な健康効果|代謝改善から美容・メンタルケアまで多角的にアプローチ

小豆を煮た際に抽出される煮汁には、水溶性の栄養素や植物由来の機能性成分が凝縮されています。そのため、単に「ヘルシーな飲み物」というだけでなく、生活習慣病の予防や体内バランスの調整、さらには美容やメンタルヘルスの面でも高い効果が期待できるのです。

ここでは、小豆煮汁の持つ代表的な健康効果を、作用の根拠とともに項目別に詳しく解説します。

● 1. 血糖値の上昇を抑える|糖尿病予防・インスリン抵抗性の改善

小豆煮汁に含まれるポリフェノール(特にプロアントシアニジン)や水溶性食物繊維は、糖の吸収をゆるやかにし、食後血糖値の急激な上昇を防ぎます。

▶ メカニズムと効果

-

糖の吸収スピードを抑制し、インスリン過剰分泌を防ぐ

-

代謝機能をサポート → 糖代謝異常の改善に寄与

-

毎食後に取り入れることで、糖尿病予備群の血糖安定化に有効

特に、**空腹時血糖値やHbA1cが高めの方には、“自然な糖コントロール飲料”**として推奨できます。

● 2. 利尿作用・むくみ解消|腎機能サポートと血圧安定化

煮汁に溶出するカリウムは、ナトリウム排出を促進する代表的なミネラル。これにより、体内の水分バランスが整えられ、むくみや高血圧の予防に大きく貢献します。

▶ メカニズムと効果

-

腎臓のろ過機能を助け、尿量を増加

-

細胞外液の余分な水分を排出 → むくみの改善

-

高ナトリウム状態を中和 → 血圧の正常化

→ 立ち仕事や座りっぱなしで脚がむくみやすい方、塩分摂取が多めの方にとって、**デトックス効果のある“飲むカリウム”**とも言えます。

● 3. 抗酸化作用によるアンチエイジング|細胞の老化抑制

小豆煮汁に含まれるポリフェノール類は、活性酸素を中和する抗酸化作用を発揮します。これは生活習慣病の予防はもちろん、肌の老化や内臓機能の低下を防ぐうえでも極めて重要な働きです。

▶ メカニズムと効果

-

DNAや細胞膜の酸化を抑える → 細胞の老化予防

-

紫外線やストレスによる肌ダメージを軽減

-

血管の柔軟性を保つ → 動脈硬化・脳梗塞リスクの低減

→ 抗酸化作用は、単なる美容目的だけでなく、**全身の機能老化にブレーキをかける“内側からのエイジングケア”**となります。

● 4. 整腸作用・便秘改善|腸内フローラの改善と代謝促進

小豆には不溶性・水溶性の食物繊維がバランスよく含まれ、煮汁にも水溶性の成分が移行します。特にペクチン様成分やオリゴ糖は腸内環境に良い影響を与えます。

▶ メカニズムと効果

-

善玉菌のエサとなり、ビフィズス菌の増殖をサポート

-

便の水分保持力を高める → 便通の改善

-

腸内毒素や老廃物の排出促進 → 肌荒れ・疲労感の軽減

→ 食生活が偏りがちな方や、ダイエット中で食物繊維が不足しやすい方には、“飲む整腸剤”としての価値があります。

● 5. 疲労回復とメンタル安定|ビタミンB群とミネラルの効果

小豆煮汁には、ビタミンB1・B2・ナイアシン・鉄・マグネシウムなどの微量栄養素も含まれており、代謝機能や神経伝達物質の合成に関与します。

▶ メカニズムと効果

-

糖質・脂質・アミノ酸代謝のサポート → 疲労回復・集中力向上

-

神経の興奮を鎮め、イライラやストレスを緩和

-

マグネシウムが血圧や心拍リズムを安定化

→ デスクワークや長時間の緊張状態が続く現代人にこそ、天然由来のメンタルサポート飲料として最適です。

● 小豆煮汁は“和の機能性飲料”として日々の健康を支える

煮汁は捨ててしまいがちな存在ですが、実は機能性の塊ともいえる高栄養成分が凝縮されています。

血糖管理・利尿・抗酸化・整腸・メンタルサポートといった複数の健康ニーズに対応できる自然食品は非常に希少です。

しかも、煮るだけ・飲むだけで取り入れられ、コストも低く、体にやさしい――

それが「小豆煮汁健康法」の最大の強みです。

食卓に“医薬の代わりとなる一杯”を――そんな考えを形にしたい方は、ぜひ今日から小豆煮汁を日常に取り入れてみてください。

小豆煮汁で腎機能を整える?東洋医学と栄養学で見る“腎活ドリンク”の真価

今注目される「腎活」とは?

近年、「腎活(じんかつ)」という言葉が静かなブームとなっています。これは、腎臓の機能を整えることで、むくみ・疲れ・高血圧・老化・冷えなどの不調を改善しようという新しい健康法です。

そんな腎活のサポートに注目されているのが、小豆(あずき)の煮汁。

東洋医学では古来より「腎を養う食材」とされ、現代栄養学の視点からも、カリウム・ポリフェノール・サポニンなどの成分が、腎臓や排出機能に良い影響を与えるとされています。

本記事では、小豆煮汁がなぜ腎活に効果的なのかを、東洋医学と現代栄養学の両面から徹底解説。腎機能を整える具体的な飲み方や活用法も紹介します。

東洋医学における「腎」とは?

東洋医学では、「腎(じん)」は単なる臓器ではなく、生命力・成長・生殖・老化に深く関係するとされる重要な存在です。

以下のような働きがあると考えられています:

-

生命エネルギー(腎気)の源

-

骨・脳・髪・耳・生殖系の支配

-

水分代謝の中心(むくみ・排尿調整)

-

成長・発育・老化と連動

つまり、「腎が弱る=体全体の衰えにつながる」という見方です。

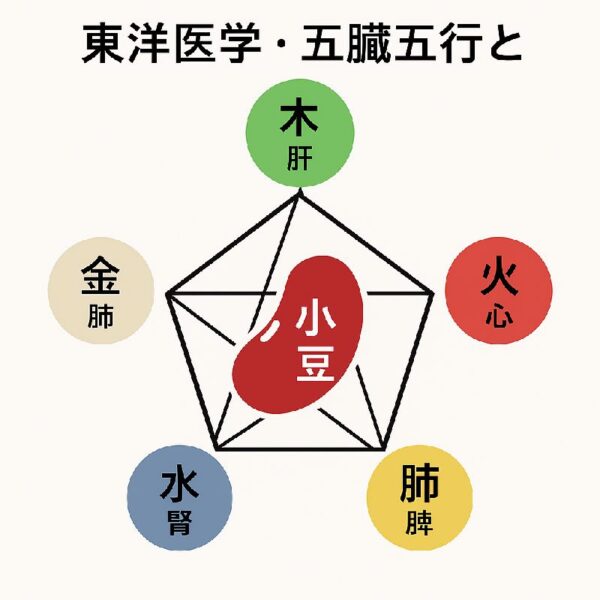

小豆はなぜ「腎を補う食材」とされてきたのか?

✅ 小豆の見た目=五臓との対応関係

東洋医学では五臓と五色・五味・五行が対応しています。

「腎」は黒色・鹹味(塩味)・水の要素と関係があり、小豆の赤黒い色や塩茹でとの親和性から「腎を補う食材」とされてきました。

また、小豆の形は腎臓に似ているという「形似論(しょうじろん)」にも基づいています。これは、伝統医学において重要な象徴的概念の一つです。

栄養学から見る小豆煮汁の腎活効果

1. カリウム|余分なナトリウムを排出してむくみ改善

小豆には100gあたり約1200mgのカリウムが含まれます。その一部が煮汁に溶け出すことで、以下のような効果が得られます:

-

ナトリウムの排出を促進 → 高血圧の予防

-

腎臓のろ過機能を助ける → 排尿量の増加

-

体液バランスの調整 → むくみやだるさの改善

※腎臓に持病のある方はカリウム制限が必要なので医師に相談を。

2. ポリフェノール|腎の老化と酸化ストレスを防ぐ

小豆の皮に含まれる赤紫色の色素には、プロアントシアニジン系ポリフェノールが多く含まれています。これが煮汁に溶け出し、以下のような抗酸化効果を発揮:

-

活性酸素を中和 → 腎臓の老化・線維化の進行を防止

-

糖尿病性腎症の予防に寄与(血管保護作用)

-

紫外線や炎症からの身体の防御力を高める

3. サポニン|脂質代謝と免疫力の向上に寄与

サポニンは植物の“自己防衛成分”で、小豆の煮汁にも微量ながら溶出します。

-

コレステロールや脂肪の吸収抑制 → 脂肪肝・メタボ予防

-

抗炎症作用 → 慢性炎症による腎機能低下を防ぐ

-

免疫調整作用 → 風邪・疲労感・アレルギー軽減

小豆煮汁が腎機能に与える実際の健康効果

● 利尿作用でむくみ解消

→ 立ち仕事やデスクワーク後の脚のパンパン感に。

● 血圧・体液バランスの正常化

→ 高血圧気味の方、塩分摂取が多い人に。

● 疲れにくくなる・だるさが抜ける

→ 東洋医学でいう「腎虚」に起因する倦怠感に対するアプローチ。

● 美容にも◎:髪・骨・肌の若さを保つ

→ 「腎は髪をつかさどる」とされるように、腎機能が美容にも直結。

小豆煮汁の作り方|腎活向けの黄金レシピ

■ 材料(1〜2日分)

-

乾燥小豆:100g

-

水:800〜1000ml

■ 作り方

-

小豆を洗って鍋に入れ、水を加える

-

沸騰したらアクを取り、弱火で30〜40分煮る

-

小豆がやや柔らかくなったら火を止め、煮汁を濾して保存

※煮汁は冷蔵で2〜3日以内に飲み切りましょう。

※残った小豆はサラダやスープに再活用できます。

飲むタイミングと量|腎活に効果的な摂取法

| シーン | 量 | 効果 |

|---|---|---|

| 朝の起床後 | 100〜150ml | 利尿・代謝のスイッチON |

| 昼食前 | 100ml | 血糖値の急上昇を緩和 |

| 夜寝る前 | 100ml(温かく) | 冷えと緊張を緩める |

※1日合計300〜400mlが目安。体調を見ながら調整しましょう。

注意点|小豆煮汁を取り入れる前に知っておきたいこと

-

腎疾患のある方はカリウム制限が必要な場合あり → 医師の確認を

-

低血圧・冷え性が極端な方は過剰に摂取しない

-

糖分無添加でもOKだが、好みで黒糖やはちみつ少量も可

「飲む腎ケア」としての小豆煮汁を日常に

小豆煮汁は、東洋医学で腎を養うとされる伝統と、現代の栄養学が示す利尿・抗酸化・代謝調整作用の両方を兼ね備えた**理想的な“腎活ドリンク”**です。

むくみ、疲れ、血圧の不安、美容の不調――そんな体の小さなサインは、「腎の弱り」が原因かもしれません。

日々の習慣として、薬に頼らず自然の力で体を整えたい方は、ぜひ**“煮て、濾して、飲むだけ”の手軽な健康習慣**として小豆煮汁を取り入れてみてください。

ご希望があれば、この記事に合わせた**図解(腎機能マップ/東洋医学五行チャート/飲用スケジュール表)**も作成できます。挿入ご希望ですか?

あなた:

ChatGPT:

ありがとうございます。それでは、記事の内容に合わせて以下のオリジナル図解3点をご提案できます。必要なものがあればお申し付けください。

🔶 図解解説

① 【腎活のための飲用スケジュール表】

| 時間帯 | 飲用量 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 朝起きてすぐ | 100ml | 利尿促進・代謝活性化 |

| 昼食前 | 100ml | 食後血糖値の安定 |

| 就寝前 | 100ml(温かく) | リラックス・冷え対策 |

② 【東洋医学・五臓五行と小豆の関係図】

-

五行:水 → 腎

-

色:黒・赤

-

味:鹹(しおからい)

-

小豆の形状・性質が腎とつながることを図示します。

③ 【小豆煮汁に含まれる栄養成分チャート】

円グラフまたは棒グラフ形式で:

-

カリウム

-

ポリフェノール

-

サポニン

-

ビタミンB群

-

食物繊維

まとめ|“煮汁こそ宝”──小豆の真価を活かした日常のセルフメディケーション

「小豆煮汁を取り入れた健康法」は、単なる食習慣の一部ではなく、栄養学・東洋医学・生活習慣病予防を統合した、極めて実践的なヘルスケア戦略であるといえます。

私たちは日々、過剰な糖質や脂質、ストレス、睡眠不足、運動不足など、腎機能に負担をかけるライフスタイルを送りがちです。その結果、「むくみ」「疲れが取れない」「冷えやすい」「頻尿」「高血圧傾向」といった**“サイレント不調”=未病の兆候**が少しずつ積み重なっていきます。

こうした不調を薬や医療に頼る前に、まず“食”から見直す──それが、予防医学の本質です。

なかでも小豆煮汁は、以下のような特徴を兼ね備えた、日常的かつ高機能なセルフケアドリンクです。

◆ 小豆煮汁の医学的・栄養的意義(要点再確認)

-

ポリフェノール類:抗酸化・抗炎症作用で細胞レベルからの老化抑制

-

カリウム:余分なナトリウムの排出を促し、むくみ・血圧を正常化

-

サポニン:脂質代謝や免疫機能のサポート、腎負荷軽減にも寄与

-

ビタミンB群・ミネラル:疲労回復・神経機能・肌や血管の健康維持

-

水溶性食物繊維・オリゴ糖:腸内環境改善、便秘対策、間接的な美肌効果

これらの栄養素は、小豆そのものを食べるよりも、煮汁の形で取り入れることで胃腸への負担を最小限にしながら、有効成分だけを効率よく摂取できるのが最大の利点です。

◆ 東洋医学の視点からの意義:腎を補い、生命エネルギーを支える

東洋医学において「腎」は、単なる排泄臓器にとどまらず、生命力(腎気)・成長・老化・生殖機能・ホルモンバランス・骨や髪の質にまで深く関与するとされています。

その腎の働きを日々の“食”で支えるという意味において、小豆煮汁はまさに「飲む腎の養生薬」とも呼べる存在です。

● 小豆煮汁は“和の機能性飲料”として日々の健康を支える

私たちの身近にありながら、長く“脇役”として見過ごされてきた小豆の煮汁。

実はその中には、現代人の健康維持に必要不可欠なミネラル・抗酸化物質・代謝サポート成分が凝縮されており、今あらためて「和の機能性飲料」としての真価が見直されています。

✅ 「機能性飲料」とは何か?

近年注目されている“機能性飲料”とは、単に水分を補うだけでなく、血糖値調整・脂質代謝・腸内環境の改善・抗酸化作用・疲労回復など、身体の恒常性(ホメオスタシス)を支える生理的な効果を持つ飲料を指します。

スポーツドリンクやプロテイン飲料などの洋風製品が多い中で、**小豆煮汁は、日本人の体質や食文化に根ざした“和のナチュラル機能性飲料”**として、極めてユニークな存在です。

✅ 小豆煮汁が“和の機能性飲料”である理由

-

ノンカフェイン・無添加・アレルゲンが少ない

→ 妊婦・高齢者・子どもまで安心して日常的に飲用可能 -

低カロリーで糖質制限中にも適合

→ 食事の置き換えやプチファスティングとの相性も良い -

東洋医学との親和性が高い“腎活素材”

→ 日本の体質改善文化や薬膳にもなじみやすい -

食品ロスを出さずに「豆も煮汁も活用できる」

→ 環境負荷が少なく、持続可能な健康法として注目

✅ 毎日の一杯が「未病」を防ぐセルフケアに

小豆煮汁に含まれるカリウム、ポリフェノール、サポニン、ビタミンB群、水溶性食物繊維といった成分は、いずれも次のような現代人の悩みに寄与します。

-

むくみ、疲れ、冷え、便秘、ストレス過多、代謝の低下

-

血糖値や血圧の上昇が気になる中高年世代

-

美容・ダイエット・生活習慣病予防を目的とする人

これらは医療介入を必要とする“病気”の手前にある、いわゆる「未病状態」。

小豆煮汁は、その未病を**日常の飲用習慣で整える“食事療法的ドリンク”**として、確かな価値を発揮します。

✅ 日本の食文化に根ざした「飲む養生」

欧米のプロテインやエナジードリンクでは補えない、和の体質・腸内フローラ・微細な冷えやむくみへの感受性に応じた「飲む養生」が、今の時代に求められています。

小豆煮汁は、季節の変化や身体の揺らぎにやさしく寄り添う、日本人の食の知恵が詰まった自然派飲料です。

その手軽さと多機能性は、スーパーフード以上の可能性を秘めていると言えるでしょう。

◆ 結論:小豆煮汁は“日常の中で整える”次世代の和製セルフメディケーション

単なる伝統食材としてではなく、機能性と文化性を併せ持つ生活医療的存在としての小豆煮汁。

これを“飲む健康習慣”として日常に取り入れることで、体の奥から静かに整えていく、持続可能で安全な腎活・腸活・代謝ケアが実現します。

食品が薬にもなる──その言葉を、日々の食卓で体感できる飲み物こそが、小豆煮汁なのです。

◆ ライフスタイルに活かすために:今日から始める一杯の腎活

“飲むだけ”で始められる腎養生。小豆煮汁は、朝・昼・晩の1日3回、無理なく健康習慣に組み込むことができます。

むくみが気になる方、代謝が落ちてきたと感じる方、血圧や血糖値が気になる方、薬に頼る前に自然な選択肢を求めている方――

そうしたすべての方にとって、小豆煮汁は「自然な形で身体を整える最初の一歩」となり得るでしょう。

忙しい日常の中でこそ、一杯の煮汁が心と体の“静かな再起動”となる。

今こそ、古くて新しい健康の知恵をあなたの暮らしに。

ChatGPT:

記事のポイント(まとめ)

-

小豆煮汁にはポリフェノールが豊富で、抗酸化作用が期待できる

-

血糖値の上昇を抑え、糖尿病予防に役立つ可能性がある

-

サポニンが血流を改善し、動脈硬化予防に効果がある

-

利尿作用があり、むくみ解消やダイエットに役立つ

-

ビタミンB1が皮下脂肪の沈着を防ぎ、代謝を促進する

-

小豆の煮汁を日常的に飲むことで高血圧予防にも効果的

-

美肌効果が期待でき、肌の老化防止に役立つ

-

アンチエイジングに効果的なポリフェノールが含まれている

-

便秘改善や腸内環境の整えにも効果が期待される

-

煮汁をスープや炊飯に活用することで、料理にも取り入れやすい

-

小豆煮汁を活用したダイエット法がSNSでも話題になっている

-

毎日飲み続けることで、血糖コントロールのサポートになる

-

食後の血糖値スパイクを抑える効果が期待される

-

小豆の煮汁を飲むことで、エネルギー代謝が向上する可能性がある

-

自宅で簡単に作れるため、コストパフォーマンスも良い

SNSでの口コミ・体験談

SNSでは、小豆煮汁を取り入れた健康法に関する多くの投稿が見られます。例えば、以下のような口コミが寄せられています。

-

「毎朝小豆煮汁を飲むようになってから、むくみが減ってスッキリ!」

-

「ダイエット目的で飲んでいますが、肌の調子も良くなりました!」

-

「糖尿病の予防に良いと聞いて試していますが、体が軽く感じます。」

以上、小豆煮汁の健康法について詳しく解説しました。日々の食生活に取り入れて、健康維持や美容に活かしてみてください!