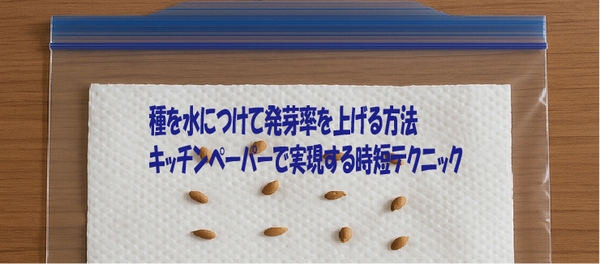

家庭菜園やプランター栽培を始めるとき、最初に直面するのが「種がなかなか発芽しない」という悩みです。特に、ミニトマトやスイカなどの果菜類は発芽温度や湿度の条件がシビアで、失敗することもしばしば。そこで注目されているのがキッチンペーパーを使った発芽促進法です。

この方法は、種を直接土にまくよりも発芽率を高め、時間を短縮できるうえ、カビや徒長のリスクも抑えられる優れたテクニックです。今回は、その基本原理から具体的な手順、管理のコツ、成功事例まで、12000文字の徹底ガイドとしてご紹介します。

キッチンペーパーで発芽促進!時短テクニックの魅力と基本

なぜ種の発芽にキッチンペーパーが効果的なのか?

発芽の三大条件は「水・温度・酸素」です。キッチンペーパーは以下の点で有利です。

- 適度な保水性で種に安定的に水分を供給

- 通気性があり酸素の供給を妨げない

- 土中の雑菌や害虫の影響を受けにくい

また、透明なジップロックやタッパーと組み合わせることで、温度や湿度の管理が容易になります。

種の発芽で困る“時間がかかる問題”を解決

土にまいた場合、発芽までに7〜10日かかることもありますが、キッチンペーパー法では条件がそろえば2〜5日で発芽することも可能です。

水につける・まく方法との違いとキッチンペーパー法のメリット

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 水浸け法 | 発芽スピードが早い | 酸素不足・腐敗リスク |

| 直接播種 | 移植不要 | 発芽率が低い、発芽日数が長い |

| キッチンペーパー法 | 発芽率が高い、管理が容易 | 移植作業が必要 |

準備編:キッチンペーパー発芽に必要な道具と手順

用意するもの一覧|ジップロックやタッパーの活用

- キッチンペーパー(無漂白が望ましい)

- ジップロック袋 または 密閉タッパー

- 霧吹き

- 温度計(理想は20〜28℃)

- ラベル・マジックペン(品種と日付管理用)

種選びのポイントと下準備|ミニトマト・スイカなどおすすめ品種

発芽率の高い新しい種を使用しましょう。古い種は発芽率が下がるため、必要に応じて温湯処理(48℃で20分)や浸水処理(6〜12時間)を行うと効果的です。

キッチンペーパー発芽の具体的な方法とコツ

- キッチンペーパーを湿らせて平らに広げる

- 種を間隔をあけて並べる

- 上からさらに湿らせたペーパーで軽く覆う

- ジップロックやタッパーに入れ、20〜28℃の暗所へ置く

- 1日1回、湿り具合とカビの有無をチェック

より早く、失敗しないための管理・観察のポイント

キッチンペーパーを使った発芽法はシンプルですが、環境管理や観察の質によって発芽スピードや成功率が大きく変わります。ここでは、プロの園芸家も実践する管理術をわかりやすく解説します。

1. 発芽適温と日数の目安を理解する

種の種類ごとに最適な発芽温度が異なります。例えばミニトマトは20〜28℃、スイカは25〜30℃が理想です。温度が低すぎると発芽が遅れ、高すぎるとカビ発生の原因になります。発芽日数の目安は以下の通りです。

| 作物 | 適温 | 発芽までの日数 |

|---|---|---|

| ミニトマト | 20〜28℃ | 3〜5日 |

| スイカ | 25〜30℃ | 4〜6日 |

| レタス | 15〜20℃ | 2〜4日 |

2. 湿度管理は「過湿」より「適湿」を意識

キッチンペーパーは常に湿っている状態を保ちますが、水分が多すぎると酸素不足で種が窒息し、カビも発生しやすくなります。目安として、ペーパーを指で押したときに軽く水がにじむ程度が最適です。乾燥が心配な場合は、1日1回霧吹きで加湿します。

3. カビ防止のための換気と殺菌対策

完全密閉状態は湿度維持には有利ですが、酸素不足やカビの温床になります。発芽が始まったらジップロックの口を少し開ける、またはタッパーの蓋をずらすなどして換気します。予防策として、無漂白ペーパーを使用し、必要に応じてシナモンパウダーや木酢液を少量振りかけると効果的です。

4. 毎日の観察で異常を早期発見

発芽管理の最大のコツは

2. 水につけるべき夏野菜の種

すべての野菜の種が水につけることで発芽しやすくなるわけではありません。以下の野菜は、水につけることで発芽率が向上する代表的なものです。

| 野菜の種類 | 浸水時間(目安) |

|---|---|

| トマト | 6〜12時間 |

| ナス | 6〜12時間 |

| ピーマン | 6〜12時間 |

| キュウリ | 3〜6時間 |

| カボチャ | 3〜6時間 |

| スイカ | 3〜6時間 |

| トウモロコシ | 6時間 |

発芽後のケアと植え替え・定植までの流れ

発芽直後の苗は非常にデリケートで、環境管理や作業のタイミング次第で、その後の生育が大きく変わります。ここでは、発芽から本葉期、移植、定植までの流れを段階ごとに詳しく解説し、健康で強い苗を育てるためのポイントを紹介します。

1. 双葉(子葉)期の管理

発芽直後に展開する双葉は、苗の初期成長を支える大切な器官です。双葉がしっかり広がり、黄化していないかを毎日確認します。徒長防止のため、十分な光量を確保しましょう。理想は日照時間12〜14時間で、窓際の明るい場所やLED育苗ライトを使用します。温度は昼間20〜25℃、夜間15〜20℃が安定します。

2. 本葉の出現と初期施肥

本葉が1〜2枚出てきたら、光合成量が増え根の吸収力も高まるため、薄めの液体肥料を与え始めます。1000〜2000倍に薄めた液肥を週1回程度与えるのが目安です。窒素分を与えすぎると徒長するため、リン酸やカリウムを多めに含む肥料を選びます。

3. 移植のタイミングと方法

根が1〜2cm程度に伸び、ペーパーの上で成長が止まりかけたら移植の合図です。根がペーパーに絡んでいる場合は、水で湿らせながら優しく剥がします。ポットやセルトレイには事前に培養土を入れ、根を傷めないように浅く植え付けます。移植直後は直射日光を避け、半日陰で2〜3日慣らしましょう。

4. 定植前の「順化」作業

室内や保温環境で育てた苗は、屋外環境への急な変化でストレスを受けやすくなります。順化(ハードニング)期間を5〜7日取り、日陰で数時間→日向で終日と徐々に外気・日光・風に慣らします。この過程で茎が締まり、病害虫や環境変化への耐性が高まります。

5. 定植のコツと植え付け条件

- 曇りの日や夕方の涼しい時間帯に定植すると根の活着が良くなる

- 苗の根鉢は崩さずに植え付け、根元は土面とほぼ同じ高さに

- 植え付け後はたっぷりと水やりをし、1〜2日は強い日差しを避ける

6. 定植後1週間の管理

この期間は根の活着が進む大事な時期です。土の表面が乾き始めたら朝に水やりを行い、乾燥や過湿を防ぎます。風の影響で苗が揺れると根の定着が遅れるため、支柱や仮止めで安定させると安心です。

Q&A|よくある疑問とトラブル対策

キッチンペーパー発芽法は手軽で高発芽率が魅力ですが、環境や管理のちょっとした違いで失敗することもあります。ここでは、実際によくある質問をもとに原因と対策を詳しく解説します。

Q1. 種が全く発芽しません。原因は?

主な原因:

- 種が古く発芽力が低下している

- 温度が発芽適温に達していない(低すぎ・高すぎ)

- 水分過多または不足で種が呼吸できない

対策:

発芽試験を兼ねて少量の種を使い、温度計で20〜28℃(作物に応じて調整)をキープ。古い種は48℃温湯処理や12時間の浸水で発芽促進。キッチンペーパーは常に湿っている状態を保ちつつ、水が滴るほど過湿にしないのがポイントです。

Q2. カビが生えてしまいました。どう防ぐ?

主な原因:

過湿・高温・通気不足が重なると、キッチンペーパーや種表面にカビが発生します。

対策:

- 発芽が確認できたらジップロックやタッパーの蓋を少し開けて換気

- 無漂白のキッチンペーパーを使用

- 発芽直後にシナモンパウダーや木酢液を軽く振りかけてカビ予防

Q3. 根や茎がひょろ長くなります(徒長)。なぜ?

主な原因:

光量不足や高温・過湿が続くと徒長が起こります。

対策:

発芽直後から十分な光(窓際・LED育苗ライト12〜14時間)を確保。温度は昼間20〜25℃、夜間は少し下げることで締まった苗に育ちます。水やりも控えめにし、ペーパー表面が少し乾く程度で加湿します。

Q4. 家が狭く、発芽スペースが取れません

対策:

- 冷蔵庫の野菜室の上段を利用して温度・湿度を安定させる

- 発芽マットや保温ボックスを活用し、縦型に置ける容器で省スペース化

- 透明ケースやペットボトル温室を使って管理

Q5. 発芽後に根がペーパーに絡んでしまう

対策:

発根が1〜2cmに達した時点で速やかに移植。根が絡んでしまった場合は、ペーパーごと土に植えるか、水で湿らせて優しくはがすと根へのダメージを最小限にできます。

Q6. 何度も失敗してしまいます。どう改善すれば?

対策:

- 毎回作業手順と環境条件を記録し、成功パターンをデータ化

- 同時に複数条件(温度・水分量・光量)を変えず、1つずつ改善

- 発芽試験を先に行い、種の状態を確認してから本番に移行

まとめ|キッチンペーパー発芽で園芸がもっと身近に!

キッチンペーパーを使った発芽法は、家庭菜園初心者から経験豊富な園芸家まで幅広く活用できる、シンプルかつ効果的な技術です。発芽率の向上、発芽スピードの短縮、そして管理のしやすさという3つのメリットが揃い、少ない資材で確実な成果を得られます。

この方法の最大の魅力は、発芽の全過程を「目で見て管理できる」点にあります。土中での発芽では見えにくい根や芽の状態を日々観察できるため、発芽の遅れやカビの発生など、トラブルを早期に発見して対策できます。さらに、気温や湿度の微調整も容易で、特定の条件を再現しやすいのも大きな利点です。

成功の鍵は以下の3つに集約されます。

- 適温・適湿の維持:作物ごとの最適温度を把握し、過湿を避ける

- 日々の観察:発芽や根の伸びを毎日確認し、異常があれば即対応

- 適切なタイミングでの移植:根が長くなりすぎる前にポットや培養土へ移す

また、この発芽法はミニトマトやスイカだけでなく、ハーブ、葉物野菜、花の種子にも応用可能です。季節や栽培環境に応じて条件をアレンジすれば、一年を通して安定した発芽が可能になります。

園芸は「種まき」から始まり、その第一歩の成功が後の収穫や花の開花に直結します。キッチンペーパー発芽法は、その第一歩を確実かつ効率的に踏み出すための頼れるパートナーです。ぜひ、次の種まきでこの方法を取り入れ、発芽の感動と育つ喜びを存分に味わってください。

記事のポイント(15項目)

- 発芽の三大条件は水・温度・酸素

- キッチンペーパーは保水性・通気性に優れる

- 発芽日数を短縮できる

- ジップロックやタッパーで温湿度管理が容易

- 無漂白のキッチンペーパー推奨

- 種は新しいものを選ぶ

- 温湯処理や浸水処理で発芽促進

- 湿度80〜90%を維持

- 発根後は早めに移植

- 徒長防止には通気確保

- 写真記録で管理精度アップ

- 双葉・本葉で成長チェック

- 順化してから定植

- カビ対策にシナモンパウダー有効

- 失敗原因を記録し改善

関連記事「真似したい!家庭菜園で成功するニンニク栽培の秘訣【植え付けから追肥、病害虫対策まで】」はこちら

関連記事「玉ねぎの種まき時期で成功率UP!初心者必見の実践マニュアル」はこちら