「天然成分で髪に優しい」と人気のヘナ染め。しかし、美容師の立場からすると、ヘナは時に「美容師泣かせ」と言われるほど、扱いが難しい一面を持っています。なぜなら、ヘナ染めには独特の使い方や放置時間、そして失敗しやすいポイントがあるからです。この記事では、ヘナ染めで起こりがちなきしみや色ムラ、そして知っておくべきデメリットを、プロの視点から徹底解説します。これからヘナ染めを試したいと考えている方、既にヘナ染めをしていて悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。

美容師が語るヘナ染めの基礎知識|ヘナとは

ヘナは、ミソハギ科の低木であるヘンナ(Lawsonia inermis)の葉を乾燥させて粉末にした天然の染料です。この植物は主にインドや中東、アフリカといった乾燥した地域に自生しています。古くから、髪や肌を染めるために世界中で使われてきました。日本では、白髪染めやトリートメントとして利用されることが多いです。

成分と染色のメカニズム

ヘナの主成分は、赤色色素であるローソン(lawsone、C10H6O3)です。

この分子は、タンパク質と結合する性質があります。ヘナを水に溶いてペースト状にし、髪に塗ると、ローソン分子が髪の主成分であるケラチンタンパク質と結合します。この化学反応によって、髪の毛の表面がコーティングされ、オレンジから赤褐色に発色します。

ヘナは、髪の内部に浸透して化学的に色素を定着させる一般的なヘアカラーとは異なり、髪の表面に付着することで色をつけます。そのため、髪へのダメージが少なく、トリートメント効果も期待できます。

特徴

メリット 👍

- 天然由来: 化学染料を含まないため、肌が弱い人やアレルギーが心配な人でも比較的安心して使えます。

- 髪へのダメージが少ない: 髪の表面をコーティングするため、髪のキューティクルを傷つけず、ハリやコシ、ツヤを与えます。

- トリートメント効果: 髪の内部の水分や油分を保ち、髪を健やかに保つ効果があります。

デメリット 👎

- 色味の制限: ヘナ単体では、オレンジ〜赤褐色にしか染まりません。黒やアッシュ系にしたい場合は、インディゴなどの他の植物染料と混ぜる必要があります。

- 染毛時間の長さ: 染めるのに数時間かかることが多く、一般的なヘアカラーよりも時間がかかります。

- 仕上がりのばらつき: 髪質や元の髪色によって、色の出方に差が出やすいです。また、黒い髪を明るくすることはできません。

ユーザーの声

白髪をしっかり染めつつ、髪にツヤとサラサラ感を与える商品です。髪へのダメージも一般に毛染めに比べ

軽減されて満足しています。 (出典先:Line)

白髪染めにおけるヘナの役割

1. 自然な着色とトリートメント効果

ヘナが白髪染めに使われる主な理由は、その染色の特性と髪へのやさしさです。一般的な化学染料とは異なる仕組みで色をつけ、トリートメント効果も同時に得られるのが大きな特徴です。

化学染料は、髪のキューティクルを開いて色素を内部に浸透させ、化学反応で発色させます。この過程で髪のタンパク質を破壊し、ダメージを与えることがあります。一方、ヘナの主成分であるローソン(lawsone)は、髪の主成分であるケラチンタンパク質に吸着・結合することで色をつけます。この作用により、髪の内部を傷つけることなく、表面をローソンの色素でコーティングします。

このコーティング作用は、髪にハリやコシ、ツヤを与え、ダメージを補修するトリートメント効果ももたらします。繰り返し使用することで、髪質そのものが改善されるとされています。

2. 白髪への発色の特性

ヘナは、もともと色素がない白髪に特に強く発色します。黒髪に塗っても、ローソンの色素が黒色に混ざり、光の加減でわずかに赤みが出る程度です。しかし、白髪の部分にはローソンの色素がそのまま定着するため、鮮やかなオレンジ〜赤褐色に染まります。

この特性を活かし、白髪の多い部分をハイライトのように見せたり、メッシュのような自然なグラデーションに仕上げることができます。

ヘナと他の植物染料の組み合わせ

ヘナ単体ではオレンジ〜赤褐色にしか染まらないため、より暗い色にしたい場合は、インディゴなどの他の植物染料と混ぜて使います。

- ヘナとインディゴのブレンド: ヘナの赤みとインディゴの青みを混ぜることで、茶色〜黒色に近い色合いを作ることができます。

- 二度染め: まずヘナで白髪をオレンジに染めた後、インディゴを重ねて塗る方法です。この方法だと、より濃く、色持ちが良いとされています。

ヘナは、化学的な負担を避けたい人や、自然な色合いとトリートメント効果を求める人に適した白髪染めの選択肢です。

美容師の視点で考えるヘナの魅力

美容師がヘナに魅力を感じる最大の理由は、その髪と頭皮へのやさしさです。従来のヘアカラーは、アルカリ剤や過酸化水素を使って髪のキューティクルを開き、内部で化学反応を起こします。このプロセスは、髪の主成分であるケラチンタンパク質を損傷させ、髪のハリやツヤを失わせることがあります。

一方、ヘナは植物由来の染料であり、髪の表面にあるケラチンに吸着・結合することで色をつけます。この働きにより、髪の内部を傷つけることなく、コーティングするような形で染めることができます。結果として、髪にダメージを与えることなく、自然な美しさを引き出せるのです。

トリートメントとしての側面

ヘナは単なる白髪染めではなく、トリートメントとしての役割も果たします。ヘナの成分が髪のタンパク質に吸着することで、髪の内部の水分や油分が逃げるのを防ぎ、髪を健やかに保ちます。

このため、パーマやカラーリングで傷んだ髪、ハリやコシが失われた髪に対して、ヘナはダメージケアとカラーリングを同時に提供できる画期的なメニューとなります。美容室では、髪の悩みを抱えるお客様が多いため、ヘナはリピートにつながる重要なサービスとなりえます。

お客様の多様なニーズへの対応

ヘナをメニューに加えることで、美容師はお客様の様々なニーズに応えることができます。化学染料にアレルギーがある方や、妊娠中・授乳中の方など、安全性を重視するお客様に安心して勧めることができます。また、白髪をぼかすように染めたい方、髪に自然なツヤとハリを与えたい方にも最適な選択肢となります。

ただし、ヘナは色のバリエーションが限られるため、お客様の理想の色を正確に把握し、ヘナの特性や仕上がりのイメージを丁寧に説明することが重要です。これにより、美容師は単なる施術者ではなく、お客様一人ひとりに合わせた最適なヘアケアを提案するプロフェッショナルとして、より高い信頼を築くことができるでしょう。

オレンジ色の仕上がりとその原因

ヘナで白髪を染めた際、仕上がりがオレンジ色になるのは、ヘナの主成分である**ローソン(lawsone)**という色素に由来します。これは化学的な特性に基づくものであり、ヘナの作用を理解する上で非常に重要です。

1. ヘナの主成分「ローソン」

ヘナの葉に含まれる天然色素であるローソン(2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン)は、水に溶かすと赤色に発色する性質を持っています。この分子は、髪の主成分であるケラチンタンパク質と強く結合する特徴があります。この結合によって、色素が髪の表面にしっかりと定着し、オレンジから赤褐色の色を生み出します。

2. 白髪への発色の仕組み

髪には、もともとメラニンという天然色素が含まれています。このメラニンが多いほど髪は黒く見えます。

- 黒髪: ローソンの色素が黒いメラニンと混ざり合うため、オレンジ色は目立ちにくく、光の加減でわずかに赤みが出る程度です。

- 白髪: メラニン色素がないため、ローソンの色がそのまま発色します。そのため、オレンジ色がはっきりと現れます。

白髪の量が多いほど、仕上がりの全体的な色が明るく、オレンジ寄りに見えます。この特性を活かし、白髪をハイライトのように見せる自然な仕上がりにすることも可能です。

3. 色味をコントロールする方法

ヘナ単体では、このオレンジ色を避けることはできません。より暗い色や自然な茶色にしたい場合は、ヘナと他の植物染料を組み合わせるのが一般的です。

- インディゴ(ナンバンアイ): 藍色の色素を持つ植物染料です。ヘナと混ぜて使うことで、ヘナのオレンジ色を打ち消し、茶色から黒っぽい色合いを作ることができます。

- 二度染め: まずヘナで白髪をオレンジに染め、その上からインディゴで染め重ねる方法です。この方法だと、より深く、色持ちの良い仕上がりが期待できます。

ヘナによるオレンジ色の仕上がりは、その成分と作用による自然な結果です。これを理解した上で、お客様の髪質や希望の色に合わせて最適な施術を提案することが、美容師にとって重要となります。

ヘナ染めのデメリットとリスク

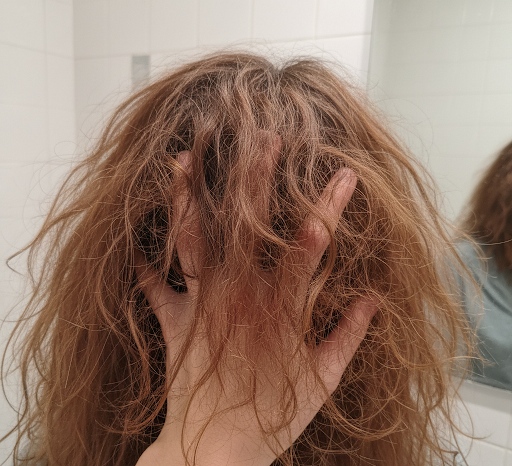

使い続けるとどうなる?髪への影響

ヘナを継続的に使用することは、髪にさまざまな良い影響をもたらします。一時的な白髪染めとしてではなく、長期的なヘアケアの一環として捉えることができます。

1. 髪のハリ・コシ・ツヤの向上

ヘナの主成分であるローソンは、髪の主成分であるケラチンタンパク質に吸着してコーティングする性質があります。この作用が、髪のキューティクルを保護し、髪の内部から水分や油分が失われるのを防ぎます。使い続けることで、髪の表面が滑らかになり、ハリやコシが生まれます。

また、髪一本一本が太くなったように感じられることがあり、全体的なボリュームアップにもつながります。これは、ヘナが髪の表面に層を作るためです。

2. ダメージヘアの補修効果

ブリーチやパーマなどで傷んだ髪は、タンパク質や脂質が失われ、スカスカの状態になりがちです。ヘナは、このダメージ部分に吸着し、髪を補強する役割を果たします。

ヘナを継続して使うことで、髪の空洞が埋められ、指通りが良くなり、枝毛や切れ毛ができにくい健康な髪に近づきます。

3. 頭皮環境の改善

ヘナには、頭皮の余分な皮脂を吸着する作用があります。この効果により、頭皮を清潔に保ち、健康な状態に導きます。フケやかゆみといった頭皮トラブルの予防にも効果的とされています。

また、ヘナは植物由来の成分であるため、化学染料による頭皮への刺激が気になる方でも安心して使うことができます。

4. 色持ちの良さ

ヘナは、使い続けるほどに髪に色素が定着しやすくなります。初回は色がすぐに抜けてしまうように感じても、回数を重ねるごとに色素が層になり、より深く発色し、色持ちが良くなります。

ただし、化学染料で染めた髪にヘナを重ねると、色が入りにくかったり、予想外の色味になることがあるため注意が必要です。専門家である美容師に相談しながら進めるのが安全です。

ヘナカラーをやめた人の実体験

ヘナカラーを長年続けていた方が、何らかの理由でやめることを決断するケースがあります。その背景には、ヘナ特有のメリットと同時に、使い続けることで生じるデメリットや、ライフスタイルの変化が関係しています。

1. ヘナをやめた理由

ヘナをやめる理由として、以下のような実体験が挙げられます。

・色味のマンネリ化 ヘナはオレンジ〜赤褐色の色しか出せないため、長年続けていると色味に飽きてしまうことがあります。「もっと明るい色にしたい」「アッシュ系や寒色系の色に挑戦したい」といった、カラーのバリエーションを求める気持ちが、ヘナ離れのきっかけになることがあります。

・美容室での施術の難しさ ヘナは一度髪に定着すると、その上に別のカラー剤が入りにくくなることがあります。ヘナをやめて普通のカラーに戻そうとした際、色ムラができたり、きれいに発色しなかったりする経験談が多く聞かれます。

・時間と手間の負担 ヘナは自宅でセルフカラーをする場合、塗布から放置まで数時間かかることが一般的です。忙しい日々の中で、その時間を確保するのが難しくなり、より手軽な市販のカラー剤や美容室での施術を選ぶ人もいます。

2. ヘナをやめた後の髪の変化

ヘナをやめて化学染料に戻す場合、以下のような髪の変化が起こり得ます。

・髪質の変化 ヘナでコーティングされていた髪が、化学染料によってキューティクルが開かれることで、パサつきやゴワつきを感じることがあります。これは、髪本来の状態に戻ろうとする過程で起こる現象です。

・色ムラの発生 ヘナで染まった部分と、新しく生えてきた部分に化学染料で色を入れる際、色の入り方に差が出てムラになることがあります。ヘナの色が強く残っている部分は色が入りにくいため、均一な色にするにはプロの技術が必要となります。

3. 美容師の視点からのアドバイス

ヘナから他のカラーに移行したい場合は、まず担当の美容師に相談することが最も重要です。美容師は、お客様の髪の状態を正確に診断し、色ムラを最小限に抑えるための適切な施術方法を提案できます。

例えば、全体をブリーチするのではなく、根元から徐々に色を明るくしていく方法や、ムラを活かしたハイライトを入れるなど、ダメージを抑えつつ理想のカラーに近づけるための選択肢があります。

ヘナをやめる決断も、より理想の自分に近づくための前向きな選択肢です。専門家と相談しながら、髪の健康を守りつつ、新しいカラーを楽しんでください。

薄毛やダメージの原因

薄毛や髪のダメージは、遺伝や生活習慣、外部からの刺激など、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。専門的な視点から、その主な原因を解説します。

1. 遺伝的要因

薄毛の最も一般的な原因は、遺伝です。特に男性型脱毛症(AGA)は、遺伝によって引き起こされることが多く、男性ホルモンの影響を受けて進行します。このホルモンが、毛母細胞の働きを抑制することで、髪が十分に成長しきれずに抜け落ちてしまいます。

女性の薄毛(FAGA)も、遺伝的要因やホルモンバランスの変化が関係していることが知られています。

2. 生活習慣と栄養不足

健康な髪を育てるためには、バランスの取れた食事が不可欠です。髪の主成分はケラチンというタンパク質で、これはアミノ酸から作られます。タンパク質やビタミン、ミネラルが不足すると、髪の成長が阻害され、細く弱々しい髪になり、抜け毛の原因となります。

また、不規則な生活、睡眠不足、過度なストレスも血行不良を招き、頭皮に十分な栄養が行き渡らなくなり、薄毛やダメージを進行させます。

3. 外部からの刺激とダメージ

日常生活で髪はさまざまな外部刺激にさらされています。

- 物理的ダメージ: ドライヤーの熱、紫外線、摩擦(枕やタオルの擦れ)などは、髪のキューティクルを傷つけ、内部のタンパク質を流出させてしまいます。

- 化学的ダメージ: パーマやヘアカラー剤に含まれるアルカリ剤、過酸化水素、染料は、髪の内部構造を破壊し、ダメージを引き起こします。特に、無理なブリーチや頻繁なカラーチェンジは、髪の繊維をボロボロにしてしまいます。

- 頭皮環境の悪化: 過度なシャンプーや、シャンプー・トリートメントの洗い残しは、毛穴を詰まらせ、頭皮の炎症を引き起こします。これにより、健康な髪が生えにくくなり、薄毛につながることがあります。

これらの原因を理解し、適切な対策を講じることが、健康な髪を保つための第一歩となります。

アレルギー反応と頭皮の悩み

ヘアカラーやパーマの施術を受ける際、アレルギー反応や頭皮のトラブルは多くの人が抱える悩みです。これらの問題は、使用される薬剤の成分が原因で起こることが多く、専門的な知識をもって理解し、対処することが重要です。

1. アレルギー反応のメカニズム

ヘアカラー剤によるアレルギー反応の主な原因は、**ジアミン系染料(パラフェニレンジアミンなど)**です。これらの成分は、髪をしっかりと染めるために広く使用されていますが、人によってはアレルゲンとなることがあります。

アレルギー反応は、遅延型アレルギーと呼ばれるタイプが一般的です。これは、薬剤に触れてから数時間~数日後に症状が現れるため、原因を特定するのが難しい場合があります。症状としては、頭皮のかゆみ、赤み、かぶれ、ひどい場合は顔や首にまで腫れや発疹が広がることもあります。

このようなアレルギー反応を防ぐため、美容室ではパッチテストを推奨しています。施術の48時間前に腕の内側などに薬剤を少量塗布し、反応がないかを確認することで、アレルギーのリスクを事前に回避できます。

2. 頭皮の悩み

アレルギー反応以外にも、頭皮には様々な悩みがあります。

- 乾燥とフケ: 頭皮の皮脂が不足したり、シャンプーの洗浄力が強すぎたりすると、頭皮が乾燥し、フケやかゆみを引き起こします。

- 炎症と赤み: カラー剤やパーマ液が頭皮に付着し、刺激を与えることで、ヒリヒリとした痛みや炎症、赤みを引き起こすことがあります。

- 皮脂の過剰分泌: ストレスやホルモンバランスの乱れ、誤った頭皮ケアによって皮脂が過剰に分泌されると、毛穴が詰まり、ニオイやかゆみの原因となります。

3. 専門的なケアの重要性

美容師は、お客様の頭皮の状態をカウンセリングで確認し、適切な施術方法を提案する役割を担っています。

- 保護剤の使用: 施術前に頭皮用の保護オイルやクリームを塗ることで、薬剤が直接頭皮に触れるのを防ぎ、刺激を和らげることができます。

- 低刺激な薬剤の選択: 敏感肌のお客様には、ヘナのような植物性染料や、低ジアミン・ノンジアミンのカラー剤を提案することで、アレルギーリスクを軽減します。

- 適切なシャンプーとトリートメント: 施術後の頭皮を健やかに保つために、お客様の頭皮タイプに合ったシャンプーやトリートメントをアドバイスします。

アレルギーや頭皮の悩みに向き合うことは、お客様に安心して施術を受けていただくために不可欠なことです。これらの問題に専門的な知識をもって対応することで、美容師としての信頼も高まります。

ヘナ染めとカラートリートメントの比較

カラートリートメントのメリット

カラートリートメントは、髪を染めながらケアができる、手軽な染毛料として広く利用されています。特に、ダメージを気にされる方や、頻繁に白髪をカバーしたい方にとって、多くのメリットがあります。

1. 髪と頭皮へのダメージが少ない

カラートリートメントの最大のメリットは、髪や頭皮への負担が少ないことです。一般的なヘアカラー剤は、髪のキューティクルを開くためにアルカリ剤や過酸化水素を使用しますが、カラートリートメントはこれらの成分を含んでいません。

カラートリートメントの染料は、髪の表面にイオン結合や吸着することで色をつけます。この作用は、髪の内部構造を壊すことがないため、枝毛やパサつきといったダメージを抑えながら染めることができます。敏感肌の方でも安心して使いやすいのが特徴です。

2. トリートメント効果でツヤと潤いをプラス

多くのカラートリートメントには、髪を補修する成分が配合されています。例えば、ヒアルロン酸やコラーゲン、植物由来のオイルなどが含まれており、カラーリングと同時にトリートメント効果を発揮します。

使い続けることで、髪の表面が滑らかになり、手触りが良くなります。また、髪に自然なツヤと潤いが生まれ、パサつきがちな髪もしっとりとまとまりやすくなります。

3. 手軽さと継続のしやすさ

カラートリートメントは、シャンプー後のトリートメントとして使うのが一般的で、自宅で手軽に染められるのが大きな魅力です。色持ちは通常1週間程度ですが、毎日のシャンプーと併せて使うことで、少しずつ色を足していくことができ、白髪が目立ちにくくなります。

急な来客や外出前に白髪が気になった時でも、短時間でさっとカバーできるため、忙しい方や、こまめにケアしたい方には最適なアイテムと言えます。

4. 髪色のコントロールがしやすい

カラートリートメントは、数日〜1週間程度で色が落ちるため、もし気に入らない色になったとしても、次のシャンプーで徐々に色が薄くなります。この特性を活かして、様々な色を試したり、季節や気分に合わせて髪色を変えたりすることができます。

また、異なる色を混ぜて使うことで、自分だけのオリジナルカラーを作ることも可能です。髪色を気軽に楽しみたい方にとって、カラートリートメントは非常に便利な選択肢です。

ヘナとカラートリートメントの違い

ヘナとカラートリートメントは、どちらも髪のダメージを抑えながら白髪を染められるという共通点がありますが、その成分や染まる仕組みには大きな違いがあります。それぞれの特性を理解することで、ご自身の髪質や目的に合った最適な選択ができます。

1. 染色の仕組みと成分

- ヘナ(Henna) ヘナは、植物のヘンナ(Lawsonia inermis)の葉を粉末にした天然染料です。主成分はローソンという赤色色素で、これが髪の主成分であるケラチンタンパク質に結合して色をつけます。この結合は非常に強固で、一度染まると簡単には落ちません。化学反応を起こさないため、髪の内部を傷つけず、表面をコーティングするように染まるのが特徴です。

- カラートリートメント(Color Treatment) カラートリートメントは、染料とトリートメント成分を混ぜて作られた製品です。染料は、髪の表面にイオンの力で吸着します。この吸着は一時的なもので、シャンプーするたびに少しずつ色が落ちていきます。髪の内部には浸透しないため、ダメージはほぼありません。

2. 色持ちと仕上がりの違い

- ヘナ ヘナで染めた髪は、色がしっかりと定着するため、色持ちが非常に良いです。しかし、ヘナ単体ではオレンジ〜赤褐色にしか染まらず、色のバリエーションが限られます。黒髪を明るくすることはできません。繰り返し使うことで色が濃くなり、ツヤが増していきます。

- カラートリートメント カラートリートメントは、色持ちが短く、通常は数日から1週間程度で色が薄れていきます。しかし、色の種類が豊富で、ブラウン系からアッシュ系、ピンク系まで様々な色合いが楽しめます。定期的に使用することで、好きな色をキープできます。

美容師がすすめる安全な選択肢

美容師として、お客様の髪や頭皮の健康を第一に考えたとき、安全なヘアカラーの選択肢は非常に重要です。特に、敏感肌の方やアレルギーが心配な方には、従来のカラー剤とは異なる、よりマイルドな製品をおすすめしています。

1. ヘナと植物性染料

髪や頭皮への刺激を最小限に抑えたい場合、まず検討すべきなのがヘナです。ヘナは植物由来の天然染料であり、髪の主成分であるケラチンタンパク質に吸着することで染まります。髪の内部を壊すことがないため、ダメージをほとんど与えません。

ただし、ヘナ単体ではオレンジ〜赤褐色にしか染まらないため、他の植物染料(例:インディゴ)と組み合わせて色味を調整します。この組み合わせによって、お客様の希望に近い自然な色合いを実現できます。

2. カラートリートメント

手軽さと安全性を両立させたい方には、カラートリートメントがおすすめです。これは、染料とトリートメント成分を混ぜた製品で、髪の表面にイオンの力で色を吸着させます。

アルカリ剤や過酸化水素を使わないため、髪への負担が少なく、自宅で手軽に白髪ケアができます。色持ちは短いですが、毎日のシャンプーと合わせて使うことで、白髪が目立つのを防ぎ、髪にツヤと潤いを与えます。

3. 低ジアミン・ノンジアミンカラー

一般的なヘアカラー剤によるアレルギーの主な原因はジアミン系染料です。このジアミンにアレルギー反応が出てしまう方には、ジアミンを少量しか含まない低ジアミンカラーや、全く含まないノンジアミンカラーを提案します。

これらのカラー剤は、従来のカラー剤よりもアレルギーリスクを軽減できます。ただし、ジアミンを含まない分、色のバリエーションや発色の良さが劣る場合があるため、お客様の髪質や希望を詳しくカウンセリングし、最適な選択をすることが大切です。

4. 事前カウンセリングとパッチテストの重要性

お客様に安心して施術を受けていただくために、最も重要なのは事前のカウンセリングです。アレルギーの有無や過去のトラブル、現在の髪や頭皮の状態を丁寧に伺います。

また、アレルギーが心配な方には、必ず施術の48時間前にパッチテストを実施します。これによって、万が一のアレルギー反応を事前に確認し、安全な施術につなげることができます。

美容師として、これらの選択肢を適切に提案し、お客様一人ひとりの髪と頭皮を守ることが、何よりも大切だと考えています。

美容院でのヘナ施術の流れ

施術前のカウンセリングの重要性

美容師としてお客様に最高の仕上がりを提供するためには、施術前のカウンセリングが最も重要なプロセスです。単に希望の色を聞くだけでなく、お客様の髪や頭皮の状態、ライフスタイルを深く理解することで、安全かつ満足度の高いサービスを提供することができます。

1. 髪と頭皮の正確な診断

カウンセリングでは、まずお客様の髪と頭皮の状態を細かくチェックします。

- 髪の履歴: 過去のカラー、パーマ、縮毛矯正の有無と時期を確認します。これにより、髪のダメージレベルや、薬剤の浸透具合を予測できます。例えば、過去にブリーチをしている場合、ヘナの色が想定以上に鮮やかに出る可能性があります。

- 頭皮の状態: 頭皮に炎症や傷がないか、乾燥や脂っぽさはないかなどを確認します。頭皮が敏感な場合は、ヘナのような低刺激の選択肢を提案したり、保護剤を使用したりと、施術方法を調整します。

2. アレルギーリスクの確認

アレルギーの有無を把握することは、お客様の安全を守る上で不可欠です。

- アレルギーの有無: 過去にカラー剤でかぶれた経験がないか、特定の成分(例:ジアミン)にアレルギーがないかを詳しく伺います。

- パッチテストの推奨: アレルギーが心配な方には、必ず施術の48時間前にパッチテストを行うことを推奨します。これは、アレルギー反応を事前に確認するための最も確実な方法です。

3. お客様のライフスタイルと希望のすり合わせ

お客様のライフスタイルを理解することで、施術後のケアや、次の来店タイミングまでを考慮した最適な提案ができます。

- 理想の仕上がり: どのような髪色や質感にしたいのか、具体的なイメージを共有します。ただし、ヘナの特性上、希望の色が難しい場合は、その理由(例:ヘナは黒髪を明るくできない、オレンジ色に発色しやすいなど)を丁寧に説明し、現実的な仕上がりを提案します。

- お手入れ方法: 施術後のホームケアについてアドバイスします。ヘナの色持ちを良くするためのシャンプーやトリートメント、髪質に合わせたスタイリング方法などを伝えることで、お客様自身が美しさを維持できるようサポートします。

カウンセリングは、お客様との信頼関係を築くための大切な時間です。丁寧なヒアリングと専門的な知識に基づいた説明によって、お客様は安心して施術を任せることができ、結果として最高の満足度につながります。

施術中の注意点と時間

ヘナは、一般的なヘアカラーとは異なる特性を持つため、施術中の注意点と放置時間が非常に重要です。このプロセスを正しく理解し、丁寧に行うことで、最高の仕上がりとトリートメント効果を引き出すことができます。

1. 施術中の注意点

ヘナは、ペースト状にして髪に塗布します。この際、以下の点に注意を払うことで、より良い結果が得られます。

- 塗布量と均一性: 髪全体にヘナをムラなくたっぷりと塗布することが重要です。特に、白髪が多い部分や生え際は、しっかりと塗り込む必要があります。ヘナは塗布量が少ないと、色が定着しにくく、ムラになる原因となります。

- 頭皮への配慮: ヘナは天然成分ですが、施術中に頭皮に違和感がないかを確認します。もし、かゆみやヒリヒリ感がある場合は、すぐに洗い流し、お客様の安全を最優先に対応します。

- 温度の管理: ヘナは、人肌程度の温度(約40℃〜50℃)に温めてから塗布することで、髪への浸透が良くなり、発色が促進されます。冷たいまま使用すると、染まりが悪くなることがあります。

2. 放置時間

ヘナの放置時間は、仕上がりの色味と定着に大きく影響します。一般的な目安は1時間から3時間ですが、以下の要因で調整が必要です。

- 白髪の量: 白髪が多いほど、しっかりと色を入れるために放置時間を長めに取ることが推奨されます。

- 希望の色味:

- 明るめのオレンジ: 1時間程度の放置でも発色します。

- しっかりした赤褐色: 2時間以上の放置で、より深く色が入ります。

- 髪質: 硬い髪や太い髪は、色が入りにくい傾向があるため、長めに放置することで色を定着させます。軟らかい髪や細い髪は、比較的短時間でも染まりやすいです。

- トリートメント効果: 放置時間を長くすることで、ヘナのトリートメント成分がより深く髪に浸透し、ツヤやハリ、コシが向上します。

放置中は、乾燥を防ぐためにラップやシャワーキャップで髪を覆い、保温することで、ヘナの効果を最大限に引き出します。

これらのポイントを丁寧に押さえることで、ヘナ本来の魅力を引き出し、お客様に満足いただける施術を提供することができます。

アフターケアの重要性

ヘナの美しい仕上がりとトリートメント効果を長持ちさせるためには、施術後のアフターケアが非常に重要です。ヘナは一般的なカラー剤とは異なる特性を持つため、適切なケアを行うことで、色落ちを防ぎ、髪の健康を維持することができます。

1. 施術後のシャンプーに注意

ヘナの成分が髪に完全に定着するには、時間がかかります。施術後すぐにシャンプーをすると、ヘナの粒子が流れ出し、色が薄くなってしまう可能性があります。

- 24〜48時間待つ: 施術後、少なくとも24時間はシャンプーを控えることをおすすめします。できれば48時間待つことで、ヘナの色素が髪にしっかりと定着し、より良い色持ちが期待できます。

- お湯で流す: 最初のうちは、シャンプーを使わずに、ぬるま湯で優しく洗い流すだけでも十分です。

2. 適切なシャンプーとコンディショナーの使用

ヘナで染めた髪には、ヘナ専用またはノンシリコン、アミノ酸系のシャンプーがおすすめです。

- 硫酸系界面活性剤を避ける: 市販のシャンプーの多くに含まれる硫酸系界面活性剤(例:ラウリル硫酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム)は、洗浄力が強すぎるため、ヘナの色素を早く流出させてしまいます。

- 保湿成分配合のものを選ぶ: 髪の潤いを保ち、キューティクルを整える働きのあるシャンプーやコンディショナーを選ぶことで、ヘナのトリートメント効果を維持できます。

3. 紫外線や熱からの保護

紫外線やドライヤーの熱も、ヘナの色あせや髪のダメージの原因となります。

- 紫外線対策: 外出時は帽子をかぶったり、UVカット効果のあるヘアスプレーを使用したりして、髪を紫外線から守りましょう。

- ドライヤーの正しい使い方: ドライヤーを長時間同じ場所に当てたり、熱風を近づけすぎたりしないように注意します。低温設定のドライヤーや、熱から髪を守るヒートプロテクト効果のある洗い流さないトリートメントを使うのも効果的です。

4. 定期的なヘナケア

ヘナは使い続けるほどに色が深く定着し、髪のハリやコシが増していきます。白髪が気になる部分にリタッチとして定期的にヘナを行うことで、美しい状態をキープできます。

美容師から、お客様の髪質や色味に合わせたアフターケアの方法を具体的にアドバイスすることで、お客様は自宅でもサロン帰りの美しい髪を維持できます。アフターケアは、単に色を長持ちさせるだけでなく、髪の健康を守るための重要なプロセスなのです。

白髪染めにおけるヘナの未来

天然成分の強みと可能性

近年、天然成分への関心が高まる中、美容業界でもその強みと可能性が注目されています。特に、ヘナに代表される植物由来の成分は、化学合成された成分にはないユニークな利点を持ち、お客様の美しさと健康を両立させる新たな選択肢となっています。

1. 髪と頭皮へのやさしさ

天然成分の最大の強みは、その低刺激性です。一般的なヘアカラー剤に含まれるパラフェニレンジアミンなどの化学物質は、髪や頭皮に負担をかけ、アレルギー反応を引き起こすリスクがあります。一方、ヘナのような天然成分は、アレルゲンとなりうる化学物質を含まず、髪の内部構造を壊すことなく、穏やかに作用します。

このやさしさは、敏感肌の方や、化学物質を避けたい方にとって、安心して美しさを追求できる大きなメリットとなります。

2. 環境への配慮

天然成分は、製造から使用、そして廃棄に至るまで、環境への負荷が少ないという可能性を秘めています。植物から抽出される成分は、生分解性が高く、水質汚染のリスクを低減します。

また、持続可能な方法で栽培された植物を使用することで、自然資源を守りながら美容サービスを提供することが可能になります。これは、環境意識の高いお客様にとって、大きな付加価値となります。

3. 髪質の根本改善

ヘナの成分であるローソンは、髪の主成分であるケラチンタンパク質に吸着することで、髪のキューティクルを保護し、ハリやコシ、ツヤを与えます。これは、単に色を付けるだけでなく、髪そのものを健康にするトリートメント効果に他なりません。

この「髪質を根本から改善する」というアプローチは、一時的な美しさだけでなく、長期的な髪の健康を求める現代のお客様のニーズに合致しています。

4. 天然成分の今後の可能性

ヘナが持つ天然色素のバリエーションは限られていますが、今後は他の植物由来の色素(例:インディゴ、アムラなど)との組み合わせや、新たな植物成分の研究が進むことで、より多様な色味や効果を持つ製品が生まれる可能性があります。

天然成分は、単なる代替品ではなく、髪や頭皮、そして地球環境にも配慮した、これからの美容のあり方を象徴する存在と言えるでしょう。

新しいヘナ製品の紹介

近年、ヘナはその天然由来の特性が見直され、より使いやすく、効果の高い新しい製品が次々に開発されています。ここでは、美容師の視点から特に注目すべき新しいヘナ製品の特徴と、その可能性についてご紹介します。

1. 高品質なオーガニックヘナ

従来のヘナ製品は品質にばらつきがありましたが、最近では認証を受けたオーガニックヘナが増えています。これらの製品は、農薬や化学肥料を使わずに栽培されたヘンナの葉を使用し、不純物が少ないため、純粋なヘナ本来のトリートメント効果と発色を最大限に引き出せます。

特に、インドのラジャスタン地方で栽培されたヘンナは、色素成分であるローソンの含有量が高く、より鮮やかで美しい仕上がりになります。美容室では、この高品質なヘナを厳選して使用することで、お客様に安心して施術を受けていただけます。

2. ブレンドパウダーの進化

ヘナ単体ではオレンジ色にしか染まりませんが、最近の製品は、あらかじめインディゴやアムラといった他の植物染料と最適な比率でブレンドされたものが増えています。これにより、ブラウン系やダークブラウン、さらにはブラックに近い色味まで、幅広いカラーバリエーションをワンステップで実現できます。

これにより、美容師は二度染め(ヘナで染めた後、インディゴで重ねて染める方法)の手間を省き、施術時間の短縮が可能になります。お客様にとっても、よりスピーディーに理想の色に近づけるメリットがあります。

3. 使いやすさを追求した液状・クリーム状ヘナ

従来の粉末状のヘナは、自分で水に溶いてペースト状にする手間がありましたが、最近では液状やクリーム状のヘナ製品も登場しています。

これらの製品は、開封後すぐに使えるため、準備が簡単で、粉が飛び散る心配もありません。特に、自宅でのセルフケアをされるお客様にとっては、格段に使いやすくなりました。これにより、ヘナがより身近なヘアケアアイテムになり、白髪染めやトリートメントとして継続しやすくなっています。

これらの新しいヘナ製品は、天然成分のやさしさはそのままに、これまでのデメリットを克服しています。お客様一人ひとりのニーズに合わせて、最適な製品と施術方法を提案することが、美容師の新たな役割となっています。

美容師が知っておくべき最新トレンド

美容業界は常に進化しており、お客様のニーズや価値観の変化に合わせて、新しいトレンドが生まれています。美容師として最先端の技術と知識を提供するために、以下のトレンドを理解し、メニューに取り入れることが重要です。

1. パーソナライズド・ビューティー

画一的な美しさではなく、**個々の髪質や肌、ライフスタイルに合わせた「私だけの美しさ」**を追求するトレンドが強まっています。ヘナや天然成分を使ったカラーリングもこの流れの一環です。お客様一人ひとりの髪のダメージレベル、生え癖、頭皮の状態を詳細にカウンセリングし、最適なカラー剤やトリートメントを提案することが、お客様の満足度を高めます。

2. サスティナブルな美容

環境意識の高まりとともに、**サスティナビリティ(持続可能性)**は美容業界でも重要なキーワードとなっています。

- オーガニック製品: 自然由来の成分にこだわり、環境に配慮した栽培方法で作られたヘナやシャンプー、スタイリング剤を選ぶ美容室が増えています。

- 環境負荷の低減: 施術中に使う水の量を減らす、電力消費を抑える、廃棄物を適切に処理するといった、サロン運営における環境負荷の低減も求められています。

お客様は、単に美しくなるだけでなく、環境に優しい選択をすることで、社会貢献していると感じるようになっています。

3. 髪の健康を最優先にするケア

ヘアカラーやパーマでダメージを受けた髪を修復するだけでなく、髪の健康を根本から見直すことに焦点が当てられています。

- 頭皮ケア: 健やかな髪を育てるためには、まず頭皮環境を整えることが不可欠です。頭皮クレンジングやマッサージ、専用の美容液を使ったメニューが人気です。

- トリートメントの進化: 髪の内部にまでアプローチする高性能なトリートメントや、パーマやカラーと同時に髪を補修するプレックス系トリートメントなど、ダメージを最小限に抑えながら施術する技術が進化しています。

ヘナが持つトリートメント効果も、この髪の健康を重視するトレンドに合致しており、リピーターを獲得する強力なツールとなります。

これらのトレンドを理解し、サロンのメニューやサービスに反映させることで、美容師としての専門性を高め、お客様に選ばれるサロンへと成長することができます。

ユーザーが知りたいQ&A

ヘナは本当に安全?

「ヘナは天然だから安全」というイメージは広く浸透していますが、美容師の視点から見ると、すべてが安全というわけではありません。ヘナの特性を正しく理解し、リスクを避けるための知識を持つことが大切です。

1. 純粋なヘナの安全性

純粋なヘナパウダーは、植物の葉を乾燥させて粉砕したものであり、化学染料や添加物を一切含みません。この純粋なヘナは、ジアミン系染料など、アレルギーを引き起こしやすい成分が含まれていないため、従来のヘアカラー剤に比べてアレルギーリスクは非常に低いと言えます。

ヘナに含まれる色素成分のローソンは、髪のケラチンタンパク質に吸着して色をつけるため、髪の内部を傷つけません。この作用が、髪へのダメージを最小限に抑え、トリートメント効果をもたらします。

2. リスクがある「ケミカルヘナ」

問題となるのは、純粋なヘナではない**「ケミカルヘナ」**と呼ばれる製品です。これらは、発色を早くしたり、色のバリエーションを増やす目的で、化学染料(主にジアミン)が少量混合されています。

見た目では純粋なヘナと区別がつきにくく、知識がないまま使用すると、化学染料によるアレルギー反応(かゆみ、かぶれ、赤みなど)を引き起こす可能性があります。美容師は、使用するヘナ製品が純粋なものか、成分表示をしっかりと確認する必要があります。

3. 純粋なヘナでも注意が必要な点

純粋なヘナであっても、すべての人に安全というわけではありません。

- 植物アレルギー: ごくまれに、植物そのものにアレルギーを持つ方がいるため、パッチテストは非常に重要です。

- 仕上がりの色: ヘナは髪のメラニン色素と混ざり合うため、元の髪色や白髪の量によって仕上がりが異なります。黒髪を明るくすることはできず、白髪はオレンジ色に発色します。お客様の希望と異なる仕上がりになる可能性があるため、カウンセリングで十分に説明することが不可欠です。

ヘナの安全性は、使用する製品が純粋なものかにかかっています。お客様にヘナを提案する際には、この点を明確に伝え、リスクを理解していただいた上で施術を行うことが、美容師としての信頼につながります。

ヘナの効果的な染め方

ヘナでムラなく、美しい色とツヤを出すためには、ただ塗るだけでなく、いくつかのポイントを押さえる必要があります。ここでは、美容師が実践する効果的なヘナの染め方を解説します。

1. 準備:ペーストの作り方

ヘナの効果を最大限に引き出すには、ペーストの作り方が重要です。

- 温度: 40〜50℃のぬるま湯で溶くのがベストです。熱すぎるとヘナの色素が壊れ、冷たいと発色が悪くなります。

- 硬さ: マヨネーズやヨーグルトくらいの硬さになるように、少しずつお湯を加えながら混ぜます。柔らかすぎると垂れやすく、硬すぎると塗布しにくくなります。

- 寝かせる: ペーストを作った後、1〜2時間寝かせることで、ヘナの色素が安定し、より発色が良くなります。

2. 塗布:均一に、たっぷりと

ヘナは、髪の表面に色素が付着して染まるため、均一に、そしてたっぷりと塗ることが成功の鍵です。

- ブロッキング: 髪を数カ所にブロッキングし、根元から毛先まで丁寧に塗布します。特に、白髪が多い部分はしっかりと塗り込みましょう。

- たっぷりと塗る: 「髪にヘナを乗せる」ような感覚で、厚めに塗布するのがポイントです。薄く塗ると、空気に触れて乾燥し、色が定着しにくくなります。

- 頭皮もケア: ヘナは頭皮環境を整える効果もあるため、頭皮にも揉み込むように塗布すると、より良い結果が得られます。

美容院でのトラブル解決法

美容院での施術は、お客様に美しさと喜びを提供することが目的ですが、残念ながらトラブルが発生することもあります。美容師として、お客様との信頼関係を維持し、問題をスムーズに解決するための方法を解説します。

1. トラブル発生時の初期対応

トラブルが起きたとき、最も重要なのは迅速かつ誠実な初期対応です。お客様が不満を訴えたら、まずはしっかりと話を聞く姿勢を見せることが大切です。

- 共感と謝罪: まずはお客様の気持ちに寄り添い、「大変申し訳ございません」と心から謝罪の言葉を述べます。この段階では、言い訳や原因究明は後回しにし、お客様の感情を受け止めることに集中します。

- 原因の特定: なぜトラブルが起きたのか、冷静に状況を分析します。カウンセリング不足だったか、施術中のミスか、お客様の髪質に合わない薬剤だったかなど、原因を特定することで、適切な解決策が見つかります。

2. 解決策の提案

原因が特定できたら、お客様の希望に沿った具体的な解決策を提案します。

- 再施術の提案: カラーのムラやパーマの失敗など、技術的な問題であれば、無償での再施術を提案します。お客様の都合の良い日時を伺い、再度丁寧な施術を行うことで、信頼を回復することができます。

- 返金や割引の提案: 再施術が難しい場合や、お客様が再来店を望まない場合は、施術料金の一部または全額返金、または次回利用できる割引券を渡すなどの対応を検討します。

- 専門家への相談: 頭皮の炎症など、医学的な問題が疑われる場合は、皮膚科医への受診を促し、適切なアドバイスを提供します。

まとめ:ヘナの魅力と美容師の役割

ヘナは、単なる白髪染めではなく、髪と頭皮の健康を追求する上で非常に有効なツールです。その最大の魅力は、植物由来の天然成分による髪へのやさしさと、トリートメント効果にあります。一般的なヘアカラー剤が髪の内部構造を破壊して染めるのに対し、ヘナは髪の表面に吸着してコーティングするため、ダメージを最小限に抑え、ハリやコシ、ツヤを与えます。

しかし、ヘナにはいくつかの課題もあります。単体ではオレンジ〜赤褐色にしか染まらないことや、施術に時間がかかることです。また、化学染料が混ざった「ケミカルヘナ」を使用すると、アレルギーリスクが生じる可能性もあります。

これらを踏まえ、美容師には以下の役割が求められます。

- 正確なカウンセリング: お客様の髪質や過去の施術履歴、アレルギーの有無を正確に把握し、ヘナの特性や仕上がりについて丁寧に説明すること。

- 適切な製品の選択: 純粋なヘナを見極め、お客様の希望する色味に合わせてインディゴなどの他の植物染料をブレンドすること。

- 専門的な施術: ムラなく均一に塗布し、適切な放置時間を設定することで、ヘナの効果を最大限に引き出すこと。

- アフターケアのアドバイス: 施術後のシャンプーのタイミングや、ホームケアの方法を具体的にアドバイスし、美しい状態を長持ちさせること。

ヘナは、髪の健康を第一に考えるお客様にとって、安全で質の高い選択肢となります。美容師がヘナに関する専門知識を深め、お客様一人ひとりに合わせた最適な提案をすることで、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。

記事のポイント

- ヘナは天然成分で髪に優しいが、施術に難しさがある。

- ヘナ染めは白髪に鮮やかなオレンジ色を発色する。

- 黒髪にはほとんど色が入らないため、色ムラが起こりやすい。

- 使い続けると髪にヘナの層ができてきしみやゴワつきの原因になる。

- ヘナ染めから通常のカラーに戻す際、失敗するリスクがある。

- 市販のヘナ製品には化学染料が混ぜられている場合があり注意が必要。

- 初めて使用する際は必ずパッチテストを行う。

- カラートリートメントは手軽だが、染毛力はヘナに劣る。

- 美容院でのヘナ施術では、丁寧なカウンセリングが重要。

- 放置時間は髪質や希望の色味によって異なる。

- ヘナ染め後のアフターケアが色持ちを左右する。

- ヘナが「美容師泣かせ」と言われるのは、その特性を理解する必要があるため。

- 適切な使い方と放置時間で失敗を防ぐことができる。

- 今後、ヘナは健康志向の高まりでさらに注目される。

- トラブルが起きたら、まずは施術を受けた美容院に相談する

関連記事「【比較】ナノケアvsリファ:どちらが髪を守るのか?「ナノケア アイロン 痛む」は本当か徹底検証!」はこちら

関連記事「女性向け薄毛対策に最適なシャンプーを徹底比較」はこちら