今ニュースで盛んに放送されている「政府備蓄米」についてどういうものしょうか?昨今のお米の価格高騰で政府は21万トンの備蓄米を放出されるとのニュースが有りました。先行して令和6年産の備蓄米15万トンを放出する予定らしいです。私たちの消費者に出回るのは3月下旬ごろになりそうです。今回は政府備蓄米にいて詳しくお知らせいたします。

「備蓄米」とは何ですか?

*「備蓄米」とは、日本国民の主食である米の安定供給を確保するため、国(農林水産省)が法律に基づき計画的に保有・管理しているお米のことを指します。単に「備蓄米」と言う場合、この「政府備蓄米」を意味します。これは、私たちの食卓を守るための、いわば「食料安全保障の要」**となる制度です。

備蓄米は何年前の古米ですか?

備蓄米の「古さ」に関するご質問ですね。結論から申し上げると、備蓄米は**「最大で5年前」**のお米が混ざる可能性がありますが、それは制度に基づき計画的に管理され、品質が維持されています。

備蓄米の「古さ」に関する専門的解説:回転備蓄のサイクル

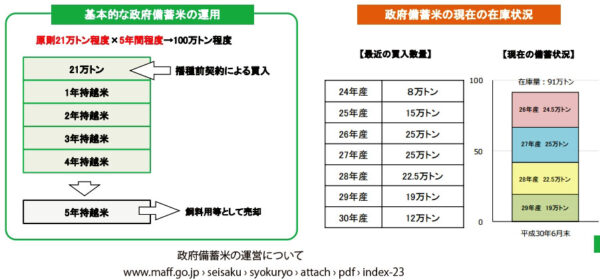

備蓄米(政府備蓄米)の「何年前の米か」という問いは、国の**「回転備蓄方式」**という独特な管理システムを理解することで明確になります。

1. 備蓄米の保管期間:最大5年間 ⏳

現在、国が主に行っている備蓄米の方式は「棚上げ備蓄方式」というもので、お米の鮮度を維持しつつ、長期的な非常時に備えることを目的としています。

- 保管期間の基準: 国は、買い入れた米を原則として最長で5年間、専用の低温倉庫で保管します。

- 回転の仕組み: この5年間という期間が満了する前に、古いお米を市場に放出して入れ替えを行い、新しく買い入れたお米と置き換えます。これが「回転備蓄」と呼ばれるゆえんです。

- 古米の定義: 収穫されてから1年を過ぎた米を一般的に「古米」と呼びますが、備蓄米は最長5年の保管期間を持つため、**「古古米」「古古古米」**などと呼ばれる年数の米が混ざる可能性がある、ということです。

2. 品質維持のための徹底管理

長期間保管される備蓄米ですが、品質を維持するための専門的な対策が講じられています。

これらの厳格な管理体制により、たとえ数年経過した備蓄米であっても、非常時には主食用として利用できるだけの品質を維持していることが、制度の信頼性を支える鍵となっています。

備蓄米制度の核心:国家の「食料安全保障」を担保する生命線

備蓄米制度は、単に米を倉庫に貯蔵する静的な行為ではなく、日本という国が国民の食卓を守るために、法と科学に基づいて運用する極めて動的な国家リスクマネジメントシステムであり、「食料安全保障」政策の根幹を成しています。その目的と重要性は、以下の二大柱に集約されます。

1. 究極の目的:不測の事態における供給維持(レジリエンス機能)

この制度の最優先事項は、日本の社会・経済活動を揺るがすような不測の事態が発生した際に、国民の主食である米の供給を確実に維持することです。これは、国民の生命維持と社会の安定化に直結する**「国家レジリエンス(回復力)」**の中核を担います。

- 大災害・大規模不作への備え: 地震や台風などの大規模自然災害、または気候変動による記録的な凶作(例:1993年の「平成の米騒動」を契機に制度が確立)により、国内の生産・流通システムが機能不全に陥った場合、備蓄米は**即座に国民へ供給される「食料のセーフティネット」**としての役割を果たします。

- 地政学的リスクへの対応: 国際的な食料危機、または輸入途絶など地政学的なサプライチェーン(供給網)リスクが高まった際にも、食料自給率が極めて高い米について、国内での安定的な供給基盤を維持します。これにより、国民の不安を鎮め、国内市場を混乱から守る心理的かつ実質的な防波堤となります。

国は、「10年に一度の大不作にも耐えられる」水準として、日本の年間消費量の約1ヶ月分に相当する約100万トンを常時備蓄するという、明確な数量目標に基づいて運用しています。

2. 副次的役割:市場の価格安定機能(バッファ機能)

備蓄米制度は、非常時への備えだけでなく、**平時における国内米市場の動向を調整する「バッファ(緩衝材)」**としての機能も担っています。

- 価格急騰の抑制: 一時的な需給のひっ迫や、投機的な動きにより米価が異常に高騰し始めた場合、国は備蓄米を市場に放出することで需給バランスを是正し、価格の過度な上昇を抑制します。これにより、消費者の生活コストの安定に貢献します。

- 計画的な品質管理と資源循環: 備蓄米は、最長5年間のサイクルで新しい米に入れ替える**「回転備蓄方式」**で厳密に管理されます。この入れ替えの過程で、期限が近づいた米は、品質に問題がないことが確認された上で、市場への計画的な放出や、学校給食・福祉施設での活用、または飼料用米としての売却などに回され、貴重な食料資源の廃棄を防ぎ、資源循環にも貢献しています。

このように、備蓄米制度は、**「有事の供給保証」と「平時の市場安定」という二つの重要な役割を両立させ、日本の食料安全保障を支える「国の台所」**を守る屋台骨となっているのです

備蓄米の「回転」と品質管理:長期保存を可能にする科学とシステム

備蓄米制度において、最も専門性が要求されるのが、米の長期にわたる品質保持と、計画的な入れ替えです。単に米を蓄えておくだけでは品質は急速に劣化しますが、日本政府の備蓄米は、**「棚上げ備蓄方式」**と厳格な環境管理によって、最長5年間、非常時に主食として利用可能な品質を維持しています。

1. 「回転備蓄」のサイクル:古い米を新しい米へ

備蓄米の管理システムは、**「回転」を前提として設計されています。これは、鮮度の劣化を防ぎ、常に一定の品質を保つために、古い在庫を排出し、新しい在庫を補充する在庫管理(インベントリー・マネジメント)**の手法です。

- 保管期間の科学的設定: 備蓄米の保管期間は最長で5年間と定められています。これは、米の脂質成分の酸化や食味の低下が、この期間内で許容範囲に収まるように科学的に検証された結果です。

- 計画的な市場放出(回転): 保管期間が満了に近づいた米は、市場価格を乱さないように配慮しつつ、計画的に**「放出米」**として市場に出されます。また、学校給食や加工用、飼料用など、多様な用途に振り向けられることで、廃棄をゼロにする資源循環を実現しています。

- 棚上げ備蓄の意義: かつての「回転備蓄方式」が流通在庫として毎年入れ替えていたのに対し、現在の「棚上げ備蓄方式」は、非常時供給専用として長期保管し、入れ替え時期を柔軟にすることで、国の備蓄目標量(約100万トン)をより確実かつ安価に維持することを可能にしました。

2. 品質を担保する「低温・低湿管理」の技術

備蓄米の品質保持の鍵は、米の「呼吸」と「劣化」を極限まで抑える環境制御技術にあります。

これらの複合的な管理体制によって、備蓄米は数年の時を経ても、炊飯すれば非常時の主食として十分機能する品質を維持し、国家の食料レジリエンスを支える基盤となっているのです。

備蓄米は、単に保管しているだけでなく、品質を維持しながら入れ替える**「回転備蓄」**の仕組みがとられています。

保管と入れ替えの仕組み

備蓄米は、農家から国が買い入れた玄米を、**専用の低温倉庫(温度約15℃以下、湿度60~65%)**でカビや害虫の発生を防ぎながら、品質劣化を極力抑えて長期保存します。

- 保管期間: 現在の主な方式(棚上げ備蓄方式)では、約5年間を目安に保管されます。

- 放出と売却: 保管期間を過ぎる前のお米は、品質が落ちる前に市場へ放出されたり、学校給食や福祉施設などで活用されたり、または飼料用米などとして売却されたりすることで、毎年新しいお米に入れ替えられています。

このように、備蓄米は「古いお米」というイメージを持たれがちですが、実際には徹底した品質管理のもと、計画的に新旧が入れ替えられ、非常時には主食用として供給できる品質が保たれています。

備蓄米制度は、私たちが日々の食生活を安心して送るための、見えないながらも極めて重要な**国家的なリスクヘッジ(危機管理)**のシステムなのです。

どちらに保管されていますか?

備蓄米は全国各地の倉庫や専用の施設に保管され、適切な温度・湿度管理がされています。これにより、長期間保存できるようになっています。また、備蓄米は地方自治体にも分散されていることが多いです。

備蓄米の運用方法を教えてください。

近年の備蓄米の推移は、農林水産省や各自治体の政策に基づき変動しており、特に災害や農作物の収穫に影響を与えた年は備蓄米の増減がありました。具体的な数字については、年度ごとに公開される政府の資料を参考にすることをお勧めします。

今回の政府の備蓄米放出で米の価格は安くなりますか?

備蓄米の放出が行われると、供給量が増えるため、米の価格が安定する可能性があります。しかし、米の価格に影響を与える要因は他にも多いため、必ずしも放出だけで価格が下がるわけではなく、天候や需要状況なども関係しています。

備蓄米の買取価格決定メカニズム:入札と市場連動の複合的構造

備蓄米(政府備蓄米)の**「買取価格」**とは、国が生産者や集荷業者から備蓄用のお米を買い入れる際の価格を指します。この価格は、単にコストを積み上げるのではなく、**市場の動向と政策的なインセンティブ(動機付け)**を複合的に考慮して決定される、複雑なメカニズムを有しています。

1. 買取価格決定の原則:競争入札が基本

国が備蓄米を買い入れる際の基本的な手法は、**競争原理に基づく「入札(にゅうさつ)」**です。

- 入札制度の採用: 農林水産省は、備蓄量の目標を達成するために、米の集荷業者などを対象に、定期的に**「政府備蓄米買入れ入札」**を実施します。

- 価格決定プロセス: 参加業者は、国が提示する品質規格(等級や品種など)を満たす米について、自らが納入可能な価格を提示します。国は、最も安価な価格を提示した業者から順に、目標数量に達するまで買い付けていきます。この仕組みは、国の財政負担を最小限に抑えつつ、効率的に備蓄を確保するための、公的な調達手法の基本です。

2. 政策的インセンティブの組み込み:価格の「誘導」

入札が基本である一方で、価格水準は生産現場の意欲に大きく左右されます。単に入札で安い米だけを買い付けていると、農家が備蓄米用の作付けを控えてしまうリスクがあるからです。

- 提示価格の調整: 国は、入札の際に**「最低価格(または予定価格)」**を非公開で設定し、その価格以下でなければ落札しないという形で、事実上、生産者の作付け意欲を刺激する価格水準を誘導することがあります。

- 市場価格との連動: 備蓄米の買取価格は、その年の主食用米の市場価格(相対取引価格など)を参考に、これに準じる水準で決定される傾向にあります。これは、農家にとって主食用米を作るのと遜色ない収入を確保できなければ、備蓄米の作付けが進まないためです。

3. 売却時(放出時)の価格決定との違い

注意が必要なのは、「買い入れ」価格と、災害対応や市場調整のために国が備蓄米を市場へ「売り渡す(放出する)」価格は、決定メカニズムが異なる点です。

- 売却時の価格: 放出時の売却も原則として入札で行われますが、この場合は市場の需給状況を反映した高値で落札される傾向があります。国は備蓄品の処分で利益を出すことを目的としますが、この高値落札が消費者価格の抑制効果を妨げるという構造的な問題も指摘されています。

このように、備蓄米の「買取価格」は、競争入札という効率的な手法をベースとしつつ、国の備蓄目標達成と国内農業生産者の経済合理性を両立させるための政策的な調整機能を含んだ複合的な価格決定システムによって決められています。

昨年の米不足で多様化した販売ルートについて

お米の価格高騰に伴い、農家や消費者は従来の流通ルートに依存せず、さまざまな新しい流通方法を模索しています。以下に、現在の流通ルートの多様化のいくつかの例を挙げます。

- 直接販売: 農家が自らの米を直接消費者に販売するケースが増えています。これにより、中間マージンを削減し、価格を抑えることが可能になります。例えば、農家の直売所やオンラインショップを利用する方法です。

- 地域の共同購入: 地域住民が集まり、まとめてお米を購入することで、価格を抑える取り組みも見られます。これにより、農家も安定した販売先を確保できます。

- サブスクリプションサービス: 定期的にお米を届けるサービスも人気です。消費者は手間を省け、農家は安定した収入を得ることができます。

- 農業体験型の販売: 農業体験を通じて、消費者が自ら収穫したお米を購入するスタイルも増えています。これにより、消費者は新鮮なお米を手に入れることができ、農家とのつながりも深まります。

- オンラインプラットフォーム: インターネットを利用した販売が普及し、農家が自らのブランドを築くことができるようになっています。SNSやECサイトを活用することで、広範囲な顧客にアプローチできます。

これらの流通ルートの多様化は、価格高騰の影響を受けた農家や消費者にとって、より柔軟で効率的な選択肢を提供しています。今後もこの傾向は続くと考えられます。

古米を美味しく食べるにはどうしたらいいの?

①水加減を調整して炊く(少し多めの水で炊くと柔らかくなる)

②研ぎすぎない(古米は研ぎ過ぎると栄養が流れ出しやすい)

③蒸らし時間を長くとる(炊き上がったら10分以上蒸らす)

④低温で保存する(冷蔵庫や冷凍庫で保管する)

⑤鮮度を保つために密閉容器で保存する

⑥使う前に水に浸しておく(少し水を加えることでふっくら炊ける)

まとめ:備蓄米制度の総括

備蓄米は、私たちが普段目にすることは少ないですが、日本の食卓の安全を陰で支える、極めて重要な国家システムです。

記事の重要ポイント(15選)

- 【制度の根幹】 備蓄米制度は、日本の食料安全保障を担保する国家的なリスクマネジメントシステムである。

- 【設立経緯】 1993年の「平成の米騒動」における米不足と混乱の教訓を踏まえ、1995年に法制化された。

- 【備蓄目標】 約100万トンを常時備蓄。これは**「10年に一度の大不作にも対応できる」**水準に相当する。

- 【主要機能】 災害や凶作による供給途絶リスクから国民の食生活を守ることが最大の目的である。

- 【市場調整】 平時においても、米価が異常に高騰した際に市場に放出し、価格安定化の役割を担う。

- 【管理方式】 備蓄は、長期保管を目的とした棚上げ備蓄方式(回転備蓄の一種)が主流である。

- 【保管期間】 買い入れた米は原則として最長5年間をかけて入れ替えられるサイクルにある。

- 【保管形態】 品質の劣化を防ぐため、精米された白米ではなく玄米の状態で保管される。

- 【低温管理】 米の酸化や呼吸作用を抑えるため、専用倉庫で15℃以下の厳密な環境制御が行われている。

- 【放出後の活用】 保管期間満了前に放出された米は、市場流通のほか、学校給食や飼料用など多用途に活用される。

- 【買取制度】 国は主に集荷業者から競争入札を通して備蓄米を買い入れる。

- 【価格誘導】 買取価格は、農家の作付け意欲を刺激するため、市場価格を参考に設定される。

- 【古米調理技術】 古米を炊く際は、乾燥対策として新米より5~10%多くの水を加える必要がある。

- 【浸水時間の確保】 デンプンの糊化を促すため、夏場で2時間以上など長時間の浸水が推奨される。

- 【臭み対策】 炊飯時に**料理酒やみりんの添加: すると緩和されます。