家庭菜園やガーデニングを始めたばかりで、「肥料って何をあげたらいいの?」「NPKってよく聞くけど、どういう意味?」といった疑問を抱えていませんか?植物を元気に育てるためには、人間と同じように適切な栄養が必要です。その栄養の基本となるのが、肥料の三要素です。

この記事では、植物の生育に不可欠な肥料の三要素(窒素・リン酸・カリウム)について、その働きや役割を初心者にもわかりやすく徹底解説します。肥料の三要素を理解することで、植物の成長を促し、より豊かな収穫や美しい花を咲かせることができます。これから植物を育てる方も、すでに育てている方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

肥料の三要素とは?基本的な解説

植物が健康に育つためには、光合成や水、そして土壌に含まれるさまざまな栄養素が必要です。その中でも、特に大量に必要とされる主要な3つの栄養素があります。これが肥料の三要素と呼ばれるものです。

肥料の三要素の構成要素

植物が健全に育つために欠かせない栄養素として、特に重要な3つの要素があります。これらが肥料の三要素と呼ばれるもので、それぞれの頭文字からNPKと略記されることもあります。この3つの要素は、植物の成長過程において、それぞれが異なる、しかし互いに補完し合う重要な役割を担っています。

- N(窒素):葉や茎といった地上部の成長を促す栄養素です。タンパク質やアミノ酸、葉緑素(クロロフィル)の主成分であり、光合成を活発に行うために不可欠です。窒素が豊富だと、葉は青々と茂り、植物全体が大きく生長します。

- P(リン酸):花や果実の形成、そして根の発育を促す栄養素です。植物のエネルギー代謝を司るATP(アデノシン三リン酸)の主要構成成分であり、遺伝情報の伝達にも関わります。リン酸が十分に供給されると、花つきや実つきが良くなり、しっかりとした根が張ることで植物全体の健康が保たれます。

- K(カリウム):根からの水分や養分の吸収を助け、植物全体の生理機能を調節する栄養素です。細胞の浸透圧を調整し、病気や寒さ、乾燥に対する抵抗力を高める「縁の下の力持ち」のような役割を担います。カリウムが不足すると、病気にかかりやすくなったり、茎が弱くなったりします。

これらの三要素は、それぞれが異なる働きを持ちながら、バランスよく植物に供給されることで、植物は本来持つ生命力を最大限に発揮できるのです。肥料のパッケージに表示されている「8-8-8」や「10-5-10」といった数字は、このNPKの成分がそれぞれ何パーセント含まれているかを示しています。適切な比率の肥料を選ぶことが、栽培成功の第一歩となります。

肥料の三要素の重要性

植物が健康に育つためには、光合成や水分だけでなく、土壌から吸収する多岐にわたる栄養素が不可欠です。しかし、数ある栄養素の中でも、肥料の三要素(窒素・リン酸・カリウム)は特に重要であり、その理由は植物がこれらの要素を大量に必要とするからです。これらは植物の生命活動の根幹を支える「三大栄養素」と言えます。

土壌は、本来これらの栄養素を含んでいますが、植物が成長する過程で吸収・消費されるため、栄養分は徐々に減少していきます。特に、家庭菜園のように限られた土壌で毎年植物を栽培する場合、土壌が痩せて三要素が不足しがちになります。

ここで肥料を適切に施すことが、植物の成長を安定させ、そのポテンシャルを最大限に引き出す鍵となります。肥料の三要素をバランスよく補給することで、植物は強靭な根を張り、病害虫に負けない丈夫な体を作り、そして豊かな花や実をつけることができます。

逆に、これらの栄養素が不足すると、植物は正常な生育ができなくなります。例えば、窒素が不足すれば葉の色が悪くなり、リン酸が不足すれば花つきや実つきが悪化し、カリウムが不足すれば植物全体の抵抗力が低下します。このように、肥料の三要素は、植物の生長を左右するだけでなく、品質や収穫量にも直接的に影響するため、その重要性は計り知れません。植物を育てる上で、肥料の三要素を理解し、適切に管理することは、成功への第一歩となるのです。

初心者に知ってほしい肥料の基本知識

園芸や家庭菜園を始めたばかりの方にとって、多種多様な肥料の中から何を選べばいいのか迷ってしまうことは当然です。しかし、いくつかの基本的なポイントを押さえるだけで、肥料選びはぐっと簡単になります。

まず、肥料の種類を大きく2つに分けられます。一つは、工場で化学的に合成された化学肥料(または化成肥料)です。成分が明確で即効性があるため、効果を早く出したいときに適しています。もう一つは、植物や動物の排泄物、骨粉などを原料とする有機肥料です。こちらは微生物によって徐々に分解されるため、ゆっくりと効果が持続するのが特徴です。また、土壌の通気性や保水性を高める効果も期待できます。

次に、肥料のパッケージに記載されている成分比率です。これは先ほど解説した肥料の三要素、窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)がそれぞれ何パーセント含まれているかを示しています。「8-8-8」のような均等な比率のものは、多くの植物に幅広く使えるため、初心者の方におすすめです。

さらに、肥料には施肥のタイミングが重要です。植物を植え付ける前に土に混ぜ込む肥料を元肥(もとごえ)といい、生育途中に栄養を補給する肥料を追肥(ついひ)といいます。元肥には効果がゆっくり持続する緩効性の肥料、追肥には即効性のある液体肥料などが使われることが多いです。

これらの基本知識を理解することで、植物の状態や目的に合わせて適切な肥料を選び、より効果的に植物を育てることができます。ぜひ、パッケージの表示をよく見て、あなたの植物にぴったりの肥料を見つけてください。

肥料の三要素の役割と働き

ここからは、肥料の三要素である窒素(N)、リン酸(P)、****カリウム(K)**が、それぞれ植物の体内でどのような働きをしているのかを詳しく見ていきましょう。

窒素(N)の役割と効果

窒素は、肥料の三要素の中でも特に植物の成長に不可欠な栄養素であり、主に葉や茎といった植物体の形成を促す働きを担っています。

専門的に見ると、窒素は植物の細胞を構成する最も重要な成分の一つです。具体的には、タンパク質、アミノ酸、核酸、そして光合成に欠かせない葉緑素(クロロフィル)の主成分となります。葉緑素は植物が太陽の光エネルギーを化学エネルギーに変換する光合成の中心的な役割を果たすため、窒素が豊富であると光合成の効率が向上し、結果として植物はより多くのエネルギーを生み出し、活発に成長します。

このため、窒素を十分に吸収した植物は、葉が濃い緑色になり、茎が太く丈夫に育ちます。葉物野菜(ホウレンソウやキャベツなど)や芝生など、葉を大きく茂らせたい植物には、特に窒素の供給が重要になります。

逆に窒素が不足すると、葉緑素が十分に作られず、下葉から順に黄色く変色する「黄化」という症状が現れます。これは、植物が新しい葉を成長させるために、古い葉から窒素を移動させて再利用しようとするためです。また、茎や枝も細くなり、全体の生育が著しく停滞します。窒素の過不足は、植物の見た目や成長速度に直接的に表れるため、初心者の方でも比較的気づきやすい栄養障害です。

リン酸(P)の効果とは?

リン酸は、肥料の三要素の中でも、特に「生殖成長」と「エネルギー代謝」において中心的な役割を果たす栄養素です。

専門的に見ると、リン酸はATP(アデノシン三リン酸)やDNA、RNAといった生命活動に不可欠な物質の主要構成成分です。ATPは、植物が光合成で作り出したエネルギーを、細胞分裂、成長、開花、結実などの生命活動に利用可能な形に変換する「エネルギー通貨」のような存在です。リン酸が十分に供給されることで、このエネルギー代謝が円滑に進み、植物は活発に成長することができます。

また、リン酸は花芽の形成や開花、結実といった生殖器官の発達を強力に促進する働きがあります。このため、花をたくさん咲かせたい観賞植物や、果実を収穫したい野菜(トマト、ナス、イチゴなど)の栽培には、特にリン酸の供給が重要となります。さらに、リン酸は根の発育を助け、根張りを良くすることで、植物が土壌から水分や他の栄養素を効率よく吸収できるようにします。これにより、病害虫や乾燥に対する抵抗力も高まります。

リン酸が不足すると、葉の色が濃い緑色から赤紫色に変色することがあります。これは、アントシアニンという色素が蓄積するためで、特に下葉に症状が現れやすいです。また、花つきや実つきが悪くなり、根の成長が停滞するため、植物全体が弱々しくなってしまいます。

カリウム(K)の機能と特徴

カリウムは、肥料の三要素の中で、植物の生命維持に欠かせない「縁の下の力持ち」のような役割を担う栄養素です。

専門的に見ると、カリウムは酵素の活性化を促し、細胞内の浸透圧を調整することで、植物が水分を効率よく吸収・保持できるようにします。また、光合成で生成された糖分を、葉から根や果実へとスムーズに輸送する働きも持っています。これにより、根やイモ、果実といった貯蔵器官の肥大を促し、デンプンや糖の生成を助けるため、イモ類(ジャガイモやサツマイモなど)や根菜類(ダイコン、ニンジンなど)の栽培には特に重要な要素となります。

さらに、カリウムは細胞壁を強化し、植物の組織全体を丈夫にすることで、病気や害虫、低温、乾燥といったストレスに対する抵抗力を高める機能も果たします。カリウムが十分に供給されると、植物は厳しい環境下でも健全に生育することができます。

カリウムが不足すると、光合成や水分調節がうまくいかなくなり、葉の縁が黄色くなったり、枯れたりする「葉縁黄化・枯れ込み」といった症状が現れます。また、植物全体が弱々しくなり、病気にかかりやすくなるほか、茎が軟弱になって倒れやすくなることもあります。

このように、カリウムは植物の見た目の成長だけでなく、内部の健康や環境への適応力を高める上で非常に重要な役割を果たしているのです。

肥料の三要素と作物の生育

植物が健全に育つためには、肥料の三要素がバランスよく供給されることが非常に重要です。特定の栄養素が多すぎても少なすぎても、植物に悪影響を与えてしまいます。

植物の成長に必要な栄養素の割合

植物は、その成長段階や種類によって、肥料の三要素である窒素・リン酸・カリウムを必要とする割合が異なります。この「栄養バランス」を理解し、適切なタイミングで肥料を与えることが、植物を元気に育てる上で非常に重要です。

専門的に見ると、植物の生理的活動は生育ステージごとに変化します。

- 生育初期(苗の時期): この段階では、植物は根をしっかり張らせ、土壌から水分や栄養を効率よく吸収する基盤を築くことが最優先です。そのため、細胞分裂を活発にし、根の発育を促す**リン酸(P)**の割合が比較的多い肥料が適しています。

- 生育中期(葉や茎が茂る時期): 根が十分に発達した後、植物は地上部を大きく成長させ、光合成能力を最大限に高めます。この時期には、葉や茎の組織を作る主成分である**窒素(N)**の割合を多くした肥料を追肥として与えることが効果的です。

- 開花・結実期: 花を咲かせ、実をつけるという「生殖成長」の段階では、再び**リン酸(P)**の重要性が高まります。同時に、果実やイモを大きくし、糖分やデンプンを蓄えるために、**カリウム(K)**も多く必要とされます。この時期は、リン酸とカリウムの割合が高い肥料が理想的です。

このように、植物のライフサイクルに合わせて肥料の成分比率を調整することで、各ステージの成長を最大限にサポートすることができます。例えば、葉物野菜には窒素、トマトやキュウリのような果菜類にはリン酸とカリウムを多めに与えるなど、植物の特性に合わせた施肥計画を立てることが成功の鍵となります。

肥料の三要素が不足する原因と症状

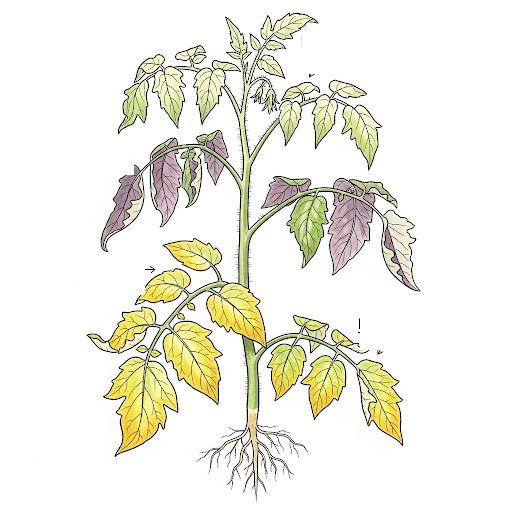

植物の生育に不可欠な肥料の三要素(窒素、リン酸、カリウム)が不足すると、そのサインは植物の見た目に明確に現れます。これらの症状は、どの栄養素が不足しているかを知るための重要な手がかりとなります。

専門的に見ると、栄養素の欠乏症は、植物が土壌から必要な元素を十分に吸収できない場合に発生します。その主な原因は、土壌中の栄養分が少ない、土壌のpHが適切でないために吸収が妨げられる、あるいは根の機能が低下していることなどが挙げられます。

それぞれの栄養素が不足した際の症状は以下の通りです。

1. 窒素(N)不足

- 原因: 窒素は水に溶けやすく、雨や水やりによって土壌から流れ出やすい性質があります。また、土壌中の有機物が少ないと、微生物による窒素の供給が不足します。

- 症状: 窒素は植物体内を移動しやすいため、新しい葉に優先的に送られます。そのため、症状は**古い葉(下葉)**から現れるのが特徴です。葉全体が黄色く変色する「黄化」が起こり、成長が遅れたり、葉や茎が細く弱々しくなったりします。

2. リン酸(P)不足

- 原因: リン酸は土壌中で他の成分と結合しやすく、植物が吸収しにくい形になりがちです。特に、土壌の温度が低かったり、酸性が強すぎたりすると、吸収効率が著しく低下します。

- 症状: リン酸も植物体内を移動しやすいため、下葉から症状が出ます。葉の色が濃い緑色から赤紫色に変色することが多く、これはアントシアニン色素の蓄積によるものです。また、花芽や蕾の形成が悪くなり、開花・結実が遅れたり、根の発育が不十分になったりします。

3. カリウム(K)不足

- 原因: カリウムは砂質の土壌では流れ出しやすく、不足しやすい傾向にあります。また、肥料が不足している場合や、植物が急激に成長する時期にも欠乏症が起こりやすいです。

- 症状: カリウムも移動性の高い栄養素であるため、下葉に症状が現れます。葉の縁が黄色く変色し、最終的に枯れていく「葉縁枯れ」が特徴的です。さらに、植物全体の抵抗力が低下し、病気にかかりやすくなったり、茎が弱くなり倒れやすくなったりします。

これらの症状を早期に発見することで、適切な肥料を与え、植物を健康な状態に戻すことができます。日々の観察が、植物のSOSに気づく第一歩です。

土壌が痩せていたり、肥料を適切に与えなかったりすると、肥料の三要素が不足し、様々な症状が現れます。

肥料の三要素の過剰の影響

「たくさん肥料を与えれば、植物はもっと元気になるだろう」と考えるのは自然なことですが、これは間違いです。肥料の三要素は、不足しても問題ですが、過剰に与えすぎても植物に深刻な悪影響を及ぼします。これは「肥料焼け」とも呼ばれ、植物の健康を損なう原因となります。

専門的に見ると、土壌中の肥料濃度が高まりすぎると、土壌溶液の浸透圧が植物細胞の浸透圧よりも高くなってしまいます。その結果、植物は根から水分を吸収できなくなるだけでなく、逆に細胞内の水分が根から土壌へと流出し、細胞が脱水症状を起こしてしまいます。これが「肥料焼け」のメカニズムです。

各栄養素が過剰になった場合に現れる主な影響は以下の通りです。

- 窒素(N)過多: 窒素が過剰になると、植物は葉や茎の成長を不自然に加速させます。これを「徒長(とちょう)」と呼び、葉ばかりが茂り、茎がひょろひょろと細く伸びてしまいます。見た目が良いように見えますが、細胞壁が薄く軟弱になるため、病害虫の被害を受けやすくなったり、少しの風で倒れたりしやすくなります。また、窒素過多は開花や結実を阻害する原因にもなり、収穫量が減ってしまうことがあります。

- リン酸(P)過多: リン酸は水に溶けにくいため、過剰になった場合でも土壌中に蓄積しやすい性質があります。過剰なリン酸は、鉄や亜鉛、マンガンといった他の微量要素の吸収を妨げます。これにより、たとえ土壌中にこれらの栄養素が存在していても、植物は栄養欠乏症と同じ症状(葉が黄化するなど)を起こすことがあります。

- カリウム(K)過多: カリウムが過剰に存在すると、カルシウムやマグネシウムといった重要なミネラルの吸収が阻害されます。その結果、葉に斑点が生じたり、新しい葉の生育が悪くなったりすることがあります。特に、果菜類では尻腐れ病の原因となることがあります。

このように、肥料は「適量」を与えることが最も重要です。パッケージに記載された使用量を守り、植物の生育状況をよく観察しながら、慎重に施肥を行うことが、健康な植物を育てるための秘訣です。

肥料の三要素の計算方法

「肥料のNPK比率ってどうやって選んだらいいの?」という疑問に答えるため、ここでは簡単な計算方法と選び方を紹介します。

肥料の使用比率の決定方法

植物栽培において、肥料の三要素(窒素・リン酸・カリウム)の最適な比率を決定することは、まるで料理のレシピを調整するようなものです。植物の種類や生育段階によって、必要な栄養素のバランスは大きく変化するため、その植物が何を欲しているかを見極めることが重要です。

専門的には、植物の栄養要求は「生育ステージ」と「栽培目的」によって異なります。

- 生育ステージによる調整:

- 苗の時期: 植え付け直後の若い植物は、根の成長にエネルギーを集中させます。この段階では、根張りを良くする**リン酸(P)**の比率が高い肥料が適しています。

- 生長期(葉や茎を茂らせる時期): 植物が本格的に成長し、光合成を活発に行うためには、葉や茎の形成に不可欠な**窒素(N)**を多く必要とします。この時期に窒素が豊富な肥料を施すことで、丈夫で大きな株に育ちます。

- 開花・結実期: 花を咲かせ、実をつけ始める段階では、再び**リン酸(P)と、果実の品質や風味を高めるカリウム(K)**の重要性が高まります。

- 栽培目的による調整:

- 葉物野菜(ホウレンソウ、キャベツなど): 葉を収穫する目的のため、葉の成長を促す**窒素(N)**の比率が高い肥料(例:N-P-K=10-5-5)が理想的です。

- 果菜類(トマト、ナス、イチゴなど): 花や実を収穫するため、開花・結実を助ける**リン酸(P)と、果実の品質を高めるカリウム(K)**の比率が高い肥料(例:N-P-K=5-10-10)が効果的です。

- 根菜類(ジャガイモ、ダイコンなど): 根やイモを収穫するため、肥大化を促す**カリウム(K)**の比率が高い肥料(例:N-P-K=5-5-10)が適しています。

このように、植物の「いま」の状態と「これから」どうなってほしいかを考えながら、肥料の比率を調整することで、植物のパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。最初はパッケージに記載された「元肥用」「追肥用」といった表示を参考にしながら、徐々に慣れていくのがおすすめです。

効率的な施肥タイミング

肥料は、ただ与えれば良いというものではなく、植物の生育段階に合わせて適切なタイミングで施すことが非常に重要です。このタイミングを誤ると、肥料の効果が十分に発揮されなかったり、かえって植物にダメージを与えてしまうことがあります。

専門的には、施肥は大きく**「元肥」と「追肥」**の二つの段階に分けられます。

1. 元肥(もとごえ)

元肥とは、植物を植え付ける前、または種をまく前に土壌に施す肥料のことです。この時期に施す肥料は、植物が新しい環境に根を張り、初期の生育を順調に進めるための土台となります。

- 目的: 植え付け後の根の発育を促進し、植物が自立して栄養を吸収できる状態に整えること。

- 適した肥料: 効果がゆっくりと長く続く緩効性肥料が適しています。有機肥料や、粒状の化成肥料がこれにあたります。

- 施肥方法: 植え付けの約1〜2週間前に、土全体に均一に混ぜ込みます。これにより、根が張るスペース全体に栄養が行き渡ります。

2. 追肥(ついひ)

追肥とは、植物が成長している途中に、不足した栄養を補うために施す肥料のことです。植物は成長するにつれて多くの栄養を消費するため、元肥だけでは栄養が足りなくなることがほとんどです。

- 目的: 植物の生育をさらに促し、花や実をつけさせること。

- 適した肥料: 効果がすぐに現れる速効性肥料が適しています。液体肥料や、粒状の化成肥料がこれにあたります。

- 施肥方法:

- 時期: 植物の種類や生育状況に応じて判断します。葉が黄色くなったり、茎が細くなったりするなど、栄養不足のサインが見えたら追肥のタイミングです。

- 与え方: 株の根元から少し離れた場所に与えます。根の先端は外側に伸びているため、株元から離れたところに施すことで、効率よく吸収させることができます。

肥料の効果を最大限に引き出すためには、植物の生育ステージをよく観察し、それぞれの段階で必要とする栄養素を適切なタイミングで与えることが大切です。

肥料の三要素を計算するためのツール

「植物に最適な肥料の比率をどう計算すればいいの?」という疑問は、特に初心者にとって大きなハードルとなりがちです。しかし、今日ではこの作業を簡単にしてくれる便利なツールが多数存在します。これらを活用することで、経験が浅い方でも、専門家レベルの施肥管理が可能になります。

専門的な知識が必要な肥料計算ですが、その背景には土壌の種類、pH、栽培する植物の種類、そして生育段階など、複数の複雑な要因が絡み合っています。これらすべてを考慮して手動で計算するのは非常に困難です。

そこで役立つのが、以下のようなツールです。

- オンライン肥料計算ツール: 多くの農業関連団体や園芸資材メーカーのウェブサイトで、無料の計算ツールが公開されています。これらのツールは、栽培する作物の種類、土壌診断結果(土壌のpHや既存の養分量など)、目標とする収穫量といった情報を入力するだけで、最適な肥料の三要素の比率や、必要な施肥量を自動で計算してくれます。

- スマートフォンアプリ: 園芸や家庭菜園向けのアプリの中には、植物の写真を撮るだけで病気や栄養不足の兆候を診断し、適切な肥料のアドバイスをくれる機能を持つものもあります。また、施肥のタイミングをリマインダーで知らせてくれる便利な機能も搭載されています。

- 市販の簡易土壌診断キット: これは、土壌のpHや肥料の三要素の現状を自分で手軽に測定できるキットです。これらのキットを使って得たデータをオンラインツールやアプリに入力することで、より精度の高い施肥計画を立てることができます。

これらのツールは、単に計算を代行してくれるだけでなく、なぜその比率が必要なのか、なぜそのタイミングで施肥すべきなのかといった知識を深めるきっかけにもなります。ぜひこれらの便利なツールを活用して、賢く効率的に植物を育てていきましょう。

肥料の三要素の種類と選び方

肥料の三要素を含む肥料には、様々な種類があります。それぞれの特徴を理解して、自分の栽培スタイルや植物に合ったものを選びましょう。

化学肥料と有機肥料の違い

肥料は、その製造方法や主成分によって大きく化学肥料と有機肥料に分けられます。それぞれに異なる特性があり、植物の育て方や土壌の状態に合わせて使い分けることが重要です。

1. 化学肥料(化成肥料)

化学肥料は、石油などの無機物から人工的に合成された肥料です。成分が窒素・リン酸・カリウムの形で安定しているため、成分比率が明確に表示されており、植物が必要とする栄養素をピンポイントで補給できます。

- 専門性: 成分がすぐに水に溶け、根から迅速に吸収されるため、速効性に優れています。これにより、植物の生育不良を短期間で改善することができます。また、成分が均一であるため、過剰な施肥を避けるために量を正確にコントロールしやすいという利点があります。

- 読みやすさ: 植物に「即効性の栄養ドリンク」を与えるようなイメージです。早く元気にさせたいときや、栄養不足の症状がはっきり出ているときに効果を発揮します。ただし、与えすぎると根を傷める「肥料焼け」を起こしやすいため、注意が必要です。

2. 有機肥料

有機肥料は、油かす、魚粉、骨粉、鶏糞、堆肥など、動植物由来の天然素材から作られた肥料です。

- 専門性: 土壌中の微生物が有機物を分解することで、時間をかけてゆっくりと栄養素が植物に供給されるため、緩効性に優れています。この分解過程は、土壌中の微生物の活動を活発にし、土壌そのものを豊かにする土壌改良効果も持ち合わせています。これにより、土壌の団粒構造が形成され、通気性や保水性が向上します。

- 読みやすさ: 植物に「バランスの取れた定食」を与えるようなイメージです。即効性はないものの、長期的に見て植物を丈夫に育て、土壌環境を改善する効果があります。土壌に微生物が増えることで、病害虫に強い健康な植物を育てることができます。

どちらの肥料にもメリットとデメリットがあり、目的や状況に応じて使い分けることが大切です。初心者のうちは、両方の良い点を組み合わせた、元肥に有機肥料、追肥に化学肥料を使う方法もおすすめです。

液体肥料と固形肥料の特徴

肥料は、その形状によっても種類が分かれ、それぞれに異なる利点があります。ここでは、園芸店でよく見かける液体肥料と固形肥料の特徴を解説します。

1. 液体肥料

液体肥料は、水に溶かして使うタイプの肥料です。成分が水に溶けた状態で植物に与えられるため、根から直接、そして即座に吸収されるのが最大の特徴です。

- 専門性: 液体肥料は、植物の栄養吸収経路である根からの水分吸収に直接作用するため、速効性に優れています。これにより、植物が急激な栄養不足に陥った際や、生育を素早く促したいときに非常に効果的です。また、葉の表面からも栄養を吸収させる「葉面散布」にも適しており、効率的な施肥が可能です。

- 読みやすさ: 植物に「点滴」を与えるようなイメージです。元気がない植物に素早く栄養を補給したい時や、追肥としてこまめに栄養を足したいときに便利です。ただし、効果が持続しないため、継続的な施肥が必要になります。

2. 固形肥料

固形肥料は、粒状やペレット状、またはブロック状の肥料で、土に直接混ぜ込んだり、株元に置いたりして使います。

- 専門性: 固形肥料は、雨や水やりによって徐々に溶け出し、時間をかけてゆっくりと栄養素を土壌に供給する緩効性に優れています。これにより、植物は長期間にわたって安定した栄養を得ることができ、一度の施肥で済むため管理の手間を減らせます。また、土壌中に微生物が活動するための環境を整える助けにもなります。

- 読みやすさ: 植物に「時間をかけて溶けるタブレット」を与えるようなイメージです。植え付け時の元肥として使ったり、頻繁に追肥ができない場合に非常に役立ちます。

どちらの肥料にもメリットとデメリットがあり、植物の種類、生育ステージ、そしてあなたの栽培スタイルに合わせて選ぶことが大切です。例えば、元気のない植物には速効性のある液体肥料を、長期的な安定成長を目的とする場合は緩効性のある固形肥料を使用するなど、目的に応じて使い分けることで、より効果的な施肥が実現します。

土壌改良における肥料の選び方

肥料は、植物に直接栄養を与えるだけでなく、土壌そのものの質を改善する役割も果たします。土壌改良は、植物が健全に生育するための基盤を築く上で非常に重要であり、適切な肥料を選ぶことがその第一歩となります。

専門的に見ると、土壌改良の目的は、土壌の物理性(構造、通気性、保水性、排水性)、化学性(pH、養分バランス)、生物性(微生物の活動)を理想的な状態に近づけることです。この目的に合わせて、肥料を戦略的に使い分けることが求められます。

- 物理性の改善: 砂のように水はけが良すぎる土や、粘土のように水はけが悪く固まりやすい土は、植物の根が十分に呼吸できず、養分も流出しやすくなります。このような土壌には、有機肥料が非常に有効です。有機肥料は、土壌中で分解される過程で団粒構造を形成します。これは、土の粒子が小さな塊になることで、土の間に隙間ができ、通気性や保水性、排水性がバランスよく向上する理想的な状態です。堆肥や腐葉土などが代表的な資材です。

- 化学性の改善: 多くの植物は、弱酸性から中性の土壌(pH 6.0〜7.0)を好みます。しかし、日本の土壌は酸性に傾きがちです。土壌のpHが適切でないと、たとえ肥料の三要素が土中に存在していても、植物が吸収できない形になってしまいます。このpHを調整するために、苦土石灰などの石灰資材が使われます。これらは厳密には肥料ではありませんが、肥料の三要素の効果を最大限に引き出すために不可欠な資材です。

- 生物性の改善: 土壌中の微生物は、有機物を分解して植物が吸収しやすい形にしたり、病原菌の増殖を抑えたりするなど、重要な役割を果たします。有機肥料は、これらの微生物の餌となり、土壌の生態系を豊かにします。

土壌改良の観点から肥料を選ぶ際は、即効性のある化学肥料だけでなく、長期的な視点で土壌を豊かにする有機肥料を積極的に取り入れることが重要です。まずは、有機肥料や堆肥を元肥として土に混ぜ込むことから始めてみましょう。

肥料の三要素におけるバランスの重要性

植物の健康を保ち、豊かな収穫を得るためには、肥料の三要素のバランスを理解することが不可欠です。

土壌のpHと肥料の関係

土壌のpH(酸度)は、植物が肥料の三要素を効率よく吸収するために極めて重要な要素です。pHは、土壌がどれだけ酸性かアルカリ性かを示す指標で、この数値が適正な範囲にないと、たとえ土の中に十分な栄養素があっても、植物はそれを利用することができません。

専門的に見ると、肥料の三要素をはじめとする多くの栄養素は、特定のpH範囲内で最も溶解しやすく、植物の根から吸収されやすい状態になります。

- 弱酸性〜中性(pH 6.0〜7.0): 多くの野菜や花が好む理想的なpH範囲です。このpHでは、窒素、リン酸、カリウムを含むほとんどの必須栄養素が植物に吸収されやすい形になっています。

- 強酸性(pH 5.5以下): 土壌が強酸性に傾くと、リン酸が土中のアルミニウムや鉄と結合してしまい、植物が吸収できない形になります。これにより、リン酸が不足しているのと同じ症状(葉が赤紫色になるなど)が現れます。

- アルカリ性(pH 7.5以上): 土壌がアルカリ性になると、鉄やマンガンなどの微量要素が不溶化し、吸収されにくくなります。これらの栄養素が不足すると、新しい葉が黄色くなるなどの症状が出ることがあります。

日本の土壌は、雨が多く、火山灰が多いため、一般的に酸性に傾きやすい性質を持っています。そのため、定期的に土壌のpHを測定し、必要に応じて苦土石灰などのアルカリ性資材を施して調整することが大切です。

土壌のpHと肥料の関係は、まるで鍵と鍵穴のようなものです。 pHが適切な範囲にある土壌は、栄養素を吸収するための「鍵穴」が正しく機能している状態といえます。pHを意識して土壌管理を行うことが、施肥の効果を最大限に引き出し、植物を健康に育てるための秘訣です。

植植物の健康を保つための栄養バランス

植物が健康に育つためには、肥料の三要素である窒素・リン酸・カリウムが、単に豊富にあるだけでなく、互いにバランスよく供給されることが不可欠です。これは、人間が健康な体を維持するために、特定の栄養素だけを過剰に摂取するのではなく、タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂ることが重要なのと似ています。

専門的に見ると、植物の生育における栄養素のバランスは「最小養分律」という法則に支配されています。これは、植物の成長は、その成長に最も不足している栄養素によって制限されるという考え方です。たとえば、窒素やリン酸が十分に供給されていても、カリウムが極端に不足していれば、植物の生育はカリウムの量で頭打ちになってしまいます。

また、ある栄養素の過剰な供給は、別の栄養素の吸収を妨げる「拮抗作用」を引き起こすことがあります。例えば、カリウムを過剰に与えすぎると、土壌中のカルシウムやマグネシウムの吸収が阻害され、これらの栄養素が不足しているのと同じ症状が現れてしまいます。

このように、肥料の三要素は、それぞれが単独で働くのではなく、互いに影響し合いながら植物の健康を支えています。バランスの取れた栄養供給は、植物の免疫力を高め、病気や害虫に対する抵抗力を強化します。健康な植物は、病原菌が侵入しにくい丈夫な細胞壁を持ち、害虫が嫌う成分を生成することもあります。

したがって、肥料を選ぶ際には、植物の種類や生育段階に応じた最適な成分比率を持つものを選び、過不足なく与えることが重要です。パッケージに記載されたNPKの比率を参考に、植物の生育状況を観察しながら、適切な栄養バランスを保つことが、豊かな収穫や美しい花を咲かせるための鍵となります。

肥料の施用による環境への影響

肥料は、植物の成長を助ける一方で、その不適切な使用は環境に深刻な影響を与える可能性があります。特に、肥料の三要素に含まれる成分は、植物に吸収されずに土壌に残ると、水や空気を通じて生態系に悪影響を及ぼすことがあります。

専門的に見ると、肥料成分の中でも特に窒素やリン酸は、植物に吸収されない余剰分が、雨水とともに河川や湖沼、そして海へと流出する「面源汚染」を引き起こします。これにより、水域の富栄養化が進み、藻類やプランクトンが異常に増殖する「アオコ」や「赤潮」が発生します。

これらの異常繁殖は、水中の酸素を大量に消費するため、魚類をはじめとする水生生物が窒息死する原因となります。また、一部の藻類は有毒な物質を生成し、食物連鎖を通じて人や動物の健康を脅かすこともあります。

さらに、過剰な窒素は土壌中の微生物によって分解される過程で、温室効果ガスである**亜酸化窒素()**を発生させることがあります。亜酸化窒素は、二酸化炭素の約300倍の温室効果を持つとされており、地球温暖化の一因とも考えられています。

このような環境への影響を避けるためには、「必要な時に、必要な量を、必要な場所に施す」という適正な施肥を心がけることが極めて重要です。具体的には、土壌診断を行い、植物の生育状況を細かく観察しながら、肥料の種類や量を調整することが求められます。

例えば、緩効性で土壌にやさしい有機肥料を使い、植物が本当に栄養を必要としている追肥のタイミングを見極めること。そして、土壌のpHを適切に保ち、肥料が効率よく吸収される環境を整えることも、環境負荷を減らすための重要なステップです。

私たちは、肥料を賢く使うことで、植物の成長を楽しみながら、地球環境を守る責任も果たさなければなりません。

初心者向け!肥料の三要素の使用法

最後に、家庭菜園を始めたばかりの方向けに、肥料の三要素をどう使えばいいのか、具体的な方法を解説します。

家庭菜園での肥料の使い方

家庭菜園を始めたばかりの方にとって、肥料をどう使えばいいのかは大きな疑問かもしれません。しかし、いくつかの基本的なステップを理解すれば、誰でも簡単に、そして効果的に植物を育てることができます。

専門的に見ると、家庭菜園における施肥は、植物のライフサイクルに合わせて計画的に行うことが成功の鍵となります。これは、植物が成長段階ごとに異なる栄養要求を持つためです。

ステップ1:植え付け前の「元肥」

植物を植え付ける前の土づくりは、家庭菜園の成功を左右する最も重要な工程です。この段階で、植物が長期的に安定して成長できる土台を築きます。

- 目的: 植え付けたばかりの植物が、新しい環境でスムーズに根を張り、初期の生育を順調に進めるための栄養を供給すること。

- 使い方:

- 植え付けの1〜2週間前に、畝(うね)を作る土に堆肥と元肥を混ぜ込みます。

- 肥料は、パッケージに記載された量を守り、土壌全体に均一に混ぜるようにします。

- 初心者には、NPKのバランスが取れた緩効性の複合肥料(粒状の化成肥料など)がおすすめです。

ステップ2:生育中の「追肥」

植物が成長するにつれて、元肥の栄養だけでは足りなくなってきます。そこで、生育途中で追加の栄養を補給する「追肥」が重要になります。

- 目的: 植物の生育をさらに促し、豊かな花や実をつけるためのエネルギーを供給すること。

- 使い方:

- 葉が黄色くなってきた、成長が止まったなど、植物が栄養不足のサインを示したら追肥のタイミングです。

- 追肥は、株の根元から少し離れた場所に与えます。これは、根の先端が最も栄養を吸収するからです。

- 液体肥料を使う場合は、水やりのついでに与えることができるので、手軽で便利です。

ステップ3:植物の種類に合わせた施肥

植物の種類によって、必要とする肥料の三要素の割合が異なります。

- 葉物野菜(ホウレンソウ、キャベツなど): 葉を収穫するので、窒素を多く含む肥料を多めに与えます。

- 果菜類(トマト、ナス、キュウリなど): 花や実をつけさせるために、リン酸とカリウムを多く含む肥料を追肥として与えることが特に重要です。

- 根菜類(ジャガイモ、ダイコンなど): 根やイモを大きく肥大させるために、カリウムを多く含む肥料を重点的に与えます。

これらの基本的な使い方を実践することで、あなたの家庭菜園はきっと成功するでしょう。植物をよく観察し、彼らが何を必要としているかを理解することが、何よりも大切です。

野菜や果物への適した肥料の選定

野菜や果物を家庭菜園で育てる際、それぞれの植物が持つ独特な成長サイクルと収穫目的を理解し、それに合わせた肥料を選ぶことが、高品質な収穫を得るための鍵となります。

専門的に見ると、植物の栄養要求は「栄養成長」と「生殖成長」のバランスによって決まります。

- 葉を収穫する野菜(葉物野菜): ホウレンソウ、キャベツ、レタス、ネギなどは、葉や茎の成長が目的です。これらの野菜には、葉の成長を促す**窒素(N)**の割合が高い肥料が適しています。窒素は葉緑素の主成分であり、光合成を活発にして株全体を大きく成長させます。

- 実や果物を収穫する野菜・果物(果菜類): トマト、ナス、キュウリ、イチゴ、メロンなどは、花を咲かせ、実をつけることが目的です。この場合、開花と結実に深く関わる**リン酸(P)と、果実の品質や甘みを高めるカリウム(K)**の割合が高い肥料を選びます。特に実が肥大する時期には、カリウムを重点的に与えることで、甘く美味しい果実を育てることができます。

- 根やイモを収穫する野菜(根菜類): ダイコン、ニンジン、ジャガイモ、サツマイモなどは、根や地下茎を大きく育てることが目的です。これらの野菜には、根の成長を促進し、デンプンや糖の生成を助ける**カリウム(K)**の割合が高い肥料が適しています。

このように、栽培する植物が何を目的としているかを見極めることで、肥料の三要素の比率を戦略的に調整することができます。植物の種類ごとの栄養要求を理解し、適切なタイミングで適切な肥料を与えることが、家庭菜園の成功を左右する重要なポイントです。

肥料の施肥時期と具体的な方法

肥料を適切に与えるタイミングと方法は、植物の成長を最大限に引き出すために不可欠な要素です。これを理解し実践することで、肥料の効果を効率よく高めることができます。

専門的に見ると、施肥のタイミングは植物の成長サイクルと栄養要求の変化に基づいて決定されます。これは大きく**「元肥」と「追肥」**の2つの段階に分けられます。

1. 元肥(もとごえ)

元肥は、植物を植え付ける前、または種をまく前に土壌全体に施す肥料です。これは、植物が根を張り、初期の生育を順調に進めるための基盤づくりとなります。

- 時期: 植え付けの約1〜2週間前が理想的です。これにより、肥料が土壌に馴染み、根が養分を吸収しやすい状態になります。

- 方法:

- 土壌に混ぜ込む: 土壌を深く耕し、元肥を均一に混ぜ込みます。これにより、根が張るスペース全体に栄養が行き渡ります。

- 適した肥料: 効果がゆっくりと長く続く緩効性肥料(例:有機肥料、粒状の化成肥料)を選びます。

2. 追肥(ついひ)

追肥は、植物が成長している途中で、不足した栄養を補うために施す肥料です。植物は成長するにつれて多くの栄養を消費するため、元肥だけでは栄養が足りなくなります。

- 時期: 植物の生育状況を観察して判断します。葉の色が薄くなったり、成長が鈍化したりしたら、追肥のサインです。

- 方法:

- 株元から離して施す: 肥料は、根の先端が伸びている株の周囲に与えます。株元に近すぎると根を傷める「肥料焼け」の原因になります。

- 少量ずつ、数回に分けて: 一度に大量に与えるのではなく、少量をこまめに与えるのが効果的です。特に液体肥料は、水やりのたびに少量ずつ与えることで、安定した栄養供給ができます。

- 適した肥料: 効果がすぐに現れる速効性肥料(例:液体肥料、速効性の化成肥料)が追肥に適しています。

このように、植物のライフサイクルに合わせて適切なタイミングで肥料を与えることが、植物を元気に育てるための重要なポイントです。

まとめ

まとめ

この記事では、植物の健全な成長に不可欠な肥料の三要素、すなわち窒素(N)、リン酸(P)、**カリウム(K)**について、その働きから具体的な使い方までを専門的な視点も交えながら、初心者の方にも分かりやすく解説しました。

- 窒素は葉や茎を大きく育てる「葉肥」

- リン酸は花や実、根を育てる「実肥」

- カリウムは植物全体の健康を保つ「根肥」

これらの三要素は、それぞれが異なる重要な役割を担っており、単独ではなく、バランスよく植物に供給されることが、豊かな収穫や美しい花を咲かせるための鍵となります。

家庭菜園やガーデニングにおいて、肥料は「たくさん与えれば良い」というものではありません。植物の種類や生育段階に応じて、適切な比率の肥料を選び、必要な時に、必要な量だけを与える適正な施肥を心がけることが大切です。また、肥料の種類(化学肥料と有機肥料、液体肥料と固形肥料)や土壌のpHとの関係を理解することで、より効率的に、そして環境にやさしい栽培が可能になります。

肥料の三要素を正しく理解し、実践することで、あなたの植物はきっと見違えるほど元気に育ち、ガーデニングや家庭菜園がもっと楽しくなるはずです。この記事が、あなたの緑豊かな生活の一助となれば幸いです。

記事のポイント

- 肥料の三要素は、窒素・リン酸・カリウムである。

- 肥料のパッケージにある「NPK」の数字は、それぞれの成分比率を示す。

- 窒素は葉や茎を、リン酸は花や実を、カリウムは植物全体の健康を育てる。

- 葉物野菜には窒素、花や実にはリン酸、根菜にはカリウムが特に重要である。

- 植物の生育段階によって、必要な肥料の比率は変わる。

- 肥料が不足すると生育不良や葉の変色などの症状が出る。

- 肥料の与えすぎは「肥料焼け」を引き起こすので注意が必要である。

- 元肥は植え付け前、追肥は生育途中に与えるのが一般的である。

- 化学肥料は速効性、有機肥料は緩効性で土壌改良効果もある。

- 液体肥料は速効性、固形肥料は持続性がある。

- 土壌のpHを適正に保つことが、肥料の吸収を助ける。

- 栄養バランスが取れていると、病気や害虫に強い植物になる。

- 家庭菜園では、植物の種類に合わせた肥料選びが重要である。

- 肥料は、必要な時に必要な量だけ与えることが大切である。

- 適切な施肥は、豊かな収穫や美しい花を咲かせる鍵となる。

関連記事「似したい!家庭菜園で成功するニンニク栽培の秘訣【植え付けから追肥、病害虫対策まで】」はこちら

関連記事「土壌改良資材 強力カルスNG-Rを使って腐葉土を作ってみた!」はこちら