玉ねぎは家庭菜園でも人気の高い野菜ですが、「種まきの時期を間違えると失敗しやすい」という特徴があります。特に初心者の場合、早くまきすぎて苗が大きくなりすぎる、または遅すぎて冬越しできないなど、時期選びが最大のポイントです。

本記事では、「玉ねぎ 種蒔き 時期」を中心に、プランター栽培・育苗箱・畑での栽培方法、失敗しないためのコツ、発芽率を高める方法まで徹底解説します。さらに種類ごとの特徴や地域別スケジュールも紹介し、初心者でも実践できるマニュアルとしてまとめました。

玉ねぎの種まき時期を押さえることが成功の第一歩

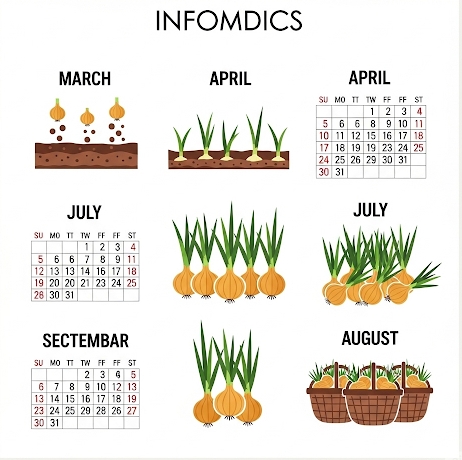

地域別・品種別の種まきカレンダー

玉ねぎの種まき時期は地域の気温と品種の特性によって変わります。以下は一般的な目安です。

| 地域 | 早生品種 | 中生品種 | 晩生品種 |

|---|---|---|---|

| 北海道 | 4月中旬~5月上旬 | 4月中旬~5月上旬 | 不適 |

| 東北・北関東 | 8月下旬~9月上旬 | 8月下旬~9月中旬 | 9月中旬 |

| 関東・東海 | 9月上旬~中旬 | 9月中旬 | 9月下旬 |

| 近畿・中国・四国 | 9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 |

| 九州・沖縄 | 9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬~10月上旬 |

地域・品種で変わる玉ねぎ種まきカレンダー:成功を導く精密なタイミング

種まき時期を間違えるとどうなる?成功と失敗を分ける「生育サイクル」の理解

玉ねぎの種まき時期がなぜ重要なのか。それは、玉ねぎの生育サイクルが気候と密接に関わっているからです。適切な時期に種をまかないと、その後の生育に致命的な影響を及ぼし、最悪の場合、収穫が全くできなくなってしまうこともあります。ここでは、種まきが早すぎた場合と遅すぎた場合に起こる問題点を、専門的な視点から解説します。

種まきが早すぎた場合:問題は「とう立ち」にあり

種まきの時期が適切とされる8月下旬よりもさらに早い時期に種をまくと、玉ねぎの苗は冬が来る前に必要以上に大きくなってしまいます。一見、元気に育っているように見えますが、これが後に大きな問題を引き起こします。

玉ねぎは、一定の大きさまで成長した状態で低温にさらされると、「花を咲かせる準備ができた」と勘違いします。これを花芽分化と言います。花芽分化が起こった玉ねぎは、春になって気温が上昇すると、玉ねぎの中心から花茎が伸びてくる**「とう立ち」**という現象を起こします。

とう立ちした玉ねぎは、花を咲かせるためにすべてのエネルギーを花茎に集中させてしまいます。そのため、肝心な地下部の球(玉ねぎ本体)が肥大せず、硬くて食べられない状態になってしまいます。

種まきが遅すぎた場合:冬の寒さに耐えられない「小玉」の悲劇

逆に、9月下旬以降に種をまくのが遅れてしまうと、冬が来るまでに玉ねぎの苗が十分に成長できません。小さな苗は、寒さに弱く、凍結や乾燥によって枯れてしまうリスクが高まります。

たとえ枯れずに冬を越せたとしても、苗が小さすぎるために、春になってからの生長も遅れがちです。その結果、本来であれば大きく育つはずの玉ねぎが、いつまでたっても大きくならず、収穫期になってもゴルフボールほどの小さな「小玉」になってしまうのです。

これは、玉ねぎが球を肥大させるための十分な葉を冬までに確保できなかったためです。葉は光合成によって養分を作り出す役割を担っており、葉の数が少ないと、球を太らせるためのエネルギーが不足してしまいます。

このように、玉ねぎの種まき時期は、単に「いつまくか」というだけの問題ではありません。その後の生育サイクル全体を左右する、最も重要な工程と言えるのです。美味しい玉ねぎを収穫するためには、品種ごとの適切な種まき時期をしっかりと守ることが何よりも大切です。

玉ねぎ栽培を成功させるための発芽率UPの秘訣

玉ねぎの種まきで、まず直面するのが「なかなか芽が出ない」という問題です。発芽率が低いと、その後の生育計画が大きく狂ってしまいます。しかし、いくつかの簡単な工夫をするだけで、発芽率を劇的に高めることができます。ここでは、初心者の方でも実践できる、発芽率を上げるための秘訣をご紹介します。

1. 新鮮な種を選ぶこと

当たり前のように聞こえますが、これが最も重要です。玉ねぎの種は、時間が経つと発芽率がどんどん低下します。できるだけ新しい、今年採れたばかりの種を使用しましょう。種袋に記載されている有効期限や、採種年度を必ず確認してください。

2. 「催芽処理」で発芽を促す

種まきの前に、ひと手間かけるだけで発芽率がぐんと上がります。これが「催芽処理」です。

- 種を水に浸す: 種を清潔な水に一晩(8~12時間程度)浸します。

- 水分を拭き取る: 浸した種をキッチンペーパーなどで水分を拭き取り、乾かします。

- 種まき: 水分を含んで少し膨らんだ種を、乾燥しないうちにまきます。

この処理を行うことで、種の休眠状態が破られ、発芽の準備が整います。

3. 適度な水やりと温度管理

種をまいた後は、土壌の乾燥を防ぐことが大切です。

- 水やり: 毎日、霧吹きなどで土の表面を軽く湿らせます。水を大量に与えすぎると、種が流れたり、根腐れの原因になるので注意が必要です。

- 温度: 玉ねぎの発芽に適した温度は15〜20℃です。この温度帯を保つことで、発芽がスムーズに進みます。

これらのポイントを押さえることで、発芽という最初の関門を突破し、玉ねぎ栽培の成功に一歩近づくことができます。

栽培方法別の種まき実践マニュアル

プランター栽培で成功させる玉ねぎの種まき方法:スペースを活かす実践マニュアル

「畑がないから…」と玉ねぎ栽培を諦めていませんか?実は、プランターを使えば、ベランダや庭の限られたスペースでも十分に美味しい玉ねぎを育てることができます。ここでは、プランター栽培ならではのメリットを活かし、成功率を最大限に高めるための専門的な種まき方法と管理のコツを解説します。

1. プランターと用土の選び方:根張りを促す最適な環境

プランター栽培の成否は、使用する容器と土に大きく左右されます。

- プランターの選び方: 玉ねぎは根がしっかりと張ることで球が太ります。そのため、深さが20cm以上ある、深型のプランターを選びましょう。横幅も30cm以上あるものがおすすめです。複数の苗を育てる場合は、幅広の大型プランターを使用すると管理がしやすくなります。通気性と水はけを良くするため、底穴がしっかり開いていることを確認してください。

- 用土の準備: 畑の土をそのまま使うのはNGです。病原菌や害虫が含まれている可能性があり、水はけも悪いことが多いです。市販の「野菜用培養土」を使用しましょう。すでに必要な栄養分がバランス良く配合されているため、初心者でも安心して使えます。さらに、元肥として緩効性肥料を混ぜ込むと、長期間にわたって肥料効果が持続し、苗の生育をサポートします。

2. 種まきと間引きのテクニック:密集を防ぎ健康な苗を育てる

プランター栽培では、限られたスペースを有効に使うための種まきと間引きが非常に重要です。

- 種まき: プランターに用土を入れ、深さ1cm程度の溝を2〜3本作ります。種をまく間隔は、**1cm間隔で「すじまき」**にしましょう。種をまいた後は、薄く土をかぶせて軽く押さえ、たっぷりと水をやります。この際、ジョウロの勢いが強すぎると種が流れてしまうので、シャワー状にして優しく与えましょう。

- 間引き: 発芽後、本葉が2〜3枚になった頃が最初の間引きのタイミングです。成長の悪いものや、密集している部分の苗を抜き取り、3cm間隔にします。最終的には、鉛筆ほどの太さになった苗を、株間10cm程度に広げます。この間引き作業を丁寧に行うことで、それぞれの苗が日光や栄養を十分に吸収できるようになり、丈夫な苗に育ちます。

3. 水やりと管理のポイント:病害虫から苗を守る

プランター栽培は、畑に比べて土が乾燥しやすいのが特徴です。

- 水やり: 土の表面が乾いたら、プランターの底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。特に発芽直後や、乾燥しやすい夏場は、こまめな水やりが欠かせません。ただし、水のやりすぎは根腐れの原因になるため、土の状態をよく見て判断しましょう。

- 病害虫対策: プランターは移動が可能なため、雨の当たりにくい場所や風通しの良い場所に置くことで、病害虫のリスクを減らすことができます。葉に病斑が見られたり、害虫が発生したりした場合は、早めにその部分を取り除き、必要に応じて薬剤を散布しましょう。

これらのポイントを押さえれば、プランターでも質の高い玉ねぎの苗を育て、美味しい玉ねぎを収穫することができます。マンションのベランダでも、ぜひ玉ねぎ栽培に挑戦してみてください。

育苗箱でプロの苗を育てる:玉ねぎ種まきの実践テクニック

育苗箱は、限られたスペースで多くの苗を均一に育てるためのプロ仕様のツールです。畑に直接まくよりも発芽率が高く、苗の生育管理がしやすいという大きなメリットがあります。ここでは、育苗箱の特性を最大限に活かし、プロ農家のような高品質な玉ねぎの苗を育てるための専門的な方法を解説します。

1. 育苗箱の準備と土の選定:均一な発芽を促す基盤作り

育苗箱での種まきは、まず土の準備が最も重要です。

- 育苗箱の選定: 市販されている育苗箱は、サイズや深さが様々です。玉ねぎは根がしっかり張るため、深さが7cm以上のものを選ぶと良いでしょう。また、底に排水用の穴が複数開いていることを確認してください。

- 用土の準備: 畑の土は、病原菌や害虫、雑草の種が含まれている可能性があるため、育苗には不向きです。市販の「育苗用培土」を使用しましょう。育苗用培土は、玉ねぎの種が発芽しやすいように、通気性、保水性、排水性のバランスが最適に調整されています。さらに、元肥として少量の緩効性肥料を混ぜ込むと、苗が育つ間の栄養切れを防ぐことができます。

2. 種まきと覆土の技術:発芽率を最大限に引き出す

育苗箱に土を入れたら、種まきを行います。この時の丁寧な作業が、発芽率とその後の生育を大きく左右します。

- すじまき: 育苗箱の表面を平らにならした後、深さ5mmほどの溝を2〜3cm間隔で作ります。この溝に種を**1cm間隔で「すじまき」**していきます。種まきが密集しすぎると、苗同士が光や養分を奪い合い、弱い苗になってしまいます。

- 覆土: 種をまいた後は、薄く均一に土をかぶせます。覆土が厚すぎると種が呼吸できなくなり、薄すぎると乾燥してしまいます。覆土の厚さは、**種の直径の2〜3倍(約5mm)**が目安です。

- 水やり: 種まき後は、育苗箱の底から水が流れ出るまで、たっぷりと水を与えます。この時、ジョウロのシャワー口をできるだけ細かくし、優しく水を与えることが重要です。水の勢いが強いと種が動いてしまい、発芽位置がずれてしまいます。

3. 育苗期間中の管理:丈夫な苗を育てるためのポイント

発芽後も、苗の管理を怠らないことが大切です。

- 温度管理: 玉ねぎの苗は、日中の気温が25℃を超えると生育が鈍ります。育苗箱は、風通しが良く、日当たりの良い涼しい場所に置きましょう。

- 間引き: 本葉が2~3枚になったら、最初の間引きを行います。生育の悪いものや密集した部分を抜き取り、株間を2〜3cmに広げます。この間引きを丁寧に行うことで、残った苗が健康的に育つためのスペースと栄養を確保できます。

- 水やり: 土の表面が乾いたら、午前中の涼しい時間帯に水を与えます。午後遅くに水やりをすると、夜間に土壌が冷えすぎてしまうことがあるため注意が必要です。

育苗箱を使えば、天候に左右されにくい環境で、均一で健康な玉ねぎの苗を効率的に育てることができます。これらのポイントを押さえて、植え付け後の成功率を飛躍的に高めましょう。

畑での直まき栽培:プロが実践する土壌作りの極意

玉ねぎの「畑での直まき栽培」は、育苗の手間が省ける反面、気象条件や土壌の状態に生育が大きく左右されるため、より専門的な知識と準備が求められます。特に重要なのは、玉ねぎの根が深く、そして広く張れるような、理想的な土壌環境を整えることです。ここでは、畑での直まき栽培を成功に導くための、プロが実践する土壌作りの極意と、その後の管理方法を詳しく解説します。

1. 土壌改良:玉ねぎが求める理想の土とは

玉ねぎは、水はけが良く、通気性に富んだ、しかし適度な保水力もある土壌を好みます。種まきの2〜3週間前には、以下の手順で土壌改良を行い、玉ねぎの生育に適した環境を整えましょう。

- pH調整: 玉ねぎは、pH6.0~6.5の弱酸性の土壌を好みます。土壌が酸性に傾いている場合は、苦土石灰や消石灰を散布してよく耕し、酸度を調整します。

- 堆肥の施用: 完熟堆肥をたっぷりと施し、土をやわらかく、フカフカにします。これにより、水はけと通気性が向上し、玉ねぎの根がスムーズに伸びるための環境が作られます。堆肥の量は、1㎡あたり2〜3kgが目安です。

- 元肥の施用: 玉ねぎは肥料を好みますが、過剰な施肥は病害虫の原因や「とう立ち」を促すことにつながります。バランスの取れた化成肥料(窒素、リン酸、カリウムが均等に含まれるもの)を、堆肥と同時に施しましょう。

2. 種まきと間引きの技術:密植を防ぎ、健全な生育を促す

直まき栽培では、育苗箱と異なり、一度発芽した場所から移動させることができません。そのため、種まきの段階から適切な間隔を空け、その後の間引きを徹底することが重要です。

- 畝立て: 畝は、幅70〜80cm、高さ10cm程度に立てて水はけを良くします。畝の中央に深さ1cmの溝を作り、種をまく準備をします。

- 種まき: 溝に種を**1cm間隔で「すじまき」**にまきます。種をまいた後は、薄く土をかぶせ、軽く鎮圧(手で軽く押さえる)して、種と土を密着させます。

- 間引き: 発芽後、本葉が2〜3枚になったら、生育の悪いものや密集している部分の苗を間引きます。最初は株間を3cm程度に、その後、最終的には株間10cm程度に調整します。この丁寧な間引き作業によって、それぞれの株に十分な日光と栄養が行き渡り、太く、健康な玉ねぎに育ちます。

3. 栽培期間中の管理:天候に左右されないための工夫

直まき栽培は、天候の影響を直接受けるため、こまめな管理が欠かせません。

- 水やり: 種まき直後は、土壌が乾燥しないように水やりを行います。発芽後は、土の表面が乾いたら与えるようにし、過湿にならないように注意しましょう。

- 追肥: 植え付け後の追肥は、玉ねぎの生育を大きく左右します。最初の追肥は、冬が来る前の10月下旬頃に行い、その後は春先の3月上旬頃に2回目の追肥を施すのが一般的です。追肥は、畝の間に施し、株に直接かからないように注意してください。

- 雑草対策: 雑草は、玉ねぎの生育に必要な栄養分や水分を奪ってしまうため、こまめに抜き取ることが重要です。

これらのポイントを押さえることで、畑での直まき栽培でも、プロ農家が育てるような、大きくて美味しい玉ねぎを収穫することが可能になります。

発芽率を高めるためのテクニック

種の事前処理:発芽率を最大化する「催芽(さいが)」の科学

玉ねぎ栽培の成功は、種をまく前から始まっています。特に重要なのが、種まき前の「事前処理」です。この一手間をかけるかかけないかで、発芽率が劇的に変わり、その後の苗の生育に大きな差が出ます。ここでは、種の休眠を打破し、発芽を促すための専門的な手法「催芽(さいが)」について、その科学的な根拠と実践的な方法を解説します。

1. なぜ催芽処理が必要なのか?:種の休眠と発芽メカニズム

玉ねぎの種には、発芽に適さない環境下で発芽を抑制する「休眠」という機能が備わっています。これは、自然界で種が確実に子孫を残すための生存戦略です。しかし、安定した環境下で確実に発芽させたい家庭菜園や農業においては、この休眠を意図的に打破する必要があります。

催芽処理は、種に水分と温度を与えることで、休眠状態から目覚めさせ、発芽に必要な酵素の活性化を促すことを目的としています。この処理により、種がもつ本来の発芽能力を最大限に引き出すことができるのです。

2. 実践!プロも行う「催芽処理」の具体的な手順

催芽処理は、ご家庭にある道具で簡単に実践できます。

- 種を水に浸す: まず、種を清潔な水に浸します。このとき、水に浸す時間は8〜12時間が目安です。あまり長時間浸しすぎると、種が酸素不足に陥り、かえって発芽率が低下することがあります。

- 水分を拭き取る: 水に浸した種を、キッチンペーパーなどの上に広げ、水分を優しく拭き取ります。この段階で種は水分を吸収し、少し膨らんでいます。

- 種まき: 水分を含んだ種を、乾燥させないうちに速やかにまきます。この時点で種は発芽の準備が整っているため、まいた後の発芽までの時間が短縮され、発芽率も向上します。

3. 催芽処理の効果を最大限に引き出すポイント

催芽処理の効果をさらに高めるためには、以下の点に注意してください。

- 水温: 水温は、20℃前後のぬるま湯が最適です。冷たすぎる水では種の活性化が遅れ、熱すぎる水では種が傷んでしまいます。

- 種の品質: 古い種や保存状態の悪い種は、催芽処理をしても発芽しないことがあります。必ず新しい種を使用しましょう。

- 病害対策: 催芽処理中に、種に付着した病原菌が繁殖する可能性があります。心配な場合は、微温湯消毒(50℃のお湯に種を10分間浸す)を事前に行うと、病害の予防につながります。

この催芽処理を行うことで、種まき後の発芽がより確実になり、栽培の最初の段階での失敗リスクを大きく減らすことができます。ぜひ、あなたの玉ねぎ栽培に取り入れてみてください。

玉ねぎ栽培を成功させる鍵は「土壌条件の最適化」にあり

玉ねぎを大きく、そして美味しく育てるためには、種まきの技術だけでなく、その根を支える土壌の質が極めて重要です。玉ねぎは、根がデリケートで深く張る性質があるため、土壌条件が適切でないと、球の肥大が阻害されたり、病害にかかりやすくなったりします。ここでは、玉ねぎ栽培に不可欠な土壌条件の最適化について、科学的な視点から解説します。

1. 理想的な土壌物理性:水はけと通気性を両立する

玉ねぎが最も好むのは、**「団粒構造」**と呼ばれる土壌です。これは、小さな土の粒子が集合して、まるで小さなスポンジのような塊(団粒)を形成している状態を指します。団粒構造の土壌は、以下の2つの重要な特性を持っています。

- 水はけの良さ: 団粒と団粒の間に隙間ができるため、余分な水分がスムーズに流れ出て、根腐れを防ぎます。

- 通気性の良さ: 隙間が多いことで、土中に酸素が豊富に供給されます。玉ねぎの根は酸素を必要とするため、この通気性が健全な生育に不可欠です。

団粒構造の土壌を作るためには、完熟堆肥や腐葉土などの有機物を積極的に施用することが効果的です。種まきの2〜3週間前までに、これらの有機物を土に混ぜ込み、深く耕すことで、土壌物理性を根本から改善できます。

2. 最適な土壌化学性:pHと栄養バランスの重要性

土壌の物理性が整ったら、次は化学性の最適化です。これは、玉ねぎが栄養を効率よく吸収できる環境を整えることを意味します。

- pH(土壌酸度): 玉ねぎは、pH6.0~6.5の弱酸性を好みます。この範囲外だと、土中の栄養分が吸収されにくくなったり、特定の病原菌が繁殖しやすくなったりします。もし土壌が酸性に傾いている場合は、苦土石灰などを散布して調整します。逆にアルカリ性に傾いている場合は、ピートモスなどを混ぜ込むことで酸度を下げられます。

- 栄養バランス: 玉ねぎは、特に生育初期に多くのリン酸を必要とします。リン酸は、根の生育を促し、苗を丈夫に育てるための重要な要素です。元肥として、リン酸を多く含む肥料を施用することで、初期生育を力強くサポートできます。

3. 施肥計画の策定:肥料焼けと「とう立ち」を防ぐ

玉ねぎの施肥は、適切な時期に適切な量を施すことが重要です。

- 元肥: 種まき前に施す元肥は、肥効が穏やかで持続性のある緩効性肥料が適しています。これにより、苗が成長する期間を通して安定した栄養供給が可能になります。

- 追肥: 生育が停滞する冬の終わりから、球が肥大を始める春先にかけて追肥を行います。この時期に追肥を施すことで、玉ねぎの球を大きく太らせることができます。

しかし、肥料のやりすぎには注意が必要です。特に窒素肥料が過剰になると、葉ばかりが茂り、球が肥大しなくなるだけでなく、「とう立ち」の原因にもなり得ます。肥料は、土壌の状態や玉ねぎの生育状況を観察しながら、計画的に施すことが大切です。

発芽管理の注意点:繊細なタマネギの芽を守り抜くプロの視点

タマネギの種まき後、無事に芽が出てきたら、ひと安心。しかし、ここからが本当の勝負です。発芽直後の苗は非常にデリケートで、ちょっとした環境の変化で簡単に枯れてしまいます。この時期に適切な管理を行うことで、その後の生育が格段に良くなります。ここでは、発芽後の苗を病気やストレスから守り抜き、健康な苗に育てるための専門的な管理術を解説します。

1. 水分管理の徹底:根腐れと乾燥のバランス

発芽直後のタマネギの苗は、まだ根が浅く、土壌の乾燥に非常に弱いです。かといって、水をやりすぎると根腐れを起こしてしまうため、適切な水分管理が欠かせません。

- 土壌表面の観察: 水やりの判断基準は、土壌の表面が乾いたタイミングです。指で触れてみて、乾燥していると感じたら水を与えましょう。

- 「過湿」と「乾燥」のサイン:

- 過湿: 葉が黄色く変色し、茎が細く、ヒョロヒョロと徒長します。土から嫌な臭いがする場合も根腐れのサインです。

- 乾燥: 葉の先端が茶色く枯れ始め、全体がしおれてきます。

- 水やりの方法: 育苗箱やプランターで栽培している場合は、底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。ただし、ジョウロの勢いが強いと、まだ柔らかい苗を傷つけてしまうため、シャワー口の細かいものを使用し、優しく与えてください。また、葉に水がかかると病気の原因になることがあるため、株元に直接与えるのが理想的です。

2. 温度と光の管理:徒長と日焼けを防ぐ

タマネギの苗は、光と温度に対して非常に敏感です。これらのバランスが崩れると、苗が弱ってしまいます。

- 徒長対策: 光が不足すると、苗は光を求めて茎を不自然に伸ばす**「徒長(とちょう)」**という状態になります。徒長した苗はヒョロヒョロとして弱く、植え付け後の活着が悪くなります。発芽後は、日当たりの良い場所に置き、十分に光を当てることが重要です。

- 温度管理: 発芽に適した温度は**15〜20℃**ですが、日中の高温にも注意が必要です。25℃以上が続くと、生育が停滞することがあります。育苗箱は、風通しの良い場所に置き、温度が上がりすぎないように管理しましょう。

- 日焼け対策: 発芽直後の苗を急に強い日差しに当てると、葉が焼けてしまうことがあります。発芽後は、最初は半日陰に置き、徐々に日当たりの良い場所に慣らしていく**「順化」**の作業を行うことで、日焼けを防ぐことができます。

3. 病害虫の早期発見と対策

発芽後の苗は病害虫に狙われやすい時期です。毎日観察し、異変にいち早く気づくことが重要です。

- 主な病気:

- べと病: 葉に淡い黄色の斑点が現れ、白いカビが生えます。

- さび病: 葉に赤褐色の小さな斑点が現れ、病状が進むと葉が枯れていきます。

- 主な害虫:

- アブラムシ: 葉や茎に群生し、汁を吸うことで生育を阻害します。

- ネキリムシ: 発芽直後の苗の根元を食害し、苗を枯らします。

これらの異変を発見したら、病気の場合は感染した葉を取り除き、必要に応じて適切な薬剤を散布します。害虫の場合は、手で取り除くか、市販の薬剤を散布して早期に対処しましょう。

発芽後の細やかな管理こそが、その後のタマネギ栽培を成功へと導く鍵となります。ぜひ、これらのポイントを実践し、丈夫な苗を育ててください。

記事のポイント

- 玉ねぎは種まき時期の選定が最重要

- 地域別・品種別カレンダーを参考にする

- 早まきはとう立ち、遅まきは生育不良の原因

- 発芽適温は15〜25℃

- プランター栽培では深さ20cm以上を確保

- 育苗箱では移植しやすい根管理を徹底

- 畑直まきでは条間・株間を守る

- 温湯消毒で病害予防

- 土壌pH6.0〜6.5が理想

- 幼苗期は乾燥と過湿の繰り返しを避ける

- 早生・中生・晩生で収穫時期と保存性が異なる

- 病害虫対策には防虫ネットと輪作が有効

- 苗の太さは鉛筆サイズが理想

- 冬越し防寒には不織布トンネルが有効

- 栽培方法はプランター・育苗箱・畑から選択

関連記事「初心者必見!肥料の三要素とその働きを徹底解説」はこちら