宮地嶽神社はどちらに有るの?

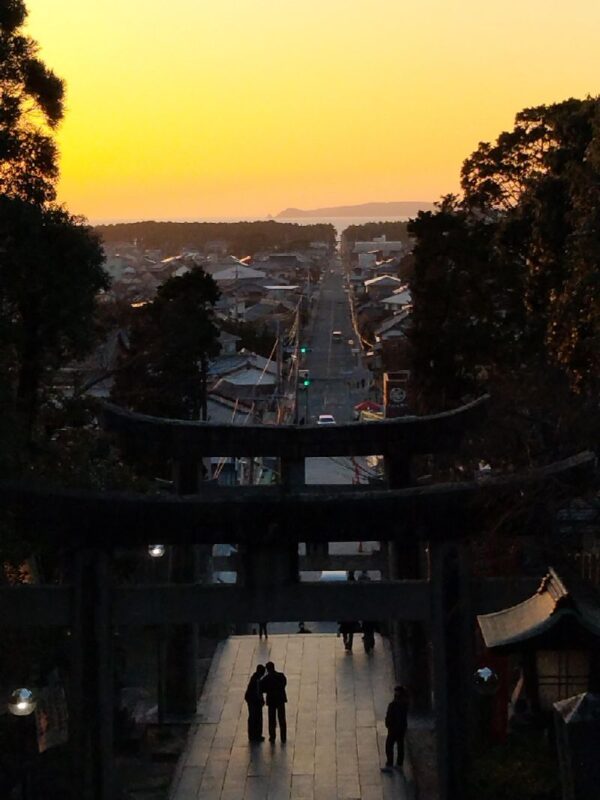

宮地嶽神社(みやじたけじんじゃ)は、福岡県の福津市にある神社で、特に「光の道」で有名です。毎年2月と11月の2回、太陽が神社の本殿に向かって一直線に昇る現象が観察され、多くの観光客がその美しい光景を見に訪れます。

宮地嶽神社(みやじたけじんじゃ)は、福岡県の福津市にある神社で、特に「光の道」で有名です。毎年2月と11月の2回、太陽が神社の本殿に向かって一直線に昇る現象が観察され、多くの観光客がその美しい光景を見に訪れます。

この神社は、地元の守り神として信仰を集めており、特に「勝運の神」として有名で、古来から多くの人々に崇敬されてきました。また、古代の伝説や歴史とも深い関わりがあり、戦勝祈願や商売繁盛、家内安全を祈る参拝者が訪れます。

どうして有名になったの?

宮地嶽神社の特徴のひとつは、毎年の「光の道」が自然現象として現れること。これは、神社の参道が東西にまっすぐ延びており、特定の日に太陽が参道の先に位置する本殿に向かって昇るためです。この美しい現象は、古代の人々が天文学的な知識をもとに神社の配置を意図的に設計したことを示唆しています。

宮地嶽神社の特徴のひとつは、毎年の「光の道」が自然現象として現れること。これは、神社の参道が東西にまっすぐ延びており、特定の日に太陽が参道の先に位置する本殿に向かって昇るためです。この美しい現象は、古代の人々が天文学的な知識をもとに神社の配置を意図的に設計したことを示唆しています。

他にも、宮地嶽神社はパワースポットとしても認知されており、訪れることでエネルギーを感じるとされ、特に開運を願う人々にとって重要な場所となっています。

「光の道」はどうして有名になったの?

この現象は、毎年2月と11月の特定の日に起こります。太陽が参道の一直線上に昇り、その光が本殿に向かって照らす美しい光景が観察できるのです。この現象は、地元の人々や観光客によって「光の道」として知られるようになりました。

この現象が注目されたのは、1990年代以降、特にインターネットやメディアで取り上げられるようになったことが大きいです。自然現象としての神秘的な美しさと、その奇跡的なタイミングにより、多くの人々に認知されるようになりました。宮地嶽神社自体もこの現象を観光資源として大切にし、宣伝を行ってきたため、その魅力が広まりました。また、宮地嶽神社の参道が東西にまっすぐに延びており、太陽の昇る位置と参道の向きが非常にぴったりと合っているため、特定の日にのみこの現象が起こります。これが自然の美しさと結びつき、「光の道」という言葉が生まれたのです。

この宮地嶽神社の様な現象が起こる神社はあるの?

「光の道」の現象が見られる場所は他にもありますが、宮地嶽神社ほど有名で注目されている場所は少ないです。類似した現象が起こる神社や場所としては以下のようなものがあります

①伊勢神宮(内宮): 伊勢神宮でも、特定の時期に参道に太陽が真っ直ぐ昇るような現象が観察されると言われています。ただし、宮地嶽神社のように毎年定期的に「光の道」として観察されるわけではなく、伊勢神宮の現象はあまり一般的に取り上げられることは少ないです。

②出雲大社: 出雲大社でも、同様の自然現象が観察されたという報告はありますが、宮地嶽神社ほど有名にはなっていません。出雲大社の参道においても、太陽の位置が特定の時期に美しい光景を作り出すことがあるとされます。その他の神社や遺跡: 日本の多くの古代の神社や遺跡において、天文学的な観点から参道の配置が意図的に設計されているケースがあり、太陽の昇る位置やその他の天文現象と結びついて神聖な儀式を行っていた場所もあります。しかし、宮地嶽神社のように「光の道」として非常に特定のタイミングで現象が観察される場所は少ないのです。

宮地嶽神社の「光の道」はどのような状況で見られの?

宮地嶽神社の「光の道」は、参道が東西にまっすぐ延び、かつその位置が非常に特異的に整っているため、太陽がその真上に昇るときに本殿にまっすぐ光を届けるという現象が起こります。この現象は偶然の産物ではなく、古代の人々が天文学的な知識をもとに神社の配置を意図的に設計したことが関係していると考えられています。そのため、他の神社では同じように太陽が真っ直ぐ昇る現象があっても、その場所が注目されたり、観光資源として取り上げられたりすることは少なく、宮地嶽神社の「光の道」は特別な存在として認知されています。

どうして境内には馬の銅像が多く祭られているの?

宮地嶽神社では、「馬の神」が祀られており、馬は古来から神聖視されていました。特に、馬は「神の使い」とされ、神社に奉納されることが多かった様です。馬が神社に祀られる背景には、馬が神様に捧げる「供物」や「使者」としての役割があったことが大きいです。また、戦国時代や古代の戦においても、馬は戦勝祈願や勝運を象徴する動物として重要視されてきました。そのため、宮地嶽神社においても、勝運や無事の祈願を込めて馬が祭られているのです。特に、神社の近くには「馬場」という地名があり、かつてここでは馬を使った祭りや競技も行われていたことから、馬の神が祭られたという説もあります。

境内の奥の社務所横にはフクロウが展示されています。

宮地嶽神社でフクロウが展示されるようになったのは比較的最近のことですが、フクロウは「福が来る」とされ、縁起物として広く信じられています。フクロウは「不苦労」とも書かれることから、苦労がない、つまり「幸運」や「無病息災」の象徴とされています。また、フクロウはその神秘的な姿や夜行性という特徴から、神聖視されることも多い動物です。宮地嶽神社にフクロウを展示するようになったのは、参拝者に「福」をもたらすため、また神社の「開運」や「縁起を担ぐ」意味合いが込められています。展示されたフクロウは、参拝者にとって「福を招く存在」として親しまれ、写真撮影なども楽しめるスポットとして人気となっています。展示の開始時期については、正確な年は記録に残っていないことが多いですが、少なくとも数十年前から行われていると考えられています。近年では、フクロウカフェや癒しの動物としての人気もあり、神社でもその縁起物としての側面が強調されています。どちらも宮地嶽神社の独自の魅力を引き立てる要素となっており、参拝客にとっては、運気を引き寄せる存在としての意味も大きいです。

まとめ

今回福岡 宮地嶽神社に参拝しましたが時期がはずれていたので海から夕陽が一直線に照らされる「光の道」少しそれていて、残念ながら見ることができませんでしたが夕陽の幻想的な雰囲気を満喫することができました。正にパワーをもらった様に感じました。時期を合わせて再度「光の道」を見てみたい思いを一層深めました。