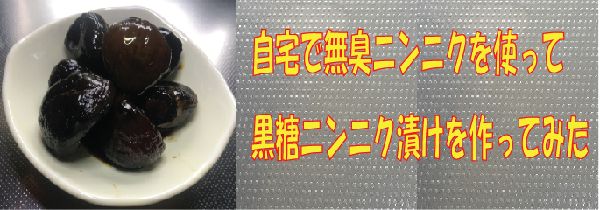

無臭ニンニクの原産地は?

無臭ニンニク(または、無臭ニンニク)は、主に中国が原産地とされています。日本では青森県や山形県などの日本国内でも栽培されています。臭ニンニクは、ユリ科(Liliaceae)に属します。学名は「Allium sativum var. nigrum」とされ、通常のニンニク(Allium sativum)とは異なり、特有の臭いが少ないのが特徴です。無臭ニンニクは、料理や健康食品として利用されています。

沖縄でも黒糖にんにくが食されています

沖縄の黒糖にんにくは、沖縄特産の黒糖とにんにくを組み合わせた食品で、健康に良いとされる成分が豊富に含まれています。黒糖にはミネラルやビタミンが含まれており、ニンニクとの相乗効果も期待できます。

健康効果はどんなものがあるの?

抗酸化作用: 黒糖に含まれるポリフェノールが体内の酸化ストレスを軽減します。

血行促進: にんにくが血液循環を改善し、冷え性の改善に寄与します。

疲労回復: エネルギー代謝を助け、疲労感を軽減します。

消化促進: にんにくが消化酵素の分泌を促進し、消化を助けます。

コレステロール低下: 血中の悪玉コレステロールを減少させる効果があります。

抗炎症作用: にんにくの成分が炎症を抑える働きを持っています。

血糖値の安定: 黒糖が血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。

美肌効果: 抗酸化作用により、肌の老化を防ぐ効果があります。

ストレス軽減: リラックス効果があり、ストレスを和らげる助けになります

無臭ニンニクと一般のニンニクの違いはありますか?

無臭ニンニクと通常のニンニクには、いくつかの属性や成分の違いがあります。まず、無臭ニンニクは、通常のニンニクに含まれるアリシンという成分が少ないか、ほとんど含まれていないため、特有の強い香りや味がありません。アリシンはニンニクの健康効果の一部を担っており、抗菌作用や抗酸化作用があるとされていますが、無臭ニンニクはその香りがないため、料理に使う際に風味を気にせずに利用できるという利点があります。

成分に関しては、無臭ニンニクは通常のニンニクと比べて、アリシンの代わりに他の成分が豊富に含まれていることがあります。例えば、無臭ニンニクには、ビタミンB群やミネラル、食物繊維が含まれており、栄養価は高いですが、アリシンによる特有の健康効果は薄れることがあります。

また、無臭ニンニクは、消化器系に優しいとされ、胃腸に負担をかけにくいという特徴もあります。これにより、ニンニクの風味を楽しみたいが、消化不良や口臭を気にする人にとっては、無臭ニンニクが好まれることがあります。

総じて、無臭ニンニクは香りや味が控えめで、特定の健康効果が異なる一方で、栄養価は高く、消化に優しいという特性を持っています。どちらを選ぶかは、料理の用途や個人の好みによるでしょう。

無臭にんにくの便利な利用方法:

無臭にんにくは、通常のにんにくと比べて匂いが少ない、またはほとんどないため、以下のように便利に使えます。

-

料理の風味付け

匂いが気にならないので、サラダやドレッシングに生で使ったり、加熱してもにんにく特有の強い匂いが出ません。これにより、香りを控えめにしたい料理に最適です。 -

スープや煮込み料理に

長時間加熱しても匂いがほとんど出ないので、スープやシチュー、煮込み料理に使って風味を加えることができます。 -

ダイエット向けの食事

匂いが強いにんにくが苦手な人でも、無臭にんにくを使えば、にんにくの健康効果を取り入れつつ匂いを避けることができます。 -

健康補助食品として

無臭にんにくは、その健康効果(血行促進、免疫力強化、コレステロールの改善など)を、匂いを気にせず摂取できるため、サプリメントや粉末状で利用することができます。 -

ソースやピクルスの風味付け

無臭にんにくを細かく刻んでソースやピクルスに加えることで、にんにくの栄養を摂取しつつ、匂いを抑えた風味を加えることができます。 -

パンやベーカリー製品に

通常のにんにくはパンに使用すると香りが強すぎますが、無臭にんにくを使うことで、パンやピザ、フォカッチャなどににんにく風味を加えつつ、匂いを抑えることができます。 -

生食として利用

生で食べるのに抵抗があるにんにくも、無臭にんにくなら気軽にそのまま食べることができます。サラダやバターに混ぜたりするのに便利です。

無臭にんにくは、通常のにんにくと比べて、匂いが気になる場面で特に便利に活用できます。

黒糖にんにくの作り方

材料の準備

にんにく、黒糖、塩

|

|

|

|

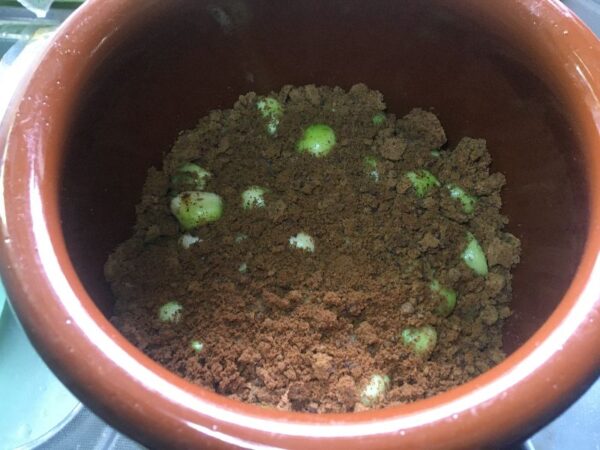

黒糖ニンニクの漬け込み方

にんにくの皮むき: ニンニクの皮をむきます。

塩もみ: むきあがったニンニクをきれいに洗浄し塩でもみ重石で1日に付け込みます

黒糖の準備: 今回は粉末状を使用(黒糖を水に溶かしてシロップ状にしまても可)

にんにくの混ぜ合わせ: にんにくを黒糖が均等なるよう混ぜ合わせます。

漬けこみ: にんにくが見えない様に黒糖に付け込んで完成

黒糖ニンニクの取り扱いの注意点

黒糖にんにくの効果については個人差があり、過剰摂取は避けるべきです。

健康的な食生活や適度な運動と併せて取り入れることが重要です。

個々の体質や生活習慣によるため、医師や栄養士に相談することをお勧めします。