「健康に良い」と話題の雑穀米ですが、「体に合わない」「雑穀米 危険」といった心配の声を耳にすることもありますよね。この記事では、雑穀米を食べ続けると体に起こる変化について、メリットだけでなく、懸念されるデメリットや副作用まで、徹底的に掘り下げます。

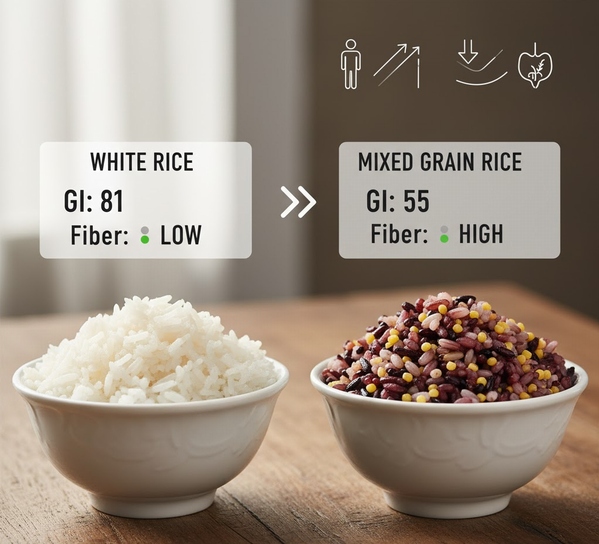

特に、食後の血糖値上昇を穏やかにする低GIの側面や、主食である白米と比較して、どのような違いがあるのかを分かりやすく解説します。雑穀米生活を安心して始めるためのポイントを掴み、あなたの健康習慣に活かしましょう!

雑穀米とは?種類と特徴を解説

雑穀米の基本情報と栄養素について

雑穀米とは、白米(精白米)に、きび、あわ、ひえ、もち麦、黒米、赤米など、様々な種類の穀物をブレンドした主食です。このシンプルな「ブレンド」という手法が、私たちの食生活に大きな栄養的な変化をもたらします。

| 穀物の状態 | 特徴 | 栄養素の状況 |

| 白米(精白米) | 胚芽や糠が取り除かれ、ほぼデンプン質のみ | エネルギー源。ビタミン、ミネラル、食物繊維は少ない。 |

| 雑穀(未精製) | 外皮や胚芽が残っている | 食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富。 |

白米では得にくい「微量栄養素の宝庫」

私たちが主食とする白米(精白米)は、精米の工程で、本来は栄養の宝庫である胚芽や糠(ぬか)といった部分が削ぎ落とされてしまいます。この結果、白米は主なエネルギー源(デンプン質)を効率よく供給できる反面、体の調子を整えるのに欠かせないビタミンやミネラル、食物繊維などの微量栄養素が大幅に失われてしまうのです。

しかし、雑穀米にブレンドされる穀物(もち麦、黒米、きびなど)は、これらの外皮や胚芽をそのまま残しているものが多く、まさに栄養素の宝庫として機能します。

特に、白米と比較して優れた働きをするポイントは以下の通りです。

- 食物繊維が格段に豊富: 白米の数倍の食物繊維が含まれており、これが腸内の善玉菌を育て、便秘解消を助けます。また、この食物繊維こそが糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値上昇を抑える低GI効果の鍵を握っています。

- ビタミンB群の効率的な補給: 疲労回復に役立つビタミンB1や、代謝を助けるビタミンB2などが豊富です。これらは、糖質をエネルギーに変える手助けをするため、白米のように糖質中心の食事を摂る際には特に重要な栄養素となります。

- ミネラルの充実: 貧血予防に不可欠な鉄分や、精神の安定に関わるマグネシウム、代謝に不可欠な亜鉛など、現代人に不足しがちなミネラルを、毎日の主食から無理なく補給できます。

このように、雑穀米を取り入れることは、単なる「ご飯」の見た目を変えるだけでなく、日々の主食を栄養バランス改善のための強力なサポート役に変える、非常に理にかなった選択と言えるでしょう。

雑穀米の主な種類とその特徴

雑穀米は、単一の穀物ではなく、複数の個性豊かな穀物がブレンドされることで、その栄養価と機能性が高まっています。それぞれの雑穀が持つ独自の成分と働きを知ることで、あなたは白米と比較したときの雑穀米のメリットをより深く理解できるでしょう。

主要な雑穀とその特徴を詳しく見ていきましょう。

| 雑穀の種類 | 主な健康機能性成分 | 特徴とメリット |

| もち麦・大麦 | β-グルカン(水溶性食物繊維) | 低GIの代表格。水溶性食物繊維が豊富で、食後の血糖値上昇を穏やかにし、コレステロールの排出を助けます。プチプチ、もちもちした食感が特徴で、便秘解消に特に効果的です。 |

| 黒米(古代米) | アントシアニン(ポリフェノール) | 外皮の黒紫色のもととなるアントシアニンは、健康を維持するうえで重要な働きが期待されています。ご飯に炊き込むとほんのり紫色になり、香ばしさが加わります。 |

| 赤米(古代米) | タンニン(ポリフェノール) | 外皮の赤い色はタンニンによるもので、体の調子を整える作用が注目されています。白米と比較して噛みごたえがあり、ダイエット中の満腹感維持に役立ちます。 |

| きび・あわ・ひえ | 鉄分、亜鉛、マグネシウム | 小粒で消化が良く、古来から日本で食されてきた雑穀です。特に鉄分や亜鉛などのミネラル補給に優れており、アレルギーの心配が少ないため、小さなお子様でも取り入れやすいというメリットがあります。 |

Google スプレッドシートにエクスポート

これらの雑穀が組み合わされることで、食物繊維やビタミンが偏りなく補給され、単一の栄養素を摂るよりも相乗効果が期待できます。あなたの目的に合わせてブレンドを選ぶことが、雑穀米を食べ続けるための大切なポイントになります。

雑穀米の食感と白米との違い

雑穀米と白米を分ける最も大きな違いの一つは、その食感(テクスチャー)にあります。この食感の違いは、単に「歯ごたえがある」という感覚的なものに留まらず、私たちの消化や満腹感に深く関わる重要な要素です。

白米が柔らかく、口の中で抵抗なく溶けるのに対し、雑穀米はブレンドされた粒(もち麦、玄米、赤米など)の外皮が残っているため、独特の弾力とプチプチとした噛みごたえを持ちます。

咀嚼(そしゃく)の増加がもたらすメリット

この噛みごたえの増加こそが、雑穀米の隠れたメリットです。

- 満腹感の向上とダイエットサポート: 噛む回数(咀嚼回数)が増えると、脳の満腹中枢が刺激され、白米と比較して少量でも満足感が得られやすくなります。これは、食べ過ぎを防ぐ上で非常に有効であり、ダイエットをサポートする重要な要素です。

- 消化の準備を整える: 雑穀は白米よりも消化に時間がかかりますが、よく噛むことで唾液に含まれる消化酵素(アミラーゼなど)の分泌が促進されます。これは、胃腸が雑穀をスムーズに分解するための「消化の準備」を整えることにつながり、消化不良といったデメリットを防ぐ上でも極めて重要です。

したがって、雑穀米の食感は、単なる風味や好みではなく、「低GI効果と満腹感を高め、消化を助けるための重要な機能**」と捉えることができます。

雑穀米の健康効果とは?

雑穀米がもたらす栄養バランスの改善

現代の食生活では、パンやパスタ、うどんなど、精製された白い穀物(白米含む)が中心となりがちです。これにより、エネルギー源(炭水化物)は十分に摂れても、体が必要とする微量栄養素(ビタミン、ミネラル)や食物繊維が慢性的に不足する「隠れ栄養失調」の状態に陥りやすいという大きな課題があります。

雑穀米は、この栄養の偏りを手軽かつ根本から改善する「栄養のアップグレード」を可能にします。

現代の「栄養ギャップ」を埋める力

雑穀米は、白米と比較して外皮や胚芽が残っているため、特に以下の2つの点で栄養バランスを劇的に改善します。

- 代謝の効率化を助けるビタミンB群: 雑穀米は、糖質をエネルギーに変える重要な役割を担うビタミンB1を豊富に含みます。白米のように糖質中心の食事を摂る際、このB1が不足すると、エネルギー変換が滞りやすくなり、疲れやだるさにつながります。雑穀米を取り入れることで、エネルギーの「燃焼効率」が高まり、日々の活力をサポートします。

- ミネラル不足の解消: 多くの日本人が不足しがちな鉄分(特に女性)やマグネシウム(体の300種類以上の酵素反応に関わる必須ミネラル)などを、雑穀米は効率的に供給します。毎日の主食から、意識することなくこれらのミネラルを補給できるため、貧血の予防や精神的な安定にも寄与します。

このように、雑穀米は単に食物繊維が豊富というだけでなく、体の機能をスムーズに動かすために必要な「縁の下の力持ち」である微量栄養素を補い、食生活全体の栄養バランスを根本的に底上げしてくれるのです

食物繊維がもたらすメリットと便秘改善

雑穀米が健康にもたらす最大の功績の一つは、その圧倒的な食物繊維の含有量にあります。白米と比較して数倍に達するこの食物繊維こそが、単なる便秘解消に留まらない、腸内環境全体の改善を可能にします。

雑穀米に含まれる食物繊維は、性質の異なる二種類がバランス良く含まれているのが特徴です。

- 不溶性食物繊維(腸の動きを促す「かさ増し役」): これは水に溶けにくい繊維で、水分を吸って大きく膨らむ性質があります。便のかさを増やし、大腸の壁を刺激することで、腸の蠕動(ぜんどう)運動(便を押し出す動き)を活発にします。これにより、停滞していた便の排出を促し、便秘の改善に直接的に貢献します。

- 水溶性食物繊維(便を柔らかくする「調整役」): これは水に溶けてネバネバとしたゲル状になる繊維で、主にもち麦などに多く含まれます。このゲル状の物質が便を柔らかくして通りを良くするとともに、腸内の余分な糖質や脂質を包み込んで吸収を穏やかにします。

さらに、水溶性食物繊維は腸内の善玉菌にとって格好のエサとなります。善玉菌がこれを分解する際に、短鎖脂肪酸という物質が生成されますが、この物質が腸の粘膜を健康に保ち、免疫機能の維持や全身の健康に寄与すると近年非常に注目されています。

このように、雑穀米の食物繊維は、ただ排便を促すだけでなく、腸内フローラ(細菌の集団)を整えるプレバイオティクスとしての役割を果たし、体全体のデトックス効果と健康維持に貢献するのです。。

血糖値への影響とダイエット効

雑穀米がダイエットや生活習慣の改善に注目される最大の理由は、食後の血糖値上昇を穏やかにするその性質にあります。この効果は、食品が体内で糖に変わり、血糖値を上げるスピードを示す指標である「GI値(グリセミック・インデックス)」が低いことによって証明されます。

血糖値の「ジェットコースター」を防ぐ低GIの力

白米はGI値が高く(一般的に約80前後)、摂取後に糖が急速に吸収されるため、血糖値が急激に跳ね上がります。体はこの急上昇に対応するため、インスリンというホルモンを大量に分泌します。インスリンは血糖値を下げる役割を果たしますが、同時に余分な糖を脂肪として蓄えやすくするという働きも持っています。これが、体重増加につながるメカニズムの一つです。

一方、雑穀米は食物繊維が豊富に含まれているため、消化吸収のスピードが緩やかになり、GI値が低く抑えられます(一般的に55~65程度)。

- 脂肪蓄積の抑制: 血糖値の上がり方が穏やかになることで、インスリンの過剰な分泌が抑えられます。結果として、体が脂肪を蓄えようとする働きが減り、効率的なダイエットをサポートします。

- 空腹感の防止: 血糖値が急降下しないため、食後すぐに強い空腹感に襲われることが少なくなります。これにより、間食や食べ過ぎを防ぎ、自然な食事コントロールにつながります。

さらに、雑穀米の噛みごたえは、満腹中枢を刺激し、少量でも高い満足感を提供します。このように、雑穀米は単に低カロリーだから良いのではなく、「血糖値のコントロール」を通じて、太りにくい体づくりと食欲の管理をサポートする、機能的な主食なのです。

雑穀米の危険性を考える

「雑穀米 危険」?食べ過ぎのリスクと注意点

「雑穀米は危険なのでは?」という懸念のほとんどは、その最大のメリットである食物繊維を、体が処理しきれないほど急激に摂取してしまうことによって生じるデメリットや副作用に起因します。

雑穀米は白米と比較して桁違いに食物繊維が豊富ですが、この繊維質は人の消化酵素では分解されにくいため、一度に大量に摂取したり、急に食生活に取り入れたりすると、消化器官に負担をかけることがあります。

食物繊維の急増が引き起こす体のサイン

特に起こりやすい副作用と注意点は以下の通りです。

- お腹の張りやガスの増加: 食物繊維が消化されずに大腸に届くと、腸内細菌が活発に発酵分解を行います。この際にガスが多く発生し、**お腹の張り(腹部膨満感)**や不快感につながることがあります。

- 便秘の悪化または下痢: 食物繊維は水分を吸収して便のかさを増しますが、水分摂取が不足している状態で大量に摂ると、便が硬くなりすぎて逆に便秘を悪化させるデメリットがあります。一方、体質によっては、腸の刺激が強すぎたり、水溶性食物繊維が多すぎたりすることで、下痢を引き起こすこともあります。

安全に食べ続けるための専門的なアドバイス

これらの副作用は、雑穀米そのものの危険性ではなく、適量を超えた「食べ過ぎ」によるものです。安全に雑穀米のメリット(低GI、栄養改善)を享受するためには、以下の点に注意してください。

- 段階的な導入: 普段食物繊維をあまり摂らない方は、最初は白米1合に対して大さじ1/2程度の雑穀から始め、お腹の調子を見ながら、数週間かけて徐々に量を増やしていくのが理想的です。

- 十分な水分補給: 食物繊維は水分を吸って初めて適切に働きます。雑穀米を食べる際は、意識的に水分(特に水やお茶)を多く摂るように心がけましょう。

正しい知識と段階的な摂取を心がければ、「雑穀米 危険」という不安は解消され、健康的な食習慣を築くことができます。

消化不良とその影響

雑穀米を食べ続ける際に懸念されるデメリットの一つに「消化不良」があります。これは、雑穀米が白米と比較して構造的に硬く、食物繊維が多いため、消化器系がその処理に手間取ってしまうために起こります。

消化器官への物理的・時間的負担

白米は精製されているため、口に入れるとすぐに唾液中の酵素が働き、胃腸で速やかに分解されます。しかし、雑穀米の粒は外皮(糠や胚芽)が残っており、この硬い繊維質の壁が、消化酵素の作用を阻害します。

もしあなたが十分に噛まずに飲み込んでしまうと、以下の影響が出やすくなります。

- 胃腸への負担増加: 消化酵素が働きにくい状態で食物が胃に入ると、胃はより強い酸と運動で分解を試み、胃もたれや胃の不快感を引き起こします。

- 腸内でのガス発生: 未消化のまま大腸に到達した雑穀の残渣は、腸内細菌によって活発に分解(発酵)されます。この発酵過程で多量のガスが発生し、お腹の張り(腹部膨満感)や腹痛といった副作用につながることがあります。

消化不良を防ぐための「食べる前の準備」

これらの消化不良というデメリットを防ぐためには、食べる前の適切な準備と、食べる時の意識的な行動が重要です。

- 十分な浸水:炊飯前の浸水時間を長く取ることで、雑穀の粒が水分を十分に吸収し、物理的に柔らかくなります。これにより、炊き上がり後の消化性が格段に向上します。

- 「噛む」を意識する:一口あたり30回以上を目安によく噛むことで、唾液に含まれるアミラーゼなどの消化酵素が食品とよく混ざり、消化の最初のステップがスムーズに進みます。

雑穀米は低GI効果など多くのメリットを持ちますが、その硬さゆえに「よく噛むこと」が、健康効果を最大限に引き出し、消化不良を防ぐための最重要事項となります。

子どもへの安全性とアレルギーのリスク

雑穀米はビタミンやミネラルが豊富で、子どもの成長にとって理想的な食材ですが、大人の主食をそのまま与えることにはいくつかの配慮が必要です。特に「雑穀米 危険ではないか」と心配される点は、消化機能の発達度とアレルギーの二点に集約されます。

消化機能が未熟な子どもへの注意点

子どもの消化器官は大人と比較して未発達であり、特に3歳頃までは、雑穀米の硬い外皮や豊富な食物繊維を効率よく分解する力が十分ではありません。

- 咀嚼力と消化不良: 白米よりも粒が硬く、プチプチした食感の雑穀米をよく噛まずに飲み込んでしまうと、そのまま胃や腸に負担をかけ、消化不良やお腹の張りといった副作用につながることがあります。

- 対策: 小さなお子様に与える際は、白米の割合を多くし、長時間水に浸して柔らかく炊き上げることが鉄則です。また、粒の硬い玄米や赤米は避け、きびやあわのような小粒で消化しやすい雑穀からごく少量ずつ始めることをおすすめします。

アレルギー発症リスクと原材料の確認

雑穀米のブレンドには、アレルギーの原因となりうる特定原材料が含まれている可能性があるため、特に注意が必要です。

- 麦類と小麦アレルギー: もち麦や大麦といった麦類は、小麦アレルギーを持つお子様の場合、反応を引き起こすデメリットがあります。小麦アレルギーのお子様には、麦類を含まないブレンドを選ぶようにしてください。

- 大豆・そばの混入: 市販の雑穀米の中には、大豆やそばがブレンドされている商品もあります。お子様のアレルギー歴を必ず確認し、パッケージの原材料表示を隅々までチェックすることが、危険を避けるための最も重要なステップとなります。

雑穀米は、成長期に必要な鉄分などの栄養を補う素晴らしい食材ですが、子どもの健康を守るためには、月齢や発達段階に合わせた適切な調理と慎重な原材料の選択が不可欠です。

やずや雑穀米についての詳細

やずや雑穀米の特徴とおすすめポイント

(※このパートはアフィリエイトを想定し、やずやの十六雑穀など、広く知られる商品の特徴を基に記述します。)

やずやの雑穀米が、数ある商品の中でも特に継続しやすいと評価される理由は、その緻密に計算されたブレンドにあります。これは、単に多くの種類の雑穀を混ぜただけでなく、それぞれの栄養素と食感が最大限に活きるように設計されています。

1. 圧倒的な「食べやすさ」による継続性の高さ

雑穀米を食べ続ける上での最大の障壁は、「食感が硬い」「風味が独特」といったデメリットです。しかし、やずやの製品は、もち麦や発芽玄米などを主軸に、白米と比較しても違和感の少ない、もちもちとした食感と、日本人が好む自然な甘みを追求しています。

- 専門的なメリット: 硬い粒を減らし、もちもち感を出すことで、消化不良のリスクを抑え、ストレスなく栄養価の高い食生活を維持できるよう設計されています。

2. 低GIと栄養バランスを両立するブレンド設計

健康意識の高い方が雑穀米を選ぶ目的は、血糖値上昇対策やダイエットです。やずやのブレンドは、このニーズに特化しています。

- 機能性: 食後の血糖値上昇を穏やかにする低GI効果が期待されるもち麦や、抗酸化作用(体の錆びつきを防ぐ働き)が期待できるポリフェノール豊富な黒米をバランスよく配合。

- 手軽な栄養補給: 白米だけでは得にくい鉄分や食物繊維など、現代人が不足しがちな微量栄養素を、計量済みの小袋で手間なく補給できる利便性の高さも、忙しい現代人にとって大きなメリットです。

つまり、やずや雑穀米は、健康効果を追求しながらも「毎日美味しく食べられる」という継続性を最優先に設計されており、これから雑穀米生活を始める方にとって、最も失敗しにくい「最初の選択肢」として強くおすすめできるポイントです。

やずや雑穀米のデメリットとその対策

やずや雑穀米は高い評価を得ていますが、どんなに優れた食品でも、白米と比較した際にいくつかのデメリットや課題が生じます。特に「雑穀米 危険」という不安を持つ読者にとって、これらの現実的な側面とその対策を知ることは、食べ続ける上で非常に重要です。

1. コストパフォーマンス(価格)への懸念とその解決策

デメリット: 市販されている白米と比べると、やずや雑穀米(および多くのブレンド雑穀米)は価格が高くなる傾向があります。これは、複数の穀物を調達し、栄養バランスと品質を厳しく管理しながらブレンドする工程にコストがかかるため、避けられません。このコストが、継続を難しくする要因となり得ます。

対策: 価格に見合う付加価値に注目し、コストを「健康への投資」と捉え直すことが重要です。

- 栄養密度で考える: 雑穀米は低GIや食物繊維、ミネラルが豊富であり、サプリメントや他の健康食品で補うはずだった栄養素を主食でまとめて摂取できます。

- 少量から始める: 最初は白米1合に対して推奨量の半分から試すなど、コストを抑えつつ体を慣らしていき、無理のない範囲で量を調整することで、長期的な継続が可能になります。

2. 風味や食感の「好み」による継続への壁とその克服法

デメリット: やずやの製品は食べやすいと評判ですが、それでも白米とは異なる独特の風味(香ばしさ)やプチプチとした食感を「どうしても苦手」と感じる方もいます。これにより、美味しく食べ続けることが難しくなり、結局やめてしまうという副作用的な結果につながります。

対策: このデメリットは、調理や食べ方の工夫で解消できます。

- 味の濃い料理に活用: カレーライス、ドリア、オムライス、あるいはタコライスといった味の濃いメニューに使うと、雑穀の独特な風味が気にならなくなります。

- スープやリゾットへの利用: 雑穀米をリゾットやスープの具材として活用することで、水分を含んで柔らかくなり、食感の違和感が薄れます。特に冷めたご飯(低GI効果が増す)を再利用するのに最適です。

このように、やずや雑穀米の課題は、製品の危険性ではなく、コストと風味という現実的な側面にあります。賢い使い方をすれば、これらのデメリットを乗り越えて、長期間にわたり低GIと栄養改善のメリットを享受できるでしょう。

他の市販の雑穀米との比較

市販されている雑穀米は種類が非常に多く、どの製品を選ぶべきか迷う方も多いでしょう。白米と比較した際の栄養価向上という共通点がある一方で、製品ごとの配合はメーカーの意図やターゲット層によって大きく異なり、これが健康効果や食感の差を生みます。

賢く雑穀米を食べ続けるためには、パッケージに記載された**「雑穀の種類と割合」から、その製品の機能性**を見抜く専門的な視点を持つことが重要です。

1. 目的別に特化したブレンドを見極める

市販の雑穀米は、大きく以下の3つの機能性に分けることができます。

| 比較ポイント | 重視される雑穀 | 期待できる主な効果(キーワード) |

| 血糖値・ダイエット | もち麦、大麦、発芽玄米 | 低GI、血糖値上昇抑制、満腹感の持続 |

| 便秘・腸活 | もち麦、ひえ、あわ | 食物繊維(特に水溶性)、腸内環境の改善 |

| 美容・貧血対策 | 黒米、赤米、きび | ポリフェノール(抗酸化作用)、鉄分・ミネラル補給 |

Google スプレッドシートにエクスポート

例えば、「低GI効果」を最優先したい場合は、もち麦や大麦の比率が高い製品を選ぶのが最適です。逆に、栄養素の偏りを幅広く改善したい場合は、十数種類の雑穀をバランス良く配合した製品を選ぶと良いでしょう。

2. 価格だけで判断しない品質の差

安価な製品には、白米に比較的安価な大麦(押麦)だけを混ぜたものや、輸入雑穀の割合が多いものもあります。これらも栄養価は高いですが、やずや雑穀米などの高価格帯の製品は、国産の雑穀を多く使用し、浸水時間を考慮した粒の加工や、**美味しさ(食感・風味)**を重視したブレンド設計がされていることが多く、継続性の高さという点で優位性があります。

雑穀米選びは、コストと目的、そして美味しさのバランスが鍵です。「雑穀米 危険」といった不安よりも、自分の健康目的に合った最適なブレンドを見つけることに注力しましょう。

雑穀米に関する「危険な成分」の噂の真実

「アブシジン酸」や「フィチン酸」は本当に体に悪いのか

雑穀米 危険論が浮上する際、必ずと言っていいほど名前が挙がるのが、アブシジン酸とフィチン酸という成分です。これらの成分は主に未精製の穀物の外皮や胚芽に含まれているため、「体に有害なのでは?」という懸念が生じがちですが、これらは過度に心配する必要のない成分であることが、専門的な見地から示されています。

1. アブシジン酸(ABA):過度な不安は不要

アブシジン酸は、植物が持つ植物ホルモンの一種であり、植物が乾燥などのストレスに耐える際に生成されます。この性質から「ストレスホルモン」とも呼ばれ、「人体にも悪影響を及ぼすのでは」という憶測が生まれました。

しかし、この成分については、公的機関による評価や多くの研究において、人体への健康被害につながるという確固たる医学的根拠は示されていません。実際、ABAは穀物だけでなく、様々な野菜や果物にも自然に含まれています。雑穀米を食べることで、健康を害するほどの量を摂取することにはならないため、「雑穀米 危険」の根拠とするのは妥当ではありません。

2. フィチン酸:ミネラル吸収の阻害とメリットの両面

フィチン酸は、玄米や雑穀、豆類の外皮部分に多く含まれる成分です。この成分が問題視されるのは、ミネラル(鉄や亜鉛など)と結合して体外に排出する性質があるため、「せっかくの雑穀米のミネラルを吸収できなくなる」というデメリットが指摘されるからです。

しかし、この点についても、視点を変える必要があります。

- デトックス作用も期待: フィチン酸は体内の不要な有害物質とも結合して排出を助ける、デトックス作用も持つ有用な成分として知られています。

- 調理でリスクを軽減: 最も重要なのは、フィチン酸の活性は水に浸すことで弱まるという点です。雑穀米を炊く前に十分な浸水時間を確保すれば、ミネラル吸収への影響は大幅に軽減されます。

結論として、これらの成分を理由に雑穀米を避ける必要は全くありません。白米と比較して圧倒的に豊富な栄養価や低GI効果といったメリットを享受するためには、正しい調理法(浸水)を実践することが何よりも大切です。

ミネラル吸収の阻害は起こる?正しい知識で不安を解消

フィチン酸が持つ「ミネラルの吸収を阻害する可能性がある」という性質は、雑穀米を食べ続ける上で多くの人が抱く大きな不安の一つです。フィチン酸は、植物が種子にミネラルを蓄えるための貯蔵物質であり、鉄、亜鉛、カルシウムなどのミネラルと結合して体外へ排出する働きを持っています。

知識が解決する「ミネラル吸収阻害」の誤解

「雑穀米 危険」という声につながるこのデメリットは、以下の二つの正しい知識で大幅に解消できます。

- フィチン酸の活性は調理で弱まる: フィチン酸は熱や水、そして長時間浸水させることによって活性が弱まる性質(フィターゼという酵素の働き)を持っています。雑穀米を炊く前に十分な浸水時間(30分〜1時間、可能であればそれ以上)を確保することは、白米と比較して消化不良を防ぐだけでなく、フィチン酸の結合力を弱めてミネラルの吸収を助ける極めて重要な調理テクニックとなります。

- トータルで考えれば圧倒的にメリット: 仮に吸収が100%ではないとしても、雑穀米は白米と比較してミネラルの含有量が圧倒的に多いという事実が最も重要です。雑穀米を主食にすることで、白米だけを食べていたときよりも、最終的に体に吸収される鉄分やマグネシウムの総量は格段に増えるのです。

このため、雑穀米を避ける必要はなく、むしろ正しい調理法(浸水)を実践することで、低GI効果と同時に、豊富な微量栄養素を効果的に体に届けることができるのです。

妊娠中・授乳中に雑穀米を食べ続けるのは安全か?

妊婦さんが鉄分・食物繊維を摂るメリットと注意点

妊娠中や授乳期は、お母さんの体が出産と授乳の準備のために血液量が増加したり、ホルモンバランスが大きく変化したりする、非常にデリケートな時期です。この期間、雑穀米に含まれる鉄分と食物繊維は、白米と比較して特に重要な役割を果たします。

1. 鉄分補給:貧血対策と赤ちゃんへの栄養供給

妊娠中は、お腹の赤ちゃんに栄養や酸素を届けるために血液量が増加し、相対的に鉄分が不足しやすくなります。これが貧血(妊娠性貧血)の原因となり、めまいや疲労感につながることがあります。

- メリット: 雑穀米は、白米ではほとんど得られない鉄分や、赤ちゃんの成長に欠かせない葉酸などのミネラルを豊富に含みます。毎日の主食を雑穀米に置き換えることは、貧血の予防と、お母さんと赤ちゃんの健やかな成長に必要な栄養の土台を築くことに直結します。

2. 食物繊維:妊娠期特有の便秘と血糖値の安定

妊娠中はホルモンの影響で腸の動きが鈍くなりやすく、便秘の悩みが増加します。また、妊娠糖尿病を予防するため、血糖値上昇を穏やかに保つことも重要です。

- メリット: 雑穀米の豊富な食物繊維は、便を柔らかくして腸の動きを促すことで、便秘の解消に大きく貢献します。さらに、低GIの特性により、食後の血糖値上昇が緩やかになり、急激な体重増加を防ぎ、健康管理をサポートします。

専門家からの注意点

雑穀米は優秀な食材ですが、デリケートな時期だからこそ以下の点に注意してください。

- 段階的な導入: 妊娠初期などで体調が優れないときは、無理に雑穀の割合を増やす必要はありません。まずは少量から始め、お腹の張りや消化不良といった副作用がないかを確認しながら、徐々に体を慣らしましょう。

- アレルギーの確認: ブレンドされている雑穀の中に、そばや大豆など、アレルギー特定原材料が含まれていないか、必ずパッケージを確認してください。

体調に合わせて賢く雑穀米を食べ続けることで、妊娠・授乳期を栄養満点で乗り切る手助けとなるでしょう。

胎児や赤ちゃんへの副作用リスクと安全な選び方

基本的に、雑穀米を適量摂取することは、胎児や赤ちゃんにとって危険な副作用をもたらすものではなく、むしろ鉄分や葉酸などの栄養素を供給するメリットがあります。しかし、安全を最優先するためには、アレルギーと消化負担の観点から細心の注意が必要です。

1. 胎児へのリスク:アレルギー特定原材料の確認

妊娠中に雑穀米を食べ続ける際に最も注意すべきなのは、ブレンドされている雑穀に含まれるアレルギー特定原材料です。胎児への直接的な副作用の心配は低いものの、アレルギー体質のお母さんが特定の食材に過敏に反応することで体調を崩すリスクがあります。

- 安全な選び方: 市販の雑穀米の中には、そば、大豆、小麦(もち麦、大麦)といったアレルゲンを含むものがあります。妊娠中は、必ずパッケージの原材料表示を徹底的に確認し、アレルギー対応の製品を選ぶか、麦類を含まないきび・あわなどの単一雑穀から始めるのが最も安全です。

2. 赤ちゃん(離乳食)への消化負担と対策

離乳食期のお子様にとって、雑穀米の硬さは、白米と比較して消化に大きな負担をかけ、消化不良やお腹の張りを引き起こすデメリットとなります。

- リスク: 赤ちゃんの消化器官は未発達であり、硬い食物繊維が多い雑穀をうまく噛み砕けないまま飲み込むと、そのまま排泄されるか、腸内でガスを発生させ腹痛の原因となる可能性があります。

- 安全な導入方法:

- 導入時期: 離乳食中期以降(7〜8ヶ月頃)に、白米にごく少量ずつ混ぜて様子を見ます。

- 調理の徹底: 雑穀の粒は事前に長時間水に浸し、炊飯後もさらに裏ごししたり、お粥状にしたりして、極限まで柔らかく調理することが重要です。

- 推奨雑穀: 最初は粒が小さく消化しやすいきび、あわなどから試しましょう。

雑穀米は優秀な栄養源ですが、デリケートな時期には大人の感覚で食べ過ぎたり、硬さを無視したりせず、月齢と発達に合わせた慎重な取り入れ方が鉄則です。

白米と比較!低GI効果を最大限に活かす方法

食後の血糖値上昇を穏やかにする理想的な割合とは?

雑穀米を食べ続ける最大の理由の一つは、その低GI効果、つまり食後の血糖値上昇を穏やかにする力です。この効果を最大限に引き出し、ダイエットや健康管理に役立てるには、白米と雑穀をどのような割合でブレンドするかが非常に重要になります。

理想のブレンド割合:白米1合に対し大さじ1〜3杯が目安

多くの研究や実践経験から、白米1合(約150g)に対して大さじ1〜3杯(約15〜45g)の雑穀を混ぜるのが、低GI効果と美味しさ・継続性を両立できる理想的な割合とされています。

- 大さじ1杯(約7%): 初心者の方や、白米の風味を大きく変えたくない方向けです。低GI効果は穏やかですが、十分なミネラルと食物繊維が補給できます。

- 大さじ3杯(約20%): 血糖値上昇対策やダイエットを本格的に行いたい方向けです。低GI効果が顕著になり、白米と比較して食後の血糖値スパイク(急上昇)が最も抑えられ、満腹感も高まります。

なぜ割合が重要なのか?GI値と食物繊維の関係

この割合が重要となる理由は、食物繊維の密度にあります。雑穀の割合が増えるほど、ご飯全体に占める食物繊維の比率が高まります。

- 吸収スピードの減速: 食物繊維が小腸内で「壁」のような役割を果たし、糖質(デンプン)の分解と吸収を物理的に遅らせます。

- インスリン分泌の抑制: 吸収が緩やかになることで、膵臓からのインスリンが過剰に分泌されるのを防ぎ、結果として脂肪が蓄積しにくい体づくりをサポートします。

ただし、雑穀を食べ過ぎて割合を増やしすぎると、今度は消化不良のリスクや、ご飯が硬くなりすぎて継続が難しくなるデメリットも生じます。そのため、ご自身の体調と低GIへの期待度に応じて、無理なく食べ続けられる黄金比を見つけることが、成功の鍵となります。

冷めた雑穀米がもたらす「レジスタントスターチ」の効果

雑穀米の低GI効果をさらに高める、科学的に裏付けられた方法が「冷却」です。炊きたてのご飯に含まれるデンプンは、一度加熱してから冷やす(約4℃の冷蔵庫で冷ますのが理想的)ことで、その一部が「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」という特殊な形に変化します。

レジスタントスターチとは?

レジスタント(Resistant=抵抗性)スターチ(Starch=デンプン)は、その名の通り消化酵素の働きに抵抗するデンプンです。通常のデンプンが小腸で速やかに吸収されるのに対し、レジスタントスターチは食物繊維と非常によく似た働きをし、消化されずにそのまま大腸まで届きます。

この変化が、雑穀米の低GI効果と腸活に大きなメリットをもたらします。

- さらなる低GI化: 消化されないデンプンが増えるということは、体内に吸収される糖質の量が実質的に減ることを意味します。これにより、温かいご飯を食べるよりも血糖値上昇がさらに穏やかになり、白米と比較した際の低GI効果が最大限に引き出されます。これは、ダイエットや血糖値コントロールを重視する方にとって、非常に有効な副作用のない方法です。

- 腸内環境の改善: 大腸に届いたレジスタントスターチは、食物繊維と同様に腸内の善玉菌のエサとなります。善玉菌がこれを分解する際に、短鎖脂肪酸などの有用な物質が生成され、腸の健康維持や免疫機能のサポートに貢献します。

雑穀米を多めに炊き、おにぎりや冷凍保存用として冷ましてから食べる習慣は、単なる保存法ではなく、低GIと腸活の相乗効果を狙う、非常に賢い食生活テクニックと言えるでしょう。

雑穀米はダイエットの味方?食べ過ぎを防ぐコツ

雑穀米で痩せない人が見落としているデメリット

雑穀米は低GI効果や食物繊維の豊富さからダイエットの味方とされますが、「食べているのに全く痩せない」という声があるのも事実です。これは、雑穀米自体の問題ではなく、「ヘルシーだから大丈夫」という思い込みから生じる、食習慣の盲点を見落としていることが原因です。

1. 「ヘルシーさ」による過剰摂取の罠

最も見落とされがちなデメリットは、雑穀米のカロリーが白米と比較して大きく変わらない、または配合によってはわずかに高くなる場合があるという点です。

- カロリーの現実: 雑穀米は低GIであっても、主成分は糖質であり、茶碗一杯あたりのカロリーは白米とほぼ同等です(150gあたり約240〜270kcal)。

- 無意識の増量: 「体に良いから」という安心感から、白米を食べていた時よりも無意識にご飯の量を増やしたり、おかわりをしたりすると、結果的に摂取カロリーオーバーとなり、食べ過ぎにつながります。低GI効果があっても、カロリー過多では体重は減りません。

2. おかずの量や間食の見落とし

雑穀米を食べることに満足してしまい、おかずや間食のカロリーコントロールが疎かになることも、痩せない大きな要因です。

- おかずの増加: 雑穀米はプチプチとした食感や香ばしさから、濃い味のおかず(揚げ物や味付けの濃い肉料理など)と一緒に食べたくなる傾向があります。これにより、ご飯のカロリーは抑えられても、食事全体のカロリーが以前より増えてしまう可能性があります。

- 間食: 雑穀米の低GI効果で腹持ちは良いはずなのに、間食が減らない場合、それは食欲ではなく習慣によるものです。雑穀米を取り入れたら、間食を減らすという努力も同時に行う必要があります。

雑穀米はダイエットの強力なツールですが、「食べる量」と「食事全体」のカロリー管理を怠ると、そのメリットは帳消しになってしまいます。低GI効果に過大な期待をせず、適量を守ることが成功への鍵です。

1日の適正な摂取量とカロリーについて

雑穀米を食べ続ける上で、最も現実的かつ重要な疑問が「どれくらいの量を食べれば良いのか?」という点です。低GIや食物繊維が豊富な雑穀米であっても、食べ過ぎはカロリー過多につながるため、適正な摂取量を知ることが成功の鍵となります。

1. カロリーの真実:白米と比較した際の目安

雑穀米は「ヘルシー」なイメージがありますが、主食としてのカロリーは白米と比較してほとんど変わりません。一般的な目安は以下の通りです。

- 雑穀米(炊飯後100gあたり): 約160〜180kcal

- 白米(炊飯後100gあたり): 約168kcal

このため、ダイエットの基本原則は変わりません。雑穀米の低GI効果を活かしつつも、白米を食べていた時と同じように、茶碗一杯分(約150g)を1食の目安とすることが、無意識の食べ過ぎを防ぐ最も確実な方法です。

2. 栄養価を最大化する「バランス」の考え方

雑穀米を食べ続ける目的は、低GI効果だけでなく、食物繊維やミネラルといった栄養素の補給にあります。このメリットを最大限に引き出すためには、量よりも回数を意識しましょう。

- 理想的な摂取回数: 3食のうち、最低1食(特に血糖値上昇が気になる夕食)を雑穀米に置き換えるだけでも、1日の栄養バランスは大きく改善します。

- 注意点: 雑穀米は食物繊維が多いため、消化機能が弱い方や、お腹の張りが気になる方は、無理に3食全てを雑穀米にする必要はありません。消化不良というデメリットを避けるため、白米と雑穀米を柔軟に使い分けることが、長期的な継続には欠かせません。

結論として、雑穀米は「魔法の食品」ではなく、高機能な主食です。その適正な摂取量を守りつつ、低GI効果と栄養バランスの改善というメリットを賢く利用しましょう。

雑穀米を美味しく!新鮮さを保つ正しい保存方法

冷蔵・常温・冷凍保存のメリットと食感への影響

雑穀米を美味しく、そして安全に食べ続けるためには、炊飯後の正しい保存方法を理解しておくことが不可欠です。ご飯の保存における最大の課題は、デンプンの劣化と微生物の繁殖です。特に雑穀米の場合、白米と比較して粒が硬いため、保存方法を誤ると食感が大きく損なわれるデメリットがあります。

1. 常温保存:避けるべき危険な方法

- 影響: 炊飯後のご飯を常温で放置することは、食中毒菌(特にセレウス菌など)が増殖する危険な行為です。

- 結論: 衛生上のリスクが非常に高いため、常温保存は炊飯後数時間以内に食べきれない場合は避けてください。

2. 冷蔵保存:低GI効果は増すが食感は劣化

- 影響(デメリット): 冷蔵庫(約4℃)での保存は、デンプンが最も老化しやすい温度帯です。デンプンの構造が硬く変化し(レトログラデーション)、ご飯はパサつき、硬い、まずいと感じる食感に劣化してしまいます。

- メリット(機能性): デンプンが老化する際、一部がレジスタントスターチ(難消化性デンプン)に変化します。この変化は低GI効果をさらに高めるため、血糖値上昇対策を最優先するなら一考の価値がありますが、美味しさは犠牲になります。

3. 冷凍保存:食感と風味を維持する最適解

- 影響(メリット): 炊きたてのご飯を急速に冷凍することで、デンプンの老化を防ぐことができます。これにより、解凍後ももちもちとした食感と風味をほぼ維持することが可能です。雑穀米を美味しく食べ続けるための最も推奨される方法です。

- 保存のコツ: 熱いうちに一食分ずつラップに包み、粗熱を取らずにすぐに急速冷凍するのがポイントです。これは、温度がゆっくり下がると冷蔵保存と同じくデンプンの老化が進んでしまうためです。

雑穀米は冷凍保存を前提に炊飯し、食感のデメリットを回避することで、低GIや栄養改善といったメリットを最大限に享受することができます。

炊いた雑穀米が硬い、まずいと感じた時の対処法

せっかく低GIや豊富な食物繊維といったメリットを求めて雑穀米を炊いたのに、「硬くてまずい」「ボソボソして食べ続けるのが苦痛」と感じることは、雑穀米生活のデメリットとしてよくある挫折の原因です。この問題は、雑穀米の粒が白米と比較して水分を吸収しにくい構造にあるため、適切な水分管理と時間をかけることで必ず解決できます。

1. 硬さを根本的に解消する「浸水時間」の科学

雑穀米が硬くなる最大の原因は、炊飯前の水分吸収が不十分なことです。雑穀の硬い外皮(糠層)が水の浸透を妨げるため、白米と同じ短い時間では芯が残ってしまいます。

- 解決策: 炊飯前の浸水時間を、最低でも1時間、可能であれば12時間程度(夏場は冷蔵庫で)に延長してください。水を十分に吸った雑穀は、炊飯時にムラなく加熱され、ふっくらと柔らかくなり、消化不良のリスクも大きく軽減されます。

2. 食感を改善する「水分量と温度」の調整

浸水をしてもまだ硬さが気になる場合は、炊飯時の水分量や温度に調整が必要です。

- 水加減の工夫: 雑穀の種類にもよりますが、白米を炊く時の水の量に加えて、雑穀の量に応じてさらに水を大さじ数杯追加してください。特にもち麦のように水分を多く吸う雑穀は、多めの水が必要です。

- 「もちもち感」の追加: 炊飯時に小さじ1/4程度の塩、または**大さじ1/2程度の日本酒(料理酒)**を加えると、雑穀の甘みが引き立つと同時に、粒が引き締まりすぎず、もちもち感がアップします。

3. 炊き上がりが「まずい」と感じた時の活用術

それでもどうしても食感や風味が苦手で食べ続けるのが難しいと感じた場合は、以下の調理法でデメリットをメリットに変えましょう。

- スープやリゾットへ: 炊いたご飯をスープやリゾットとして再加熱すると、水分を再吸収して柔らかくなり、硬さが気にならなくなります。

- 風味のマスキング: カレーや丼物など、味付けの濃い料理に活用することで、雑穀特有の香ばしさや風味を気にせず食べることができます。

雑穀米の失敗は「調理不足」が原因です。これらの対処法で、低GIと美味しさを両立した健康的な主食を毎日継続しましょう。

雑穀米の効果的な食べ方

浸水方法と調理のコツ:消化不良を防ぎ、美味しさを引き出す科学

雑穀米を白米と同じ感覚で炊いてしまうと、「硬い」「芯が残る」といったデメリットが生じ、消化不良の原因にもなりかねません。雑穀の硬い外皮を柔らかくし、低GI効果と栄養を最大限に引き出すためには、炊飯前の**「準備」と「加水」**に専門的なコツが必要です。

1. 硬さを解消する「時間」の科学:十分な浸水

雑穀の粒は、白米と異なり、吸水しにくい構造を持っています。この障壁を取り除くことが、ふっくらとした炊き上がりと、消化性の向上に直結します。

- 理想的な浸水時間: 最低でも30分〜1時間は確保してください。特に玄米や古代米(黒米、赤米)など硬い粒が多いブレンドの場合、12時間程度水に浸すことが理想的です(夏場は冷蔵庫で浸水してください)。

- 浸水の理由: 長時間浸水させることで、外皮が柔らかくなるだけでなく、雑穀に含まれる酵素が活性化し、甘みが増すという副次的なメリットも生まれます。

2. 美味しさを左右する「水の量」の調整

雑穀米は白米と比較して水分を多く吸収します。そのため、炊飯器の白米の目盛りに従うだけでは、水不足で硬く炊き上がってしまうデメリットがあります。

- 加水の目安: 雑穀を混ぜる割合に応じて、白米を炊く水量に加え、雑穀の量の2倍を目安に水を追加してください。(例:雑穀大さじ1杯に対し水大さじ2杯追加)

- 調整のコツ: 初回は少し水加減を多めにし、次回以降、好みの食感になるよう微調整を重ねることで、自分にとって最適な黄金比を見つけることができます。

3. 炊き上がりの**「風味」と「もちもち感」**を高める裏技

- 塩を少量加える: 炊飯時にごく少量の塩(小さじ1/4程度)を加えると、雑穀の甘みが引き立ち、ご飯全体の風味が増します。

- 油分を加える: オリーブオイルやごま油を数滴加えると、粒同士がくっつきすぎるのを防ぎ、ご飯に艶ともちもち感が生まれます。

これらの調理のコツを実践することで、「雑穀米 危険」といった不安の原因となる硬さや消化不良を回避し、美味しく食べ続けることができるでしょう。

おすすめのレシピ紹介:雑穀米の機能性を活かす活用術

雑穀米は、炊飯してそのまま食べるだけでなく、そのプチプチとした独特の食感や低GI効果を料理に活かすことで、飽きずに食べ続けることができます。ここでは、雑穀米を調理科学的に見て、そのメリットを最大限に引き出すレシピを紹介します。

1. 低GI効果を最大化する「冷製雑穀米サラダ」

雑穀米を冷ますことで、レジスタントスターチが増加し、低GI効果がさらに高まります。これは、ダイエットや血糖値上昇対策を目的とする方に最適な活用法です。

- 専門的なメリット: 冷却によりデンプンの一部が食物繊維と同じ働きをするため、温かいご飯を食べるよりも脂肪蓄積が抑制されやすくなります。

- レシピのコツ: 茹でて冷ましたもち麦や黒米を、フレッシュな野菜、鶏むね肉や豆類(タンパク質)、オリーブオイル(良質な脂質)と和えます。主食でありながら一皿で栄養バランスが完結します。

2. 食物繊維と消化を助ける「雑穀米のリゾット/お粥」

硬い食感や消化不良がデメリットだと感じる方には、リゾットやお粥のように水分を加えて再加熱する調理法が有効です。

- 専門的なメリット: 再加熱により水分が粒の奥深くまで浸透し、雑穀の粒が柔らかくなります。これにより、硬さが原因で起こる消化不良のリスクを減らし、食物繊維をスムーズに摂取できます。

- レシピのコツ: 白米だけのものと比較して、もちもち感と複雑な旨味が増すため、カレー粉やチーズを少量加えるだけで、満足度の高い一品になります。

3. 苦手な風味をカバーする「香ばし雑穀おにぎり」

雑穀米の独特の風味が苦手な方でも、香ばしさを足すことで美味しく食べ続けることができます。

- 専門的なメリット: ごま油やごま、醤油など、風味の強い食材と組み合わせることで、雑穀の風味がマスキングされ、抵抗なく食べやすくなります。また、冷めても硬くなりにくいため、低GI効果を活かしたお弁当や間食に最適です。

- レシピのコツ: 冷ました雑穀米にごま油、醤油、刻んだネギを混ぜて握るだけ。表面を軽く炙るとさらに香ばしさがアップし、美味しく継続できます。

雑穀米を取り入れた食事プラン

ご指定の「雑穀米を取り入れた食事プラン」のパートを、低GIや食物繊維の機能性を最大限に活用し、継続性を重視した実践的なプランとしてリライトします。

雑穀米を取り入れた食事プラン:継続のための戦略的導入法

雑穀米のメリットを享受するためには、一時的なブームで終わらせず、無理なく習慣として食べ続けることが最も重要です。食生活はライフスタイルに直結するため、低GI効果や栄養改善を目的とするなら、ご自身の生活リズムと健康状態に合わせた段階的な導入プランを立てることが成功の鍵となります。

1. 【超初心者向け】夕食のみ「低GI置き換えプラン」

目的: 血糖値上昇対策と消化不良(デメリット)のリスク回避。

- 戦略: 白米と比較して食物繊維が多い雑穀米は、消化に時間がかかります。夕食に重いものを食べると、就寝前の胃腸に負担がかかりがちですが、少量から始めることでこのリスクを抑えます。

- 実践: 白米1合に対し、雑穀を大さじ1/2程度混ぜたご飯を、夕食の主食だけに置き換えます。日中の活動量の多い朝食・昼食は、消化の良い白米でエネルギーを確保し、夕食で低GI効果を狙います。

2. 【中級者向け】2食活用「食物繊維・ダイエット強化プラン」

目的: 便秘改善とダイエット効果(低GI)の本格化。

- 戦略: 食物繊維の摂取量を増やし、低GIのメリットを日中に持ち越すことで、間食の抑制を狙います。

- 実践: 朝食と夕食を雑穀米に置き換えます。

- 朝食: 冷ました雑穀米(レジスタントスターチ効果)にお味噌汁や納豆を合わせて食物繊維を相乗的に強化します。腹持ちが良くなり、午前中の集中力維持にも役立ちます。

- 昼食: 外食など柔軟に対応できる白米を主食とします。

3. 【上級者向け】柔軟な「栄養・完全置き換えプラン」

目的: 栄養バランスの最適化と低GIの徹底。

- 戦略: 3食全てを雑穀米に置き換えますが、食べ過ぎや食感への飽きを防ぐために、調理法を柔軟に変える工夫を凝らします。

- 実践:

- 平日の昼食: 雑穀米を冷凍保存したおにぎり(低GI強化)を持参。

- 週に一度の「白米の日」: ストレスなく食べ続けるため、週に一度は好きな白米や麺類を楽しむ日を設けます。

最も重要なのは、**「完璧さ」よりも「継続性」**です。「雑穀米 危険」という不安を感じる前に、まずはご自身の体調に合わせて、少量から無理なく始めることが、長期的な健康へとつながります。

雑穀米と白米、どちらを選ぶべき?

白米と雑穀米の栄養素比較:**「精製」**が作る栄養の大きな隔たり

白米と雑穀米の栄養的な違いを理解することは、主食を選ぶ際の最も重要な判断材料となります。この差は、精米の工程で**「精製」**されているか否かに起因し、エネルギー源としての役割を超えた、体への影響の違いを生み出します。

1. マクロ栄養素(カロリーと糖質)の比較

| 栄養素(100gあたり*) | 白米(精白米) | 雑穀米(ブレンド米) | 結論と役割 |

| カロリー | 約168kcal | 約160〜180kcal | カロリー量に大きな差はない。雑穀米は高栄養価だが、低カロリーではない。 |

| 糖質 | 約37g | 約32〜35g | 雑穀米は白米と比較してわずかに糖質が少なく、食物繊維がその分多い。 |

Google スプレッドシートにエクスポート

カロリーや糖質といった主要な栄養素の量自体には大きな差はありません。そのため、雑穀米を食べ過ぎれば、ダイエット効果は薄れてしまうという事実は変わりません。

2. 微量栄養素と機能性の決定的な違い

真の差は、体の調子を整える微量栄養素と、食後の代謝に影響する機能性にあります。

| 栄養素・機能性 | 白米(精白米) | 雑穀米(ブレンド米) | 雑穀米の専門的メリット |

| 食物繊維 | 少ない(約0.5g) | 非常に豊富(3〜5倍) | 便秘改善、低GI効果の源。 |

| ビタミンB1 | 少ない | 豊富 | 糖質を効率よくエネルギーに変え、疲労回復をサポート。 |

| 鉄分 | 少ない | 豊富 | 特に女性の貧血対策に貢献する。 |

| マグネシウム | 少ない | 豊富 | 300種以上の酵素反応に関わり、代謝をサポート。 |

| GI値 | 高い(約81) | 低い(約55〜65) | 血糖値上昇を穏やかにし、脂肪蓄積を防ぐ。 |

Google スプレッドシートにエクスポート

雑穀米は、白米が精製の過程で失ったこれらの栄養素を補完する役割を果たします。特にGI値の低さは、白米と比較してインスリンの過剰分泌を防ぐ点で科学的に優れており、雑穀米を食べ続けることの最大のメリットとなります。

*数値はブレンドや製品により異なります。

使用シーン別の選び方:白米と雑穀米の最適な使い分け戦略

雑穀米の豊富なメリットを最大限に活かし、同時にデメリットを回避するためには、白米と雑穀米の特性を理解した上で、「目的別」に使い分ける戦略を持つことが重要です。どちらか一方に固執する必要はなく、その日の体の状態や、食事の目的に応じて最適な主食を選択しましょう。

1. 雑穀米を選ぶべきシーン:機能性と予防を重視する時

目的: 血糖値コントロール、便秘改善、ダイエットの促進、栄養バランスの底上げ。

| シーン | 選ぶ理由(機能性) | 関連するメリット |

| 夕食の主食 | 睡眠前の血糖値上昇を抑え、脂肪蓄積を防ぐ | 低GI効果、インスリン分泌抑制 |

| お弁当やおにぎり | 冷めることでレジスタントスターチが増加し、腹持ちが良い | 低GI効果、食物繊維増加 |

| 体調 | 便秘が気になる、鉄分不足を感じる | 食物繊維(水溶性・不溶性)、ミネラル補給 |

Google スプレッドシートにエクスポート

2. 白米を選ぶべきシーン:消化と風味を優先する時

目的: 胃腸の休息、消化不良のリスク回避、和食の繊細な風味を味わう。

| シーン | 選ぶ理由(機能性) | 関連するデメリットの回避 |

| 胃腸が疲れている時 | 雑穀米より食物繊維が少なく、消化に負担がかかりにくい | 消化不良、お腹の張り |

| 発熱・病後 | エネルギーの吸収効率が高く、体への負担が少ない | 栄養素の消化吸収に要するエネルギーの節約 |

| 繊細な和食 | 雑穀の独特の風味が料理の味を邪魔しない | 風味の相性、食事の満足度 |

Google スプレッドシートにエクスポート

このように、雑穀米の低GIや栄養価の高さは魅力的ですが、消化機能が落ちている時は無理をせず白米を選ぶ柔軟さも必要です。それぞれの特性を理解し、「健康管理のツール」として使い分けることが、ストレスなく雑穀米を食べ続けるための最善の戦略と言えるでしょう。

環境への配慮と持続可能性:雑穀米が地球にもたらす価値

雑穀米を選ぶことは、私たちの体だけでなく、持続可能な農業と地球環境への配慮にもつながる、未来志向の選択です。これは、雑穀が持つ作物としての**「強靭さ」と「多様性」**という専門的な特性に起因します。

1. 低投入・低環境負荷型の作物

主食として一般的に栽培される白米(稲)は、多量の水と肥料を必要とし、栽培時にかかる環境負荷が比較的大きい作物です。一方、雑穀の多くは、古来より乾燥地帯や痩せた土地でも育つ、生命力の強い作物として知られています。

- 水資源の節約: きびやあわなどの雑穀は、米と比較して少ない水で栽培が可能です。これは、地球規模で水資源の枯渇が問題となる中で、非常に大きなメリットとなります。

- 農薬・肥料の削減: 雑穀は病害虫に強く、栽培過程で農薬や化学肥料の使用を大幅に減らせる特性を持っています。これにより、土壌や水質への負荷が軽減され、環境に優しい農業システム(持続可能性)を支えます。

2. 農業の多様性(アグロバイオダイバーシティ)の維持

単一の作物を大量生産する現代農業(モノカルチャー)は、気候変動や病害が発生した際のリスクが非常に高くなります。

- リスク分散: 雑穀米のブレンドに用いられる多様な雑穀を栽培することは、農業における遺伝資源(アグロバイオダイバーシティ)の維持に貢献します。これにより、特定の作物に依存するリスクが分散され、農業の安定性と持続可能性が高まります。

あなたが低GIや食物繊維といった健康上のメリットを求めて雑穀米を食べ続ける選択は、結果として、未来の農業と地球環境を守るサステナブルな消費活動の一環となっているのです。

まとめ:雑穀米を食べ続けることの結果

健康維持と改善のための要点:雑穀米を活かす「3つの黄金律」

雑穀米は、低GIや豊富な食物繊維といった数々のメリットを持ち、日々の健康維持と改善のための強力なツールとなります。しかし、その効果を最大限に引き出し、「雑穀米 危険」といったデメリットを回避するためには、正しい知識と習慣化が不可欠です。

これまでの専門的な知見を踏まえ、雑穀米を健康増進の味方にするための**「3つの黄金律」**を提示します。

1. 「低GI」効果を最大化する温度と時間の黄金律

最も効率よく血糖値上昇を抑制するためには、雑穀米の低GI特性を高める調理・保存法を実践します。

- 冷却の活用: 炊き上がった雑穀米は、冷ますことでレジスタントスターチが増加し、低GI効果がさらに高まります。特に夕食やお弁当では、冷凍保存しておいたものを解凍して食べるのが理想的です。

- 浸水時間の遵守: 硬さや消化不良(デメリット)を防ぐため、炊飯前には白米と比較して長い浸水時間(最低1時間、推奨12時間)を確保し、食物繊維の消化性を高めてから調理しましょう。

2. 「腸活」を成功させる水分と段階の黄金律

豊富な食物繊維はメリットですが、消化不良やお腹の張りという副作用を引き起こさないよう、体に合わせた導入が必須です。

- 水分補給のセット: 雑穀米の食物繊維は水分を吸って初めて適切に働きます。雑穀米を食べる際は、意識的に水分(水やノンカフェイン茶)を多く摂ることをセットにしましょう。

- 少量からの導入: 食物繊維摂取に慣れていない方は、最初は白米への混ぜる量を大さじ1/2程度に抑え、数週間かけて徐々に割合を増やしていく段階的なアプローチが、継続の鍵となります。

3. 「継続」を実現するバランスと柔軟性の黄金律

雑穀米はダイエットや栄養補給に優れますが、食べ過ぎや義務感は挫折の元です。

- 「量」よりも「質」: 雑穀米は高機能な主食ですが、低カロリーではありません。白米と比較して適正な摂取量(茶碗一杯)を守り、おかず全体のカロリーを意識することがダイエット成功の要件です。

- 完璧主義の回避: 体調が優れない時や、和食の風味を楽しみたい時は、無理せず白米を選びましょう。雑穀米を「健康を守るためのツール」と捉え、柔軟に使い分けることが、長期間にわたり健康を維持・改善していくための最も重要な戦略となります。

安全な摂取方法と注意点:メリットを最大化し、デメリットを回避する指針

雑穀米の豊富なメリット(低GI、食物繊維、ミネラル)を安全に享受するためには、その特性を理解した上での「正しい食べ方」と「適切な調理法」が不可欠です。白米と比較して食物繊維が多いため、消化不良やお腹の張りといった副作用のリスクを管理することが、継続の鍵となります。

1. 体調不良を防ぐ「段階的導入」の原則

雑穀米を食生活に導入する際、最も多い失敗は、急に摂取量を増やしすぎることによる消化不良です。

- 少量からのスタート: 普段食物繊維をあまり摂らない方は、最初の1〜2週間は白米1合に対して雑穀を大さじ1/2〜1に留め、胃腸が慣れるのを待ってください。

- 水分補給の徹底: 雑穀米の食物繊維は水分を吸収して膨らみます。食べ過ぎによる便秘やお腹の張りを防ぐため、雑穀米を食べる際は、いつも以上に意識的に水分(水やノンカフェイン茶)を摂ることが必須です。

2. 調理前に実践すべきリスク回避のテクニック

「雑穀米 危険」論の原因となるフィチン酸の活性や、粒の硬さによる消化不良は、調理前のひと手間によって回避できます。

- 十分な浸水: 白米に比べて硬い粒を柔らかくし、消化を助けるため、炊飯前には最低でも1時間、可能であれば**12時間(冷蔵庫で)**の浸水時間を確保しましょう。これにより、ミネラル吸収の阻害のリスクも低減されます。

- アレルギーの確認: 妊娠中の方や小さなお子様がいる家庭では、そば、大豆、大麦など、ブレンドに含まれるアレルギー特定原材料を必ず確認し、アレルゲンフリーの製品を選ぶことが最大の安全対策です。

3. 食べている最中に意識すべきこと

雑穀米の低GI効果と消化を助けるためには、「食べ方」そのものにも注意が必要です。

- 意識的な咀嚼(そしゃく): 雑穀米は白米より硬いため、よく噛むことが重要です。一口あたり30回程度を目安によく噛むことで、唾液に含まれる消化酵素が働き、胃腸への負担を大きく軽減します。

これらの指針を守ることで、雑穀米は副作用の心配なく、あなたの健康維持と改善をサポートする、心強い主食となります。

読者の心配に対する結論とアドバイス:**「危険性」**の真実と賢い活用法

この記事を通して分析した結果、雑穀米に関する「危険」や「副作用」といった懸念のほとんどは、誤解や不適切な調理・摂取方法から生じるものであるという結論に至ります。雑穀米は、その機能性において白米と比較して圧倒的なメリットを持つ、現代人に不可欠な健康サポート食品です。

1. **「危険な成分」**に対する最終結論

アブシジン酸やフィチン酸といった成分に対する不安は、過度に心配する必要はありません。

- フィチン酸対策は調理で完了: ミネラル吸収の阻害リスクは、炊飯前の十分な浸水時間を確保することで、その活性を弱め、ほぼ回避できます。雑穀米自体の豊富なミネラル供給量を考えれば、トータルで見た健康上のメリットが上回ります。

- 医学的根拠の欠如: アブシジン酸の有害性を示す確固たる医学的根拠は見つかっておらず、一般的な摂取量であれば全く問題ありません。

2. **「食べ過ぎ」と「消化不良」**への専門的アドバイス

雑穀米の唯一のデメリットは、食物繊維が多すぎるために生じる消化不良やお腹の張りです。これは「食べ過ぎ」と「準備不足」が原因であり、以下の行動指針で回避可能です。

- 段階的な導入を徹底する: 最初から白米を全て置き換えようとせず、少量(大さじ1/2〜1)から始め、体を食物繊維に徐々に慣らしてください。

- 咀嚼を意識する: 低GI効果と消化を助けるため、白米と比較して意識的によく噛むことを習慣にしましょう。

- 調理は妥協しない: 浸水と加水は、硬い食感を解消し、胃腸への負担を減らすための必須工程です。特に長時間浸水は、美味しさと消化性の両方を高めます。

3. 健康維持のための賢い雑穀米活用戦略

雑穀米は、低GI効果や豊富な食物繊維を通じて、血糖値上昇の抑制、便秘改善、ダイエットサポートという、現代人が抱える主要な健康課題の解決に直結します。

- 継続性こそ最大のメリット: 低GIや栄養効果は、毎日食べ続けることで初めて発揮されます。やずや雑穀米のような食べやすいブレンドや、リゾットなどのアレンジレシピを柔軟に活用し、**「無理なく美味しく」**続けることを最優先にしましょう。

雑穀米はあなたの体を守る「高機能な主食」です。正しい知識を持って、不安なく健康的な食生活をスタートさせてください。

記事のポイント15個

- 雑穀米は栄養素の宝庫:白米に不足しがちなビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富。

- 食物繊維が便秘を解消:不溶性・水溶性のバランスが腸内環境を整える。

- ダイエットをサポート:低GIのため、血糖値の急上昇を抑え脂肪蓄積を防ぐ。

- 満腹感が長持ち:噛みごたえと食物繊維により、食べ過ぎを防ぐ。

- 「雑穀米 危険」は過剰摂取のサイン:急な大食いは下痢や腹痛(副作用)の原因。

- 最初は少量からスタート:体を慣らすために白米に少量混ぜるのがおすすめ。

- 消化不良の対策:炊く前の十分な浸水と、よく噛むことが重要。

- 美肌効果も期待できる:豊富なビタミンB群やポリフェノールが肌の調子を整える。

- 鉄分補給に役立つ:特に女性に不足しがちな鉄分や亜鉛が豊富。

- 白米と比較してGI値が低い:血糖値の上昇が穏やか(低GI)なため対策に◎。

- アレルギーに注意:ブレンド内容を確認し、アレルギー対応の製品を選ぶ。

- レシピのバリエーションが豊富:ご飯以外にもサラダやリゾットなどで楽しめる。

- 水分摂取も忘れずに:食物繊維を効果的に働かせるため水分補給を心がける。

- やずや雑穀米はバランスと食べやすさで継続をサポート。(※商品名例)

- 継続こそが最大の効果:無理せず柔軟な食事プランで長く続けることが大切。