「畑の肉」とも呼ばれる枝豆の中でも、ひときわ強い甘さとコクで人々を魅了する丹波黒枝豆。秋のわずかな期間しか味わえないこの特別な豆は、一度食べたら忘れられないほどの美味しさです。この記事では、丹波黒枝豆の品種 違いや歴史から、最高のゆで方、知っておきたい食べ頃 見分け方、さらには驚きのアントシアニン効果、そして美味しい豆ごはんの作り方まで、その秘密を徹底解説します。

- 丹波黒枝豆の魅力とは?

- 特別な理由:丹波黒大豆の若き姿

- 土地と伝統が育む「日本農業遺産」

- 丹波の黒枝豆:栄養価と健康への効果

- 黒い「色」に秘められた抗酸化力:アントシアニン

- 丹波黒枝豆の栽培方法と土壌:伝統が支える極上品質

- 丹波黒枝豆の収穫時期:わずか三週間の「旬の黄金期」

- 丹波黒枝豆の美味しい食べ方

- 定番の調理法:極上の風味を引き出す「茹で方と味付け」

- 丹波黒枝豆の風味を活かす:絶品アレンジレシピ5選

- バリエーション豊かな食べ方:調理の幅を広げる丹波黒枝豆の魅力

- 黒枝豆のポテンシャル:相性の良い食材と風味

- 保存方法と食べ頃の見極め:幻の風味を逃さない専門知識

- 生産者が教える!最高の「甘みとコク」を引き出す裏ワザ

- 「丹波黒枝豆」と「早生黒枝豆」の違い:失敗しない選び方

- 黒枝豆を使ったスイーツ・デザートレシピ:極上の甘みを活かす応用術

- 丹波黒枝豆のアントシアニン:美容と健康を支えるポリフェノールの力

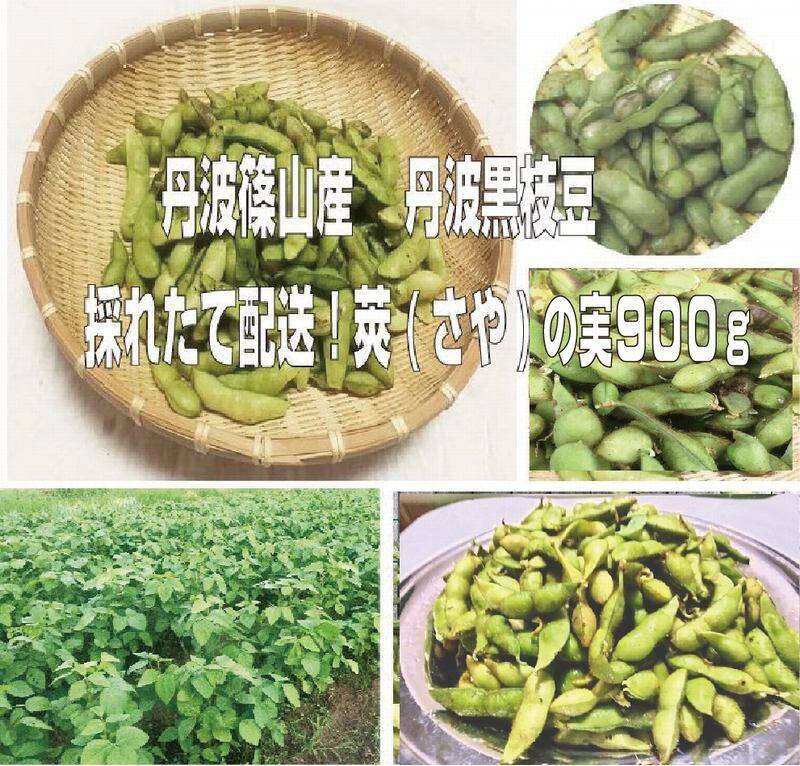

- 通販で失敗しない!枝付き vs. サヤ、送料と鮮度の徹底比較

- 丹波黒枝豆直売所の探し方

- 最高の鮮度を求めて!丹波黒枝豆 おすすめ直売所リスト

- 丹波黒枝豆の旬と解禁日

- 2025年 丹波黒枝豆の解禁日と販売戦略:極上の旬を見極める

- 丹波黒枝豆の収穫カレンダー:季節と熟成の見極め方

- 黒枝豆の市場動向と需要:高付加価値化とブランド戦略

- 地域イベント・祭り紹介:丹波黒枝豆の「旬」を祝う収穫祭

- まとめ:丹波黒枝豆の魅力を再確認—「幻の枝豆」の真価

丹波黒枝豆の魅力とは?

日本の秋の味覚として知られる枝豆ですが、丹波地方で栽培される丹波黒枝豆は、一般的な枝豆とは一線を画す存在です。大粒でふっくらとした見た目、そして口に入れた瞬間に広がる濃厚な甘さは、まさに格別。この美味しさが生まれる背景には、長い歴史と独自の栽培技術があります。

丹波黒枝豆の歴史と特性

丹波黒枝豆の正体は、お正月の煮豆として使われる丹波黒大豆を、完熟する前の若い時期に収穫したものです。歴史は古く、この地域の気候風土に適した大粒の黒豆として、古くから栽培されてきました。

この黒大豆を枝豆として楽しむようになったのは、その美味しさが広まってからです。一般的な枝豆に比べて収穫期間が非常に短く、この希少性も魅力の一つとなっています。粒が大きいため、食べ応えがあり、食感ももっちりとしています。

特別な理由:丹波黒大豆の若き姿

丹波の黒枝豆は、おせち料理などで使われる最高級品種の**丹波黒大豆(たんばくろだいず)**が、完熟して黒豆になる前の「若い莢(さや)の状態」を収穫したものです。この「ルーツ」が、他の一般的な枝豆(青大豆)にはない独特の特性を生み出しています。

1. 圧倒的な粒の大きさと食感

- 極大粒(ごくだいりゅう): 丹波黒大豆は、世界でも類を見ないほど粒が大きいのが特徴です。通常の枝豆と比較しても格段に大粒であり、食べ応えが違います。

- 濃厚な味わいと「もちもち」食感: 一般的な枝豆より長い時間をかけてじっくりと生育するため、豆に蓄えられる旨味成分や糖分が非常に多くなります。この結果、深いコクと濃厚な甘みが生まれ、食感はホクホクとしながらももっちりとした、独特の歯ざわりになります。

2. 驚異的な希少価値と短い旬

- 幻の枝豆: 丹波の黒枝豆の旬は、一般的に10月上旬から下旬までのわずか2~3週間と極めて短いです。この短い期間にしか味わえないことから、「幻の枝豆」とも呼ばれます。

- 長期の栽培期間: 収穫までにかかる期間が一般的な枝豆より約1.5倍も長く、手間暇がかかる繊細な品種です。

3. 味わいと見た目のドラマティックな変化

丹波の黒枝豆は、収穫時期によって見た目と味が変化していく「熟成の妙」を楽しめる点も特別です。

| 時期 | 見た目の特徴 | 味わいの特徴 |

| 10月上旬 | 比較的きれいな緑色 | 爽やかな風味と歯切れのよい食感。一般的な枝豆に近い味わい。 |

| 10月中旬 | 莢や豆に黒い斑点が目立ち始める。豆も赤みがかる。 | 旨味と甘みがバランスし、食感がプリッとからもっちりに変化。 |

| 10月下旬 | 莢が黄色っぽく、豆は紫~黒っぽく熟す。 | 甘みとコクがピークを迎え、深い旨味が凝縮した濃厚な味わい。通好みのリッチな風味。 |

Google スプレッドシートにエクスポート

莢につく黒い斑点や、豆の色が黒ずむのは、ポリフェノールの一種であるアントシアニンが熟成によって増えている証拠であり、「美味しいバロメーター」とされています。

土地と伝統が育む「日本農業遺産」

丹波の黒枝豆が持つ唯一無二の品質は、単なる品種の優秀さだけではなく、その産地である丹波地方(主に丹波篠山・京丹波)の特殊な気候風土と、長きにわたり継承されてきた独自の栽培技術によって支えられています。この農業システム全体が、国の**「日本農業遺産」**として認められるほどの価値を持っています。

1. 奇跡の気候が生む「甘み」のメカニズム

丹波地方は、四方を山に囲まれた盆地という地形が、黒枝豆の品質を決定づけています。

- 昼夜の大きな寒暖差: 昼間は盆地特有の猛暑により太陽光を最大限に浴び、光合成が活発になり、豆の内部に大量の糖が生成されます。一方、夜間は放射冷却によって気温が急激に低下します。

- 糖分の蓄積: 夜間の気温が低いと、植物は生命維持のための「呼吸」を抑制し、日中に作った糖分の消費を最小限に抑えます。この昼夜のメカニズムにより、甘みと旨味の素となる糖分が豆の中にぎゅっと閉じ込められ、凝縮されるのです。

2. 伝統と知恵が生んだ栽培技術

丹波黒大豆の栽培は、およそ300年前の江戸時代中期に始まり、先人たちの知恵と努力によって大粒で優良な系統として洗練されてきました。

- 「水抜き」を意識した畝立て: 丹波黒大豆は、湿気に弱い繊細な作物です。もともと田であった土地を畑として利用する際、水はけを良くするため、深く溝を掘り、豆を植える畝(うね)を高くするという独特の栽培技術が確立されました。

- 長い生育期間と手間: 収穫までの期間が一般的な大豆よりも長く、その間、天候の影響を受けやすいデリケートな品種であるため、ほとんどが手作業で、非常に手間暇をかけて管理されています。この丁寧な作業が、粒の揃った高品質な黒枝豆を生み出す土台となります。

3. 日本農業遺産としての認定

丹波篠山における黒大豆栽培の歴史、その伝統的な技術、そして豊かな里山の農村景観が、将来にわたって継承すべき貴重な財産として2021年に日本農業遺産に認定されました。これは、単なる美味しい農産物というだけでなく、地域社会と文化を守り育ててきた「農業システム」そのものが特別であることの証です。

この土地固有の自然条件と、それに対応し続けてきた人々の知恵と努力の結晶こそが、「丹波の黒枝豆はなぜ特別なのか」という問いへの、最も深みのある答えと言えるでしょう。

丹波の黒枝豆:栄養価と健康への効果

丹波の黒枝豆が「畑の肉」として特別なのは、その美味しさだけでなく、一般的な枝豆や大豆を上回る栄養ポテンシャルを秘めているからです。未熟な状態のまま収穫されることで、黒豆の豊富な機能性成分と、枝豆特有のビタミン類を兼ね備える「ハイブリッドな健康食品」となっています。

黒い「色」に秘められた抗酸化力:アントシアニン

丹波の黒枝豆の最大の特徴は、一般的な緑色の枝豆と違い、成熟が進むにつれて莢や豆が帯びる黒紫色です。この「色」こそが、並外れた健康機能の源であり、黒豆が持つ真価を示すサインとなっています。

1. アントシアニン:天然のサビ止め成分

この黒紫色の色素の正体は、植物が紫外線などのストレスから身を守るために作るポリフェノールの一種、アントシアニンです。

- 蓄積のメカニズム: 丹波の黒枝豆は、通常の枝豆よりも生育期間が長いため、豆が完熟(黒豆)に近づくにつれて、このアントシアニンが表皮、特に莢の内側から外側へと大量に生成・蓄積されます。

- 美味しさのバロメーター: 収穫期後半に見られる莢の**黒い斑点(茶しみ)は、見た目が悪くなったと誤解されがちですが、実はこのアントシアニンが豊富に含まれている「熟成の証」**であり、味が最も濃厚になったサインとされます。

2. 健康に対する驚異的なポテンシャル

アントシアニンは、その強力な抗酸化作用により、私たちの健康維持に多岐にわたる効果をもたらします。

- 体内の「サビ」を除去: 活性酸素は、細胞を酸化させ、老化や病気の原因となります。アントシアニンはこの活性酸素を捕まえ(スカベンジング作用)、細胞の酸化ストレスを抑制する、いわば天然の強力なサビ止めとして機能します。

- 血管の健康サポート: コレステロールの酸化を防ぐことで、動脈硬化のリスクを軽減し、血液をサラサラに保つ効果が期待されます。

- 視機能の維持: 眼の網膜にあるロドプシンの再合成を助ける働きがあるため、眼精疲労の軽減や視機能の改善といった、ブルーベリーにも通じる効果が注目されています。

丹波の黒枝豆を食すことは、この極上の風味と共に、黒豆が完熟前に持つ高い栄養機能性を、最も瑞々しい状態で取り入れることを意味しているのです。

2. 豊富なタンパク質と美しさを支える成分

大豆の仲間である黒枝豆は、良質なタンパク質を豊富に含み、体を作る上で欠かせない栄養源です。

- 良質なタンパク質: 筋肉、内臓、皮膚などを構成する重要な成分であり、「畑の肉」と呼ばれる所以です。

- 大豆イソフラボン: 女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きをし、更年期症状の緩和や骨粗しょう症の予防、美肌効果が期待されています。

- レシチン・大豆サポニン:

- レシチン: 脳の機能維持や記憶力向上をサポートする働きがあります。

- サポニン: 強い抗酸化作用に加え、脂肪燃焼を助ける効果や、悪玉コレステロールを減少させる働きがあるとされます。

3. ビタミン・ミネラルの宝庫

一般的な枝豆と同様、丹波の黒枝豆も豊富なビタミンと食物繊維を含んでいます。

| 栄養素 | 健康への主な働き |

| ビタミンB群 | 糖質や脂質の代謝を助け、疲労回復をサポートします。特にB1・B2は、エネルギー生成に不可欠です。 |

| 食物繊維 | 腸内で水分を含んで膨張し、便通を改善します。また、血糖値の急激な上昇を抑える効果も期待できます。 |

| カリウム | 体内の余分な塩分(ナトリウム)を排泄し、むくみの解消や血圧の安定に役立ちます。 |

丹波黒枝豆の栽培方法と土壌:伝統が支える極上品質

丹波の黒枝豆(丹波黒大豆)の栽培は、その大粒で豊かな風味を実現するため、土地の特性を最大限に活かし、一般的な大豆栽培とは一線を画す独特な技術と手間を要します。その秘訣は、丹波地方の土壌環境と、それに適応した伝統的な農法にあります。

1. 栽培環境:盆地特有の土壌と気象条件

丹波地方(主に丹波篠山・京丹波)の特有の自然環境こそが、黒枝豆の品質を支える基盤です。

- 肥沃な黒土(黒ボク土): 丹波篠山盆地を覆う土壌は、古くからの火山活動や湖の堆積物がもたらした肥沃な黒土が特徴です。この土は水はけと水持ちのバランスが良く、大粒で豊かな風味を持つ黒大豆の生育に最適な環境を提供します。

- 昼夜の大きな寒暖差: 盆地特有の気候により、昼間は日照を十分に得て光合成で糖分を生成し、夜間は急激に冷え込むことで、この糖分の消費を抑えて豆に蓄積させます。この厳しい気象条件が、極上の甘みとコクを生み出すメカニズムとして機能しています。

2. 伝統的な栽培技術:丹波黒大豆特有の農法

丹波黒大豆は、その繊細さゆえに多大な手間と、代々受け継がれてきた伝統技術が必要です。

① 高畝栽培(たかうねさいばい)

丹波黒大豆は、豆類の中でも特に過剰な湿気に弱い品種です。

- 目的と方法: 水はけを良くするため、深く溝を掘り、豆を植える畝(うね)を周囲より高く盛り上げます。これは、かつて水田であった土地を畑として利用するために生み出された、この地域特有の知恵です。

- 効果: 根腐れを防ぎ、土中の余分な水分を効率よく排出することで、健全な生育を促し、粒の充実を図ります。

② 長期栽培と丁寧な管理

一般的な枝豆が播種から約70~80日で収穫されるのに対し、丹波黒枝豆は約100日以上かけてじっくりと生育します。

- 播種(はしゅ)の時期: 晩生の品種であるため、一般の枝豆より遅い時期(6月頃)に播種されます。

- 手間のかかる作業: 生育期間が長いため、病害虫の対策や、一つひとつの株の様子を見極めるきめ細やかな手作業が欠かせません。この長い期間と丁寧な管理が、豆を大粒に育て上げ、濃厚な旨味成分を凝縮させる鍵となります。

この、土地の恵みと農家の経験と手間が一体となった農業システムこそが、丹波の黒枝豆を「幻の枝豆」と呼ばれる最高級の品質へと昇華させているのです。

丹波黒枝豆の収穫時期:わずか三週間の「旬の黄金期」

丹波の黒枝豆が「幻の枝豆」と呼ばれる最大の理由の一つは、その極端に短い収穫期間にあります。一般的な枝豆が夏に約2〜3ヶ月にわたって収穫されるのに対し、丹波黒枝豆は、一年でわずか約3週間という、限定された期間にしか市場に出回りません。

1. 収穫のタイミング:黒大豆への「転換点」

丹波黒枝豆は、お正月などに使われる丹波黒大豆が完全に熟す直前の、未熟な段階で収穫されます。この時期を見極めることが、極上の風味を引き出す鍵となります。

-

時期の目安: 概ね10月上旬から下旬にかけて。

-

判断の基準: 莢(さや)が青々とした状態から、徐々に黄色みがかり、豆の皮がアントシアニンの作用で黒い斑点を帯び始める、まさに黒大豆へと変貌する一瞬が収穫期です。

2. 収穫時期による「味のグラデーション」

この短い収穫期間の中でも、日を追うごとに豆の成熟度が増し、味わいが劇的に変化していくのが丹波黒枝豆の醍醐味です。この味の変化を楽しむことを「旬の黄金期」と呼びます。

このわずか数週間の間に、丹波黒枝豆はさわやかな風味から濃厚な甘みへとドラマティックに変化します。この一瞬の旬を逃さないことが、極上体験への絶対条件です。

丹波黒枝豆の美味しい食べ方

せっかく手に入れた丹波黒枝豆、最高の状態で味わいたいですよね。シンプルだからこそ奥深い、美味しいゆで方や、変わり種のレシピをご紹介します。

定番の調理法:極上の風味を引き出す「茹で方と味付け」

丹波の黒枝豆は、その濃厚な旨味と独特の食感を最大限に活かすため、一般的な枝豆とは異なる調理の「作法」があります。特に、大粒でデリケートな黒豆の風味を損なわず、ホクホクとした食感を引き出すには、適切な塩加減と茹で時間の専門的な知識が不可欠です。

1. 下準備:風味の「通り道」を確保する

調理を始める前に、一手間加えることで塩味と熱が均等に浸透し、味が格段に良くなります。

-

塩もみ(必須): 枝豆をザルに入れ、たっぷりの塩(目安:枝豆500gに対し、大さじ2〜3杯)をまぶして強く揉み込みます。これにより、莢(さや)の表面の産毛や汚れが取れ、塩味が染み込みやすくなります。

-

両端のカット(推奨): 莢の両端を5mmほどハサミで切り落とすと、塩分がより深く、均一に豆全体に浸透しやすくなります。

2. 専門的な茹で方:茹で時間の「熟成度」調整

丹波の黒枝豆は、一般的な枝豆(約4〜5分)よりも長く茹でることが、大粒で密度の高い豆に熱を通し、ホクホクした食感を引き出す秘訣です。

3. 味付けと仕上げ:旨味を閉じ込めるテクニック

茹で上がった後の処理も、風味を決定づける重要な工程です。

-

水に晒さない: 茹で上がったらすぐにザルにあげ、水に晒さずそのまま粗熱を取ります。水に晒すと、せっかく引き出した旨味や風味が流れ出てしまいます。

-

追い塩(仕上げ塩): 粗熱が取れたら、仕上げとして少量の塩(分量外)をパラパラと振って絡めると、味にパンチが出て、より美味しく仕上がります。

この専門的な調理法を実践することで、丹波黒枝豆ならではの深いコクと、もちもちとした唯一無二の食感を、最大限に引き出すことができるでしょう。

丹波黒枝豆の風味を活かす:絶品アレンジレシピ5選

丹波の黒枝豆は、その濃厚な甘みとホクホクとした食感から、塩茹でで食べるのが定番ですが、その独特のコクと大粒の性質を活かすことで、料理の主役としても格別な力を発揮します。ここでは、風味を最大限に引き出す、専門的な視点から厳選したおすすめレシピ5つをご紹介します。

1. 黒枝豆とガーリックバターのオーブン焼き(風味際立つ前菜)

茹でずに焼くことで、甘みが凝縮し、ホクホク感が増します。ガーリックとバターの香ばしさが、豆のコクを引き立てるシンプルな調理法です。

-

専門性: 高温で短時間加熱することで、豆の水分を適度に飛ばし、メイラード反応による香ばしさと、糖分を凝縮させる効果を狙います。

-

調理のポイント: 莢ごとオリーブオイル、刻んだニンニク、塩を絡めてから、アルミホイルで包まず、高温のオーブン(200℃)で10〜15分焼きます。仕上げにバターを溶かして絡めると、リッチな風味になります。

2. 黒枝豆と鮭の炊き込みご飯(秋の味覚を堪能)

大粒で強い旨味を持つ黒枝豆は、ご飯と炊き込むことで、その風味が米全体に行き渡ります。見た目にも美しい、秋の食卓を彩る一品です。

-

専門性: 黒枝豆を炊飯器に投入するタイミングを調整することで、豆の**「煮崩れ」を防ぎ**、アントシアニンによる色素の過剰な流出を抑えます。

-

調理のポイント: 米を炊く際に、醤油や酒などの調味料と、軽く塩茹でにした黒枝豆を加えて炊き込みます。茹でた際に豆が少し黒みがかっていても、炊き込みご飯にすることで、ご飯がほんのりお赤飯のような色合いになり、食欲をそそります。

3. 黒枝豆とクリームチーズのディップ(ワインが進むおつまみ)

黒枝豆のもっちり感と、クリームチーズの酸味・コクを合わせたディップ。深い甘みがチーズの塩味と調和し、高級感のあるおつまみになります。

-

専門性: 豆を軽く潰してペースト状にすることで、レシチンなどの乳化成分がクリームチーズと混ざり合い、なめらかで分離しにくいディップに仕上がります。

-

調理のポイント: 茹でた黒枝豆を莢から取り出し、クリームチーズ(常温に戻す)、少量のマヨネーズ、塩胡椒と合わせて軽く潰します(食感を残すため、あえて完全にペーストにしないのがコツ)。クラッカーやバゲットに乗せてどうぞ。

4. 黒枝豆と海老のかき揚げ(食感を楽しむ和風料理)

サクサクの衣の中に閉じ込められた黒枝豆は、熱でさらに甘みが増し、海老の旨味と相乗効果を生みます。大粒であるため、かき揚げにすると存在感が際立ちます。

-

専門性: 衣に冷水や氷を使ってグルテンの生成を抑え、揚げ油の温度を一定に保つことで、外はサクサク、中はホクホクの理想的な食感(コントラスト)を実現します。

-

調理のポイント: 莢から出した豆を、海老や三つ葉などの具材と共に軽く小麦粉をまぶしてから衣と絡めます。揚げる直前に混ぜ、手早く作業することが、べたつかないかき揚げの秘訣です。

5. 黒枝豆の濃厚ポタージュ(栄養価を丸ごと摂取)

豆をすり潰してスープにすることで、皮付近に多く含まれるアントシアニンや食物繊維といった栄養素を丸ごと摂取できる、贅沢な調理法です。

-

専門性: 牛乳ではなく生クリームや豆乳を加えることで、黒枝豆の持つ独特のコクを強調し、より滑らかで深みのあるポタージュに仕立てます。

-

調理のポイント: 茹でた黒枝豆を莢から取り出し、玉ねぎと炒めて甘みを引き出した後、だし汁(またはチキンブイヨン)を加えて煮込み、ミキサーで滑らかにします。生クリームや牛乳で濃度を調整し、冷製・温製どちらでも楽しめます。

バリエーション豊かな食べ方:調理の幅を広げる丹波黒枝豆の魅力

丹波の黒枝豆は、一般的な枝豆にはない濃厚なコク、もっちりとした食感、そして大粒という特性を持つため、塩茹でという定番を超えた、多様な料理でその真価を発揮します。この特別な豆の風味を最大限に活かし、和洋中を問わず調理の幅を広げる応用術をご紹介します。

1. 煮る・炊く:米と相乗効果を生む「粒の存在感」

大粒で崩れにくい丹波黒枝豆は、煮込みや炊き込み料理に最適です。加熱しても形がしっかり残り、豆の旨味が溶け出しすぎず、主食の美味しさを高めます。

-

豆ごはん(黒枝豆ごはん): 最も手軽なアレンジです。塩茹でした豆を炊き立てのご飯に混ぜ込むだけで、豆の甘みと香りがご飯全体に行き渡ります。特に、収穫後期のアントシアニンが濃くなった豆を使うと、ご飯がほんのりとした赤紫色に染まり、風味だけでなく見た目も豊かなお赤飯風に仕上がります。

-

和え物・煮浸し: だし汁で軽く煮浸しにしたり、白和えの具材として使うと、豆の持つ自然な甘みが引き立ち、上品な和の風味を演出できます。

2. 潰す・ペースト化:濃厚なコクを味わう「丸ごと調理」

豆をすり潰してペースト状にすることで、皮付近に豊富なアントシアニンや食物繊維などの栄養を丸ごと摂取できます。その濃厚な味わいは、クリーム系の料理と抜群の相性を見せます。

-

ポタージュ・スープ: 茹でた豆と玉ねぎを炒め、だしやブイヨンで煮込んでミキサーにかけるだけで、深いコクと滑らかな舌触りのポタージュになります。牛乳や生クリーム、豆乳を加えることで、さらにリッチな味わいに。

-

ディップ・餡(あん): クリームチーズやマヨネーズと混ぜてディップにすれば、ワインやパンに合う洋風おつまみになります。また、砂糖を加えて練り上げれば、ずんだ餡(枝豆餡)の高級版として、和菓子の材料にも応用できます。

3. 炒める・揚げる:香ばしさと甘みの「凝縮テクニック」

油と一緒に加熱することで、豆の水分が適度に抜け、甘みが凝縮されます。香ばしさが加わることで、お酒の肴としても新たな魅力を発揮します。

-

かき揚げ・天ぷら: 大粒でホクホクとした食感は、かき揚げにすると存在感が際立ちます。海老や季節の野菜と一緒に揚げることで、香ばしい衣と豆の甘みの絶妙なコントラストを楽しめます。

-

炒め物・アヒージョ: 莢ごと、あるいは莢から出した豆をニンニク、オリーブオイルと共に炒めたり、アヒージョにしたりすると、豆の風味が油に移り、香ばしい一品に。茹でるのとは違う、豆の甘みが際立つ食べ方です。

丹波黒枝豆は、この多様な調理法によって、食卓の主役から名脇役まで、さまざまな役割を担うことができる、極めて価値の高い食材です。

生産者が教える!最高の「甘みとコク」を引き出す裏ワザ

丹波の黒枝豆が持つ極上の甘みとコクは、塩茹でだけでも十分に楽しめますが、生産地で実践されているひと手間加えた調理法や保存の工夫を知ることで、その風味は格段に向上します。ここでは、黒枝豆のポテンシャルを最大限に引き出す、プロの裏ワザを専門的な視点から解説します。

1. 茹でる前の「低温熟成」(甘み最大化の科学)

収穫直後の黒枝豆をそのまま茹でるのではなく、短時間だけ低温で寝かせることで、豆の持つ潜在的な甘みを引き出すことができます。

-

裏ワザ: 枝豆をポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で**一晩(約12時間)**寝かせる。

-

専門的な理由: 豆に含まれるデンプンが、低温にさらされることで、酵素(アミラーゼ)の働きにより糖(ショ糖)に分解されます。これは植物が低温ストレスに耐えるための生理現象ですが、このプロセスを利用することで、茹でる前に人為的に甘みを蓄積させることができるのです。

2. 「追い塩」のタイミング(コクと風味の決定打)

塩茹での工程で、豆の内部にしっかりと塩味を浸透させ、濃厚なコクを引き出すためのテクニックです。

-

裏ワザ: 茹でる際の塩水の濃度を高くするだけでなく、茹で上がりの熱いうちに「追い塩」をする。

-

専門的な理由:

-

茹で塩: 濃い塩水で茹でることで、浸透圧により豆の余分な水分が抜ける代わりに、塩味が内部に深く染み込みます。

-

追い塩: 茹で上がった直後の熱で豆の表面の水分が一気に蒸発する瞬間に、細かい塩を振ると、塩の結晶が表面に均一に定着し、風味の強い膜を作ります。これにより、豆の甘みと旨味に負けない、しっかりとしたコクが生まれます。

-

3. 「焼き枝豆」で甘さを凝縮(ホクホク感と香ばしさの向上)

茹でる代わりに、高温で加熱することで、豆の水分を効率的に飛ばし、甘みを凝縮させる調理法です。

-

裏ワザ: 莢ごと軽く塩を振ってフライパンやグリルで焦げ目がつくまで焼く。

-

専門的な理由: 高温の直火で加熱すると、豆の表面でメイラード反応(アミノ酸と糖が反応して起こる褐変)が起こり、茹でるだけでは得られない香ばしいアロマが生まれます。また、水分が抜けることで食感がよりホクホクになり、相対的に糖度が高く感じられます。

これらのプロの裏ワザは、丹波の黒枝豆を単なる「美味しい枝豆」から「忘れられない極上体験」へと昇華させるための鍵となります。

「丹波黒枝豆」と「早生黒枝豆」の違い:失敗しない選び方

市場に出回る「黒枝豆」には、お正月の黒豆になる品種を収穫した**「丹波黒枝豆(本黒)」と、夏から秋の早い時期に収穫できる「早生(わせ)黒枝豆」があります。これらは品種も旬も、そして何より味が根本的に異なります**。最高の風味を体験するため、この違いを理解し、見分け方を把握することが重要です。

1. 決定的な違い:品種と風味の構造

「丹波黒枝豆(本黒)」は、極大粒の丹波黒大豆をルーツに持つ晩生(おくて)種であり、長い生育期間を経て、独特の風味を蓄積します。

【専門的な視点】 「丹波黒枝豆(本黒)」は、栽培期間が長いため、豆にデンプンや糖類、アミノ酸などの旨味成分を極限まで蓄積できます。一方、「早生」種は生育が早いため、フレッシュな風味はありますが、本黒が持つ熟成されたリッチなコクは持ちません。

2. 失敗しない「本黒」の見分け方

最高の「丹波黒枝豆」を味わうには、販売時期と見た目の特徴を必ず確認してください。

① 時期による見分け(最重要)

-

10月1日以降に販売が解禁されているかを確認してください。9月中に店頭に並んでいるものは、ほぼ間違いなく「早生」品種です。

-

最も味が濃厚になるのは、10月中旬~下旬の「晩摘み」の時期です。この時期を狙うと、最高のコクが得られます。

② 見た目による見分け(決定打)

-

「黒い斑点」の有無: 熟成が進んだ丹波黒枝豆(本黒)は、莢に黒や茶色の**斑点(茶しみ)**がついています。これはアントシアニンが発現している証拠であり、美味しさのバロメーターです。見た目が少々悪くても、むしろ濃厚な風味の証拠だと判断してください。

-

枝付きか否か: 産地直送の「本黒」は、鮮度維持のため枝付きで販売されることが多いです。枝にびっしりと大粒の莢がついているかを確認しましょう。

最高の丹波黒枝豆を味わうためには、「10月以降」「黒い斑点」、そして**「丹波黒」**という品種名をしっかりチェックすることが、失敗しない選び方の鉄則です。

通販で失敗しない!枝付き vs. サヤ、送料と鮮度の徹底比較

丹波の黒枝豆は、その短い旬と鮮度のデリケートさから、産地直送の通販で購入するのが一般的です。しかし、購入時に「枝付き」と「サヤ(枝なし)」のどちらを選ぶかで、鮮度、風味、そしてコストが大きく変わってきます。通販で最高の黒枝豆体験を得るための専門的な比較と、送料の賢い選び方を解説します。

1. 枝付き vs. サヤ:鮮度と風味の決定的な違い

【結論】 「最高の鮮度と風味」を最優先するなら、手間をかけても枝付きを選びましょう。枝が天然のストッパーとなり、豆の鮮度と甘みを守ってくれます。「手軽さやコスト」を優先するなら、到着後すぐに茹でることを前提にサヤを選びましょう。

2. 送料比較と購入時のチェックポイント

通販では、商品の価格よりも送料が高くつくケースが多いため、購入前に賢くチェックすることが重要です。

① クール便の確認

丹波の黒枝豆は非常にデリケートなため、必ずチルド(冷蔵)のクール便で発送されているか確認してください。通常の常温便では、輸送中に豆の呼吸が活発になり、到着時には味が大きく劣化してしまいます。

② 枝付きの送料構造を理解する

枝付きは、見た目以上に**重さ(豆と枝の合計)と体積(嵩)**があるため、サヤと比べて送料がワンランク高くなる傾向があります。

-

コストを抑える裏ワザ: 友人や知人と共同購入し、1箱あたりの送料負担を減らすのが最も効果的です。多くの農家や販売店では、一定量以上の購入で送料が割引または無料になるサービスを提供しています。

③ 配送日数の確認

鮮度が命であるため、産地から自宅までの配送日数が短い販売店を選ぶことも重要です。遠隔地への配送は、クール便であっても鮮度リスクが高まります。

最高の状態で黒枝豆を味わうためには、単に価格で選ぶのではなく、**「枝付き or サヤ」の特性と、鮮度を保つための「クール便と配送日数」**を総合的に判断して選ぶようにしましょう。

丹波黒枝豆直売所の探し方

最高の丹波黒枝豆を味わうには、鮮度抜群の直売所で購入するのが一番です。

最高の鮮度を求めて!丹波黒枝豆 おすすめ直売所リスト

丹波の黒枝豆の醍醐味は、なんといっても**「収穫したての鮮度と、生産者それぞれのこだわりが詰まった味」**にあります。最もおいしい状態の黒枝豆を手に入れるには、産地である丹波地方(主に丹波篠山市や京丹波町)の直売所を訪れるのが一番です。

ここでは、その土地ならではの賑わいと、品質で知られる代表的な直売所と選び方のポイントを専門的にご紹介します。

1. 賑わいを体感!大規模直売所(丹波篠山市)

丹波篠山地域は、黒枝豆のブランド化に成功した中心地であり、解禁日には特に多くの買い物客で賑わいます。観光と買い物を同時に楽しみたい方におすすめです。

2. こだわりを追求!京丹波町の直売所(京丹波町)

京丹波町は、丹波黒大豆発祥の地の一つであり、独自のブランドで高品質な黒枝豆を生産する農家が多く存在します。

3. 失敗しない直売所選びの専門的ポイント

直売所で最高の黒枝豆を選ぶには、以下のポイントを意識してください。

-

「枝付き」を狙う: 最高の鮮度は、枝が水分と糖分の消耗を防いでくれる枝付きでしか味わえません。直売所では、新鮮な枝付きの豆を優先して選びましょう。

-

時期を見極める: 10月上旬の**「走り(フレッシュな味)」か、10月中旬~下旬の「熟成期(濃厚な味)」**か、自分の好みの時期を狙って訪問しましょう。

-

試食(あれば): 直売所によっては、試食を提供している場合があります。実際に食べてみて、もっちり感、甘み、コクの強さを確認するのが最も確実です。

最高の丹波黒枝豆は、産地で直接買うという「体験」も含めて、格別な秋の味覚となります。ぜひ、このリストを参考に、現地を訪れてみてください。

注文方法と発送について

遠方にお住まいの方や、直売所に行く時間がない方は、通販を利用するのが便利です。

- 注文方法: 多くの農家やJA、地域の特産品販売サイトから予約・注文が可能です。解禁日が近づくと予約が殺到するため、早めの注文がおすすめです。

- 発送: 鮮度を保つため、収穫したその日のうちに梱包され、クール便で発送されることがほとんどです。

直売所訪問の魅力と体験談

直売所を訪れる魅力は、五感で旬を感じられることです。山積みにされた枝付きの黒枝豆の香り、生産者との会話、そして活気あふれる雰囲気を楽しめます。

多くの方が「直売所で食べた丹波黒枝豆は、スーパーで買うものとは別物だった」と感じます。中には、毎年この時期に合わせて家族旅行を計画する方もいるほどです。

JA丹波の役割と支援内容

地元の**JA(農業協同組合)**は、丹波黒枝豆の品質保持とブランド力向上に大きな役割を果たしています。

- 品質管理: JAが定めた厳格な品質基準をクリアしたものが「丹波黒枝豆」として出荷されます。

- 販売促進: 解禁日の設定や、広報活動を通じて、全国にその魅力を発信しています。

直売所での人気商品と値段

直売所では、枝付きの黒枝豆が最も人気があります。枝付きの方が鮮度が長持ちするためです。

| 商品 | 特徴 | 相場価格 (1kgあたり) |

| 枝付き | 鮮度が長持ちし、見た目にも迫力がある。贈答用にも人気。 | 2,000円~3,500円 |

| サヤのみ | 枝を落としてあるため、すぐに調理できる。家庭用に最適。 | 1,500円~2,500円 |

価格は時期や豊作・不作によって変動します。

丹波黒枝豆の旬と解禁日

丹波黒枝豆を最高の状態で味わうには、旬と解禁日を逃さないことが重要です。

2025年 丹波黒枝豆の解禁日と販売戦略:極上の旬を見極める

丹波黒枝豆は、その極端に短い旬(約3週間)と、品種の品質を守るための厳格なルールがあるため、「解禁日」が設けられています。この解禁日は、単なる販売開始日ではなく、最高の風味を保証するための公式な宣言であり、通年の販売戦略の起点となります。

1. 2025年 丹波黒枝豆の公式解禁日

丹波篠山地域を中心とした「丹波黒枝豆」の販売解禁日は、例年の傾向と生育状況に基づき、以下の日程に決定されています。

-

公式解禁日: 2025年10月10日(金)

-

販売期間(旬の目安): 10月上旬〜10月下旬(約3週間)

この解禁日は、早生(わせ)品種との差別化を図り、市場に供給される丹波黒枝豆が、十分に熟成途中にあり、大粒で濃厚な風味を持つ状態であることを保証する目的があります。

2. 専門家が狙う!最高の「食べ頃」を見極める販売戦略

解禁日から収穫が終わるまでの約3週間は、味わいが劇的に変化する**「旬の黄金期」**です。生産者はこの変化に合わせて、風味を3期に分けて販売するのが一般的です。

【専門的な購入戦略】

-

フレッシュな味を求めるなら: 解禁日直後を狙いましょう。ビールなどに合う、枝豆に近い爽快感があります。

-

濃厚なコクを求めるなら: **10月18日以降(最盛期~晩期)**を狙って予約しましょう。アントシアニンが豊富になり、大粒で濃厚な甘みとホクホク感が最大限に引き出されます。

予約販売の場合、農家によってはこの期間を細かく区切って発送時期を設定しているため、好みの「食べ頃」に合わせて予約することが、失敗しない購入の鍵となります。

まとめ:丹波黒枝豆の魅力を再確認—「幻の枝豆」の真価

丹波の黒枝豆が、なぜ日本の枝豆市場において最高級の地位を確立しているのか。それは、単なる「美味しい枝豆」という枠を超え、品種の希少性、地域の風土、伝統技術、そして機能性が複合的に作用した、極めて価値の高い農産物であるからです。

1. 圧倒的な風味と食感の構造

丹波黒枝豆の最大の魅力は、その比類なき品質にあります。

-

ルーツは極大粒の黒大豆: おせち料理に使われる最高品種「丹波黒大豆」を未熟な状態で収穫するため、通常の枝豆とは比べ物にならないほど大粒です。

-

濃厚な甘みとコク: 昼夜の寒暖差が激しい盆地特有の気候のもと、長い時間をかけて生育するため、豆に**糖分やアミノ酸(旨味成分)**が極限まで凝縮されます。

-

唯一無二の食感: ホクホクとした粉質を持ちながらも、適度なもっちり感を兼ね備えた独特の食感は、他の枝豆では決して味わえません。

2. 健康と美容を支える「黒い色素」の力:アントシアニンの驚異的な効果

丹波の黒枝豆が持つ特別な価値の一つは、その皮や豆が帯びる黒紫色にあります。これは、一般的な枝豆にはほとんど見られない成分、アントシアニンが豊富に蓄積されている証拠です。このポリフェノールが、丹波黒枝豆を単なる美味しい食材ではなく、美容と健康を支える高機能食品へと昇華させています。

1. アントシアニン:強力な「抗酸化作用」の仕組み

アントシアニンは、植物が紫外線や外的ストレスから自身を守るために生成する色素成分です。この防御機能こそが、私たちの体内でも重要な役割を果たします。

-

活性酸素の無害化(スカベンジング): 呼吸やストレス、紫外線によって体内で過剰に発生する活性酸素は、細胞やDNAを酸化させ、老化(しわ、シミ)や生活習慣病の原因となります。アントシアニンは、この活性酸素を吸着・中和(スカベンジング)する能力に極めて優れており、体内の「サビ」を防ぐ天然の強力なサビ止めとして機能します。

-

アンチエイジングへの寄与: 細胞の酸化ストレスを抑制することで、肌のコラーゲンやエラスチンの損傷を防ぎ、肌のハリや弾力を保つなど、内側からの若々しさを維持する効果が期待されます。

2. 血管の健康と血流改善への影響

アントシアニンは、特に血管系に対する保護作用が医学的に注目されています。

-

動脈硬化リスクの軽減: 悪玉コレステロール(LDL)が酸化されるのを防ぐことで、血管壁へのプラーク沈着を抑制し、動脈硬化の進行を遅らせる効果があります。

-

血流のサポート: 血管をしなやかに保ち、血液の粘度を下げることで、血流をスムーズにする作用が期待され、高血圧や脳血管疾患の予防にも関連があるとされています。

3. 現代人必須の「目の疲労」緩和作用:デジタル時代の視覚サポート

3. 希少性が生む「旬の特別感」

丹波黒枝豆は、極めて短期間の間にしか市場に出回りません。

-

わずか3週間の黄金期: 収穫期間は10月上旬から下旬までの約3週間のみ。この短い期間を過ぎると、完熟して「黒豆」へと変化してしまいます。

-

味わいの変化を楽しむ: この期間中も、**「走り(フレッシュ)」から「晩摘み(濃厚)」へと風味が変化し続けます。消費者は、自分の好みの熟成度合いを狙って購入するという、「旬のピークを追いかける体験」**を楽しみます。

丹波黒枝豆は、伝統的な知恵と自然の恵みが詰まった、日本が誇るべき秋の味覚です。この「幻の枝豆」を味わうことは、その年の豊穣を祝い、豊かな食文化を継承することにも繋がる、特別な体験なのです。

丹波黒枝豆の購入方法と注意点:極上体験のための完全ガイド

みんなのレビューと口コミ:消費者が熱狂する「丹波黒枝豆の真実」

次に食べてみたい理由と楽しみ方:丹波黒枝豆が提供する「食体験」

記事のポイント15選

- 丹波黒枝豆の正体は、お正月の丹波黒大豆を若採りしたもの。

- 格別の甘さとコクは、丹波地方の昼夜の寒暖差と粘土質の土壌が生み出す。

- 収穫時期は10月上旬から下旬のわずか2~3週間と非常に短い。

- 豆がうっすらと黒くなり始める時期が最高の食べ頃 見分け方。

- 黒い皮に含まれるアントシアニンは、健康維持を助ける。

- 定番のゆで方は、水量の4%程度の塩で茹でて、水にさらさず冷ますこと。

- 一般的な枝豆とは品種 違いがあり、味わいや食感も全く異なる。

- 茹で時間は10~15分で、もっちりとした食感を楽しむために硬めに仕上げる。

- 豆ごはんは、濃厚な風味を味わえるおすすめのレシピ。

- 長期保存する際は、必ず茹でてから冷凍し、鮮度を保つ。

- 直売所では枝付きが人気で、鮮度と品質が最も優れている。

- 毎年10月上旬に設定される解禁日をチェックして予約するのが重要。

- JAが品質を管理し、ブランドを守る役割を担っている。

- 摘心や土寄せなど、手間暇かけた独自の栽培技術がある。

- チーズやバターなど、濃厚な食材との相性が非常に良い。

購入サイトはこちらです

関連記事「発酵黒豆エキスを自宅で簡単につくる方法」はこちら

関連記事「奇跡の一粒!丹波黒豆枝豆の魅力とは?」はこちら

関連記事「丹波黒枝豆はいつまで楽しめる?解禁からの新鮮情報」はこちら